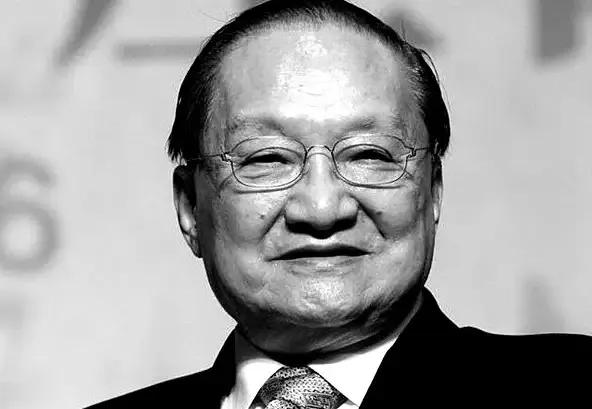

[微风]1963年,金庸嘲讽中国造原子弹:有这钱不如多做几条裤子穿,陈毅元帅听闻后的回复让人大吃一惊。 这场争论是由武侠小说家金庸引发的,当时他还担任香港《明报》的主编,他发表了一篇题为《要裤子不要核子》的社论,观点十分尖锐。 观点把“让老百姓能多做一条裤子”的民生需求,和时任外交部长陈毅元帅“就算当了裤子,也要搞出原子弹”的国家决心直接对立起来。 这篇文章在香港舆论界引起了很大反响,《大公报》《文汇报》等媒体很快一起对金庸进行了猛烈反驳。 后来,这场争论已经超出了观点交流的范围,变成了人身攻击,比如《新晚报》在一篇题为《裤子固要,核子也要》的社论中,甚至指责金庸是“汉奸走狗”。 面对这些强烈的批评,金庸没有退缩,他坚持自己有发表批评意见的权利,在之后的两个月里连续发表了二十多篇文章回应,让这场媒体上的争论变得越来越激烈。 这场争论的核心是两种不同治国思路的冲突,一种是从国家外部威胁出发,优先考虑国家生存的思路;另一种是从国内民众需求出发,重视民生的思路,在当时的历史条件下,这两种思路的矛盾显得格外突出。 “核子”所代表的生存思路,源于新中国当时严峻的外部环境,在抗美援朝战争和金门炮战期间,美国多次动用核威慑,对中国进行核讹诈。 中国的领导人们清楚地认识到,在那个核武器影响国际话语权的世界里,就像毛主席所说的,没有原子弹的大国,“说话是不算数的”。 这种对国家安全和国际话语权的迫切需求,在1959年苏联撤走全部专家,还嘲讽中国造不出原子弹后变得更加坚定,形成了破釜沉舟的决心,而代号“596工程”的原子弹研制项目,就是在这种生存思路下必然要做的选择。 “裤子”所代表的是老百姓对基本生活的真实渴望,金庸的观点并不是没有根据的,当时是1963年前后,中国经济正处于困难时期,老百姓的衣食等基本需求都比较紧张。 他并不是不明白国防的重要性,而是从实际角度提出疑问:造出来的原子弹,难道是要用来轰炸美国或者苏联吗? 他还以英国、苏联为例,说明拥有核武器也不代表绝对安全,这些国家在核威慑面前也可能会做出“妥协”的选择。 这背后体现的是一种关注民众的想法,认为国家的强大最终应该体现在老百姓的生活水平提高上。 让人没想到的是,这场尖锐的对立并没有以某一方的完全胜利结束,1964年10月16日,罗布泊传来巨响,中国第一颗原子弹试爆成功,震惊了世界,从这个结果来看,金庸当初的主张似乎没有实现。 但即便在原子弹试爆成功后,金庸仍然坚持自己的观点,认为不如不造原子弹,更让人意外的是,陈毅元帅知道他的这些言论后,并没有像其他媒体那样攻击他,反而公开表示了对金庸的欣赏和理解。 这个举动让金庸自己都感到很惊讶,也因此对陈毅元帅产生了由衷的敬佩,他觉得陈毅“有胸怀、有气度”,和那些只会狭隘指责人的报纸形成了鲜明对比,是一位能从大局和长远角度看问题的聪明人。 最后,陈毅元帅给出了一个超越这场争论本身的结论:一个国家既需要核武器这样的“硬实力”来保卫国家,也需要解决衣食住行等民生问题的“软实力”,来满足老百姓对美好生活的需求。 他实际上认可了“裤子”的重要性,只是强调民生问题的解决,必须建立在“核子”所保障的安全环境之下,到这里,“核子”和“裤子”之间的对立关系被化解,两者都成为了国家建设中不可或缺的一部分。 信源:凤凰网 金庸档案|金庸|武侠_凤凰文化

你家的墙脚我来挖

没有核子,可能我们连裤子都可能被别人抢了