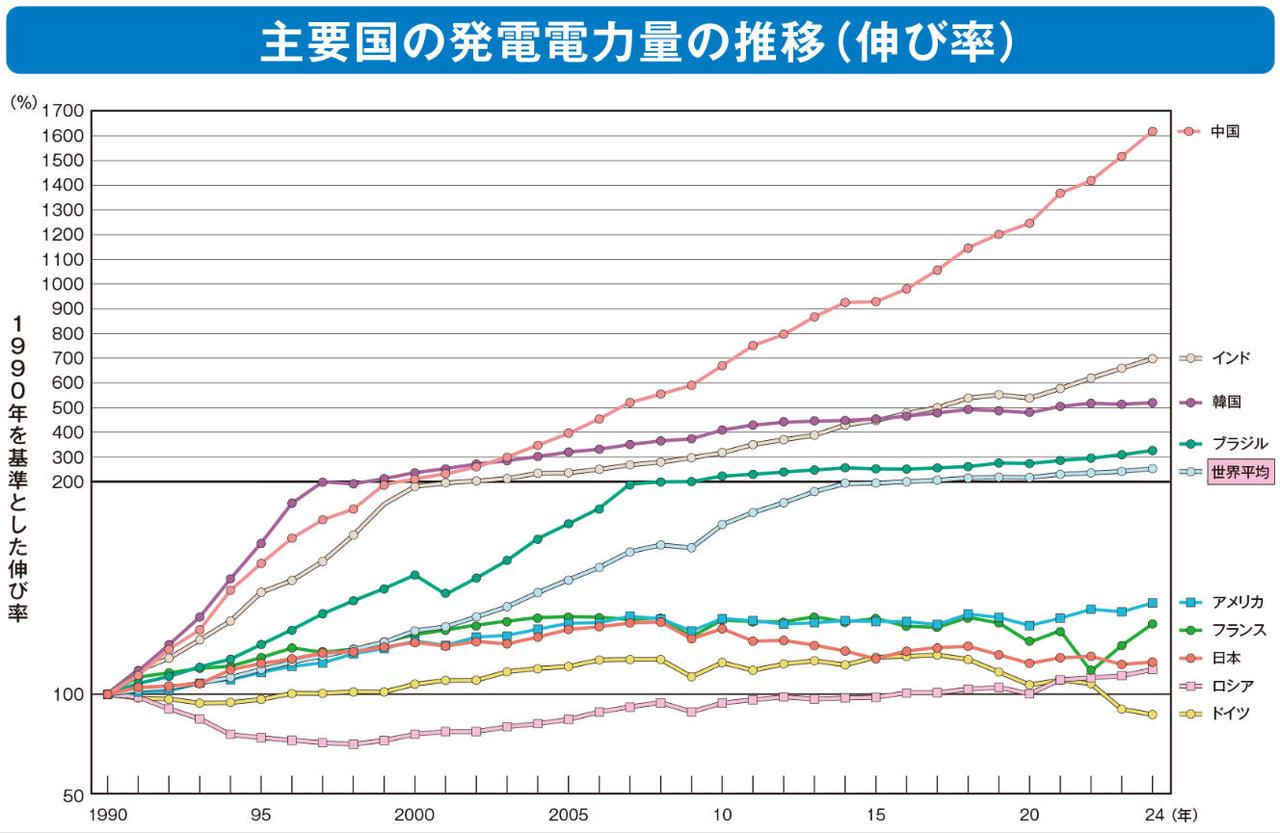

美媒声称中国的做法,完全错误了!10月29日,华尔街日报刊文声称,中国现在的做法,这是选择继续以科技与制造业为核心驱动力,而不是优先改善民生和刺激内需。北京在26年至30年的发展蓝图中,号召全国动员,采取“超常规措施”在半导体等关键技术上实现决定性突破,以加快科技自立自强进程。 美媒最近又对中国的发展路径指手画脚了。他们觉得中国埋头搞科技和制造业,却把老百姓的日常生活需求给晾在了一边。 这种论调压根没弄明白中国经济发展逻辑的复杂性。科技创新和民生改善根本不是一道选择题。咱们完全有能力两手抓,而且这两件事本来就是相辅相成的。 中国这些年确实在半导体、人工智能这些高端制造领域投入了大量资源。这是应对当前国际竞争环境的必要之举。 别人在关键技术上卡我们脖子,不集中力量突破能行吗?但这并不代表我们就忽略了内需市场。恰恰相反,科技水平的提升最终会带来更优质的产品和服务,这直接惠及消费者。 看看我们的制造业升级过程就明白了。传统产业通过智能化改造,效率大幅提升。比如纺织企业引入数字化技术后,已经能够实现个性化定制生产。这种转变既增强了企业竞争力,也为消费者提供了更多样化的选择。这哪里是“忽略内需”?这明明是在提升供给质量以更好地满足需求。 说到内需,确实存在一些挑战。我国的居民消费率目前38%,与部分发达国家60% 的水平相比,还有提升空间。但这背后有复杂的原因,包括社会保障体系有待进一步完善等因素。 这些问题政府早就看到了,而且正在着手解决。养老、医疗等民生领域的改革持续推进,目的就是减轻大家的后顾之忧,让老百姓敢花钱、愿花钱。 实际上,中国政府近年来出台了一系列政策,致力于打通供给和消费之间的堵点。一方面通过深化收入分配制度改革,努力提升居民可支配收入;另一方面积极培育新型消费,比如鼓励数字消费、绿色消费、体验消费等。这些都是直接针对内需发力。 有些人把中国制造业的强大等同于“产能过剩”,这完全是无稽之谈。判断产能是否过剩,要看头部优质企业的产能利用率。 中国新能源汽车领域的头部企业产能利用率处于国际公认的正常水平。市场竞争确实激烈,一些企业被淘汰是正常的市场“出清”现象,恰恰说明这个行业充满活力,是充分竞争的结果。 中国拥有全球最完整的工业体系,这是我们的巨大优势。守住这个基本盘,同时通过科技创新向全球价值链高端攀升,这条路子走得非常稳。 2024年,我国高技术制造业增加值保持快速增长,就是证明。产业升级了,才能创造更多高收入岗位,老百姓的钱包鼓了,消费能力自然会上一个台阶。 外部总有人拿中国资源投向说事儿,认为我们偏重工业而轻视民生。这种论调忽视了社会保障网也在不断加固和完善。一个稳定的、覆盖全民的社会保障体系,是激发消费潜力的重要基础。我们在教育、医疗等领域的投入持续增加,都是为了让大家能更安心地消费。 中国经济的真正韧性,恰恰在于能够统筹兼顾发展与安全、创新与民生。我们推动“数实融合”,大力改造传统产业,就是为了让经济循环更顺畅。 截至2024年,我国规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率已经达到相当高的水平。这不仅能降本增效,也能源源不断地提供能满足升级需求的好产品。 总而言之,美媒的批评完全是片面之词。他们把科技创新和民生改善对立起来,仿佛重视一端就必须牺牲另一端。实际上,中国正在走一条更加均衡的发展道路。 我们既要在关键技术领域实现自立自强,也要让发展成果更好惠及全体人民。这条路也许没有先例可循,但中国的实践已经证明,两者完全可以相互促进,共同支撑经济高质量发展。