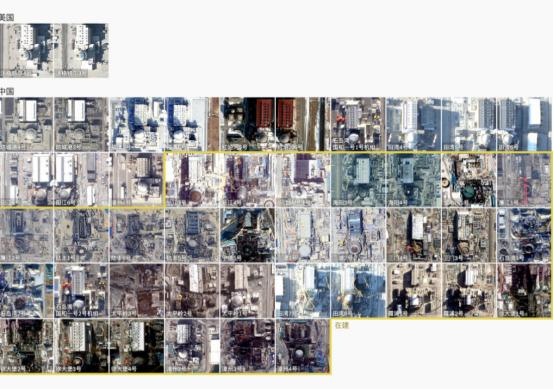

1955 年 1 月,党中央作出发展原子能事业的战略决策,中国核工业自此踏上从无到有的征程。历经 70 载深耕,如今中国核电迎来历史性时刻 —— 总体规模首次跃居世界第一,在建机组连续 18 年全球第一的成绩,背后不仅有国企的引领,更离不开民企力量的坚实支撑。 老一辈核工业人创业之初面临的是难以想象的困难。他们硬是靠着一股拼劲。在不到十年时间里就搞出了原子弹和氢弹。 从第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹试验成功。中国仅仅用了两年零八个月。这个速度在当时各核大国中是最快的,震惊了世界。随后核潜艇的成功下水再次证明了中国人的智慧和创造力。艇上四万六千多个零部件和一千三百多种材料没有用一颗外国螺丝钉。这些“两弹一艇”的辉煌成就。不仅撑起了民族自立的脊梁。也为后续和平利用核能打下了坚实基础。 和平利用原子能的篇章由秦山核电开始。这座被亲切地称为“国之光荣”的核电站。在1991年12月并网发电。实现了中国大陆核电零的突破。建设秦山核电站时条件异常艰苦。关键技术和设备处处受制于人。曾 有一家外国企业开口要价十万美元出售焊接技术手册。还附加了必须由该国专家现场监督等苛刻条件。这种窝囊气咱们可不受。 总设计师欧阳予亲自联合焊接专家潘际銮。半年内就攻克了这项技术。把省下的外汇用在其他技术攻关上。这样的例子在秦山建设过程中数不胜数。遍布二万四千台设备和不计其数的阀门管线中的。是核工业人自力更生的火热烙印。 从秦山起步。中国核电逐步掌握了三十万千瓦、六十万千瓦到百万千瓦级核电技术。如今秦山核电基地已成为机组数量最多、堆型最丰富的核电基地。 更重要的是,这里输出了大量核心技术成果和超过一千项授权专利。包括七项国家标准甚至两项国际标准。成为名符其实的“创新灯塔”。安全是核工业的生命线。秦山核电人用一整套成熟的质量管控体系交出了优异的核安全答卷。 这套体系后来在行业内广泛应用。其首创的“高风险管控”模型还通过了国际原子能机构的严苛评审。被多国视为学习样本。 进入新时代。中国核电迎来了爆发式增长。自主三代核电技术“华龙一号”成为闪亮的国家名片。它是全球唯一按期建成投产的三代核电首堆工程。 设备国产化率高达百分之九十。国内七十五家高校院所和五千三百多家装备制造企业共同承担了七万多台套设备的研制任务。形成了更加成熟完备的核科技工业体系。“华龙一号”采用双层安全壳设计。能抵御大飞机撞击和九度地震。其安全性达到了人类当前最高水准。 与此同时。四代核电技术也取得重大突破。高温气冷堆示范工程已成功实现从试验堆向商业堆的跨越。小型模块化反应堆“玲龙一号”作为全球首个陆上商用模块化小堆科技示范工程。 正在海南昌江加速建造。在海南昌江核电基地。“华龙一号”与“玲龙一号”呈现出“双龙齐飞”的壮观景象。核能“三步走”发展战略也在扎实推进。热堆技术非常成熟。快堆技术相对成熟。聚变堆研究正从实验室走向工程。 中国实验快堆的成功并网发电为开发商业化快堆电站打下基础。新一代“人造太阳”可控核聚变研究装置不断刷新运行纪录。为解决人类未来能源问题提供了中国方案。 核电强国梦的实现。离不开完整产业链的支撑。 在这个链条上。民营企业发挥着不可或缺的作用。以上海核工院牵头组建的“国和一号”现代产业链联盟为例。其一百二十二家成员单位中。民营企业有三十七家。专精特新和“小巨人”企业达四十二家。而在“国和一号”的二千九百余家主要供应商里。 民营企业占比接近百分之七十。这种以产业链大项目为牵引的模式。有效带动了民营企业和中小企业融通发展。许多民企已成长为各自领域的单项冠军。 核能的应用领域也在不断拓宽。不再局限于发电。在浙江海盐。南方首个核能供热项目已稳定运行多个年头。供暖范围从居民小区扩展到公共建筑和工业企业。 中核集团打造的我国首个工业用途核能供汽项目“和气一号”已于2024年6月正式建成投产。为传统产业绿色升级开辟了新路径。 在医用同位素生产方面。秦山核电利用商用重水堆成功实现了碳-14同位素的批量化生产。随后又投运了我国首个商用堆在线辐照生产同位素装置。打破了长期依赖进口的局面。 回首七十年征程。中国核工业从零起步。到如今总体规模跃居世界第一。这是一代代核工业人传承“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神。 践行“强核报国。创新奉献”新时代核工业精神的奋斗成果。从北京西南郊中国原子能科学研究院里的“一堆一器”。到遍布全国的核电站。核工业精神始终闪耀。未来。中国核工业将继续向智向绿迈进。为实现“双碳”目标和建设核工业强国贡献更大力量。