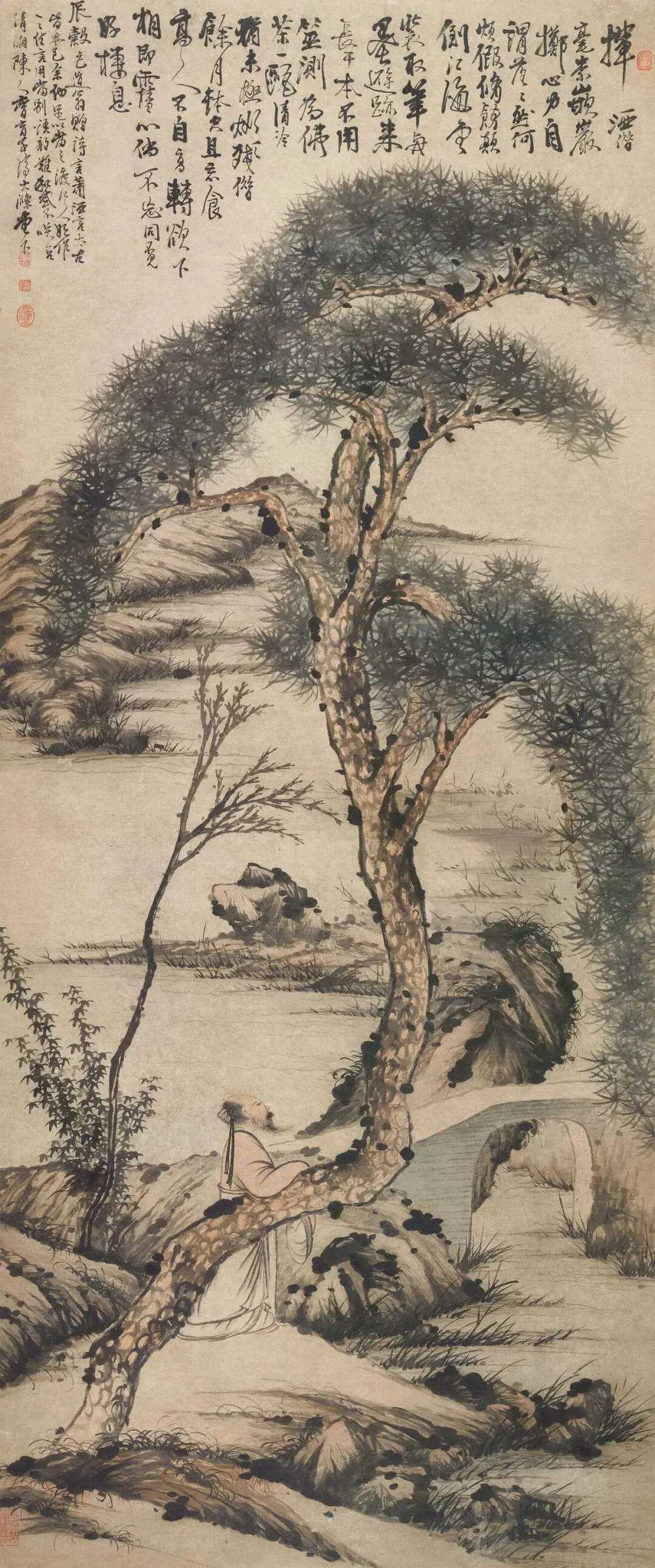

散文 日月依旧照两京—— 一脉相承的山河魂魄 长安城的九月总裹着湿意,今年的长安,雨水特别多。书院门的青石板,被雨水润得透亮,像铺了满地碎玉。苏景年守着自家百年书肆,指尖摩挲着案上那卷《史记》,泛黄纸页上“金城千里,天府之国”的墨迹早已淡去,却仍能触到千年前的帝王气。檐角铜铃突然轻颤,他抬眼,撞进一双沉如燕山的眸子。 雨帘里立着位玄袍男子,腰间玉带扣着枚龙纹玉佩,纹路是他从未见过的规制,可那玉佩上的凉意,竟与书肆地窖里传家的青铜地图隐隐呼应。“阁下读的,可是长安的根?”男子声音像钟鼓楼的暮鼓,敲得人心头发暖。苏景年邀他入内避雨,才知他名沈砚,自燕山脚下的北京城来,为寻两城深埋的牵绊。 “长安的日月,照过周秦汉唐的宫阙;也照过北京的紫禁城,和元明清的城墙。”沈砚指尖在案上画了道弧线,从西到北,恰好连成一道龙脉,“就像你我袖中藏的,本是同一份牵挂。”他话音刚落,苏景年已从地窖取出那卷青铜地图——地图中央的金线从长安玄武门出发,穿过黄河的浊浪、太行的叠嶂,最终稳稳落在北京紫禁城的太和殿,像一条从未断过的血脉。 沈砚忽然从袖中摸出半块玉珏,莹白的玉面上刻着细小的莲花纹。苏景年瞳孔骤缩,忙从怀中取出另一块——两瓣玉珏合在一起的瞬间,莲花纹竟拼成了完整的山河图,地图上的金线骤然亮起,耳边似有千军万马奔过:秦始皇从咸阳驰道北巡,车轮碾过的痕迹成了后来的驿路;汉武帝派张骞出西域时,卫青正从幽州(今北京)出兵,烽燧的烟火在长安城头都能望见;唐太宗在大明宫接各国使节,幽州的守军正握着与长安同款的环首刀,守着中原的北大门。 “你看这长安城的坊市,”沈砚指着地图上的规整方格,“东西两市的热闹,和北京王府井、大栅栏的烟火气,本是同一种活法;朱雀大街宽百步,北京的长安街竟也是同样规制——连名字都带着念想。”苏景年忽然想起去年在西安城墙下拾的残碑,碑上“受命于天,既寿永昌”的字样,沈砚说,北京太庙的匾额上,刻的正是同样的字。 雨歇时,夕阳正吻着长安钟楼的顶,沈砚将地图卷好递来:“我该回北京了,这地图得你带着,才算完整。”苏景年接过时,瞥见他袖口绣的莲花,竟与书肆门楣上的图案分毫不差——那是祖父当年亲手刻的,说要“连起东西的魂”。 三个月后,苏景年站在紫禁城午门前,红墙琉璃瓦在阳光下发亮,竟与记忆里长安宫墙的颜色一模一样。沈砚就站在石阶上,手里捧着那卷《史记》,笑着招手:“长安的太阳落了,北京的月亮,正好升起” 两人沿着北京的中轴线往前走,沈砚指着太和殿“建极绥猷”的匾额:“这字的笔意,和长安大明宫含元殿的匾额,出自同一位匠人的后人。”苏景年低头,看见脚下石板的纹路——与朱雀大街的青石板如出一辙,像是同一块石头,被时光分成了两半,一半守着西,一半望着北。 暮色漫上来时,他们登上景山万春亭。沈砚指着远处的燕山:“这是北京的脊梁,扛着北方的风。”苏景年望向西方,地平线处似有长安的轮廓:“那是长安的魂魄,带着中原的暖。”晚风掠过,卷着长安的尘土与北京的花香,两人手中的玉珏同时亮起,将两座城的影子映在夜空里——像一枚铜钱的两面,一面刻着“过往”,一面写着“未来”,合在一起,便是完整的中华。 周秦汉唐,元明清的日月,依旧照着两座古城,一个是辉煌的往昔——西安,一个是灿烂的未来——北京。