地平线上周开启了量产版本的媒体公开试驾,选在了公认道路难度极大的杭州,并且允许媒体自由试驾。

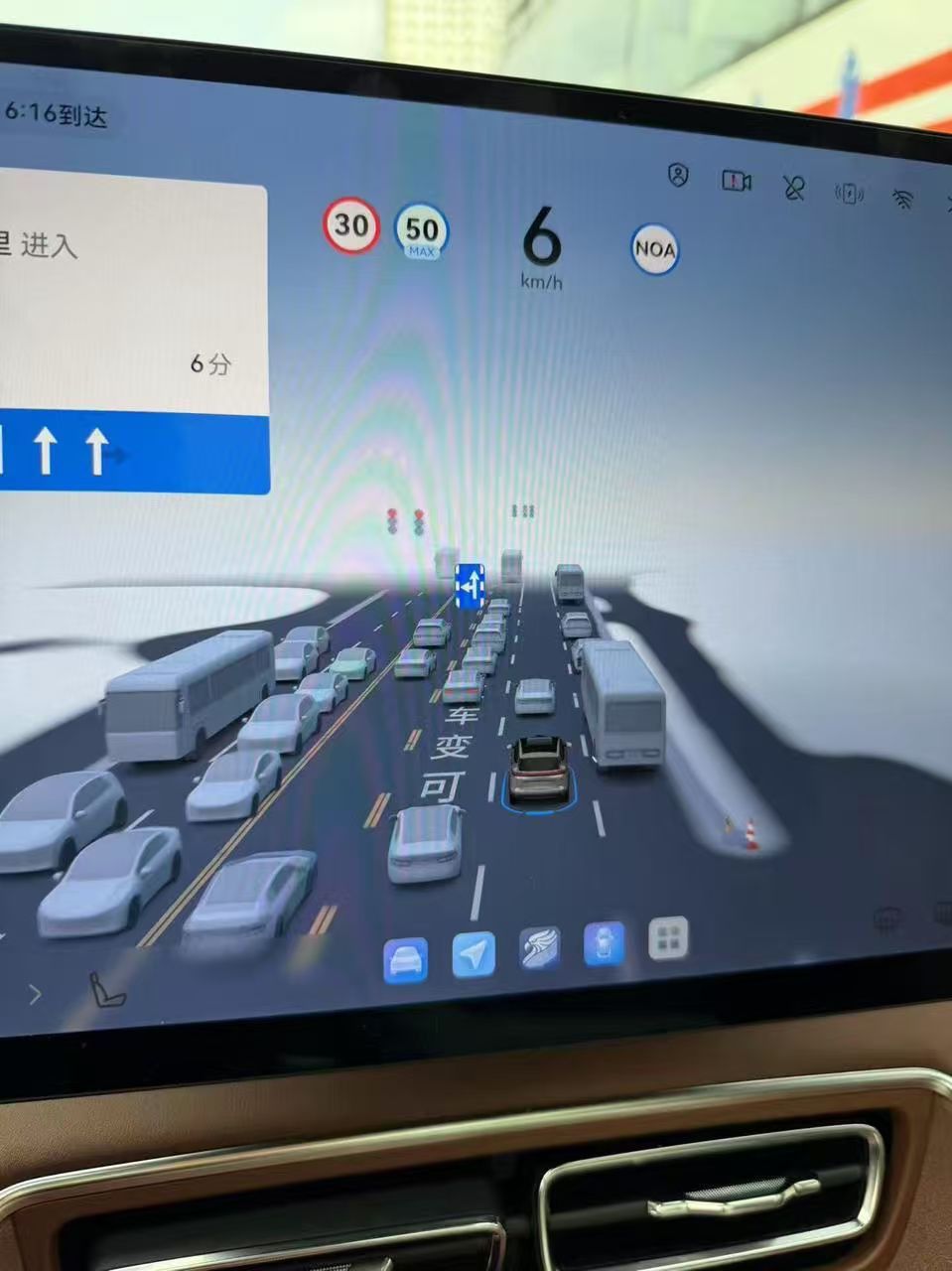

可变车道对于识别和选道策略的挑战,西湖景区人车混行对于博弈能力的考验,都对这一版本的软件提出了非常高的挑战

毫不意外的,媒体好评如潮,也包括我,因为从去年底的早鸟,再到今年上海的测试版试驾,都表现了不俗的实力。

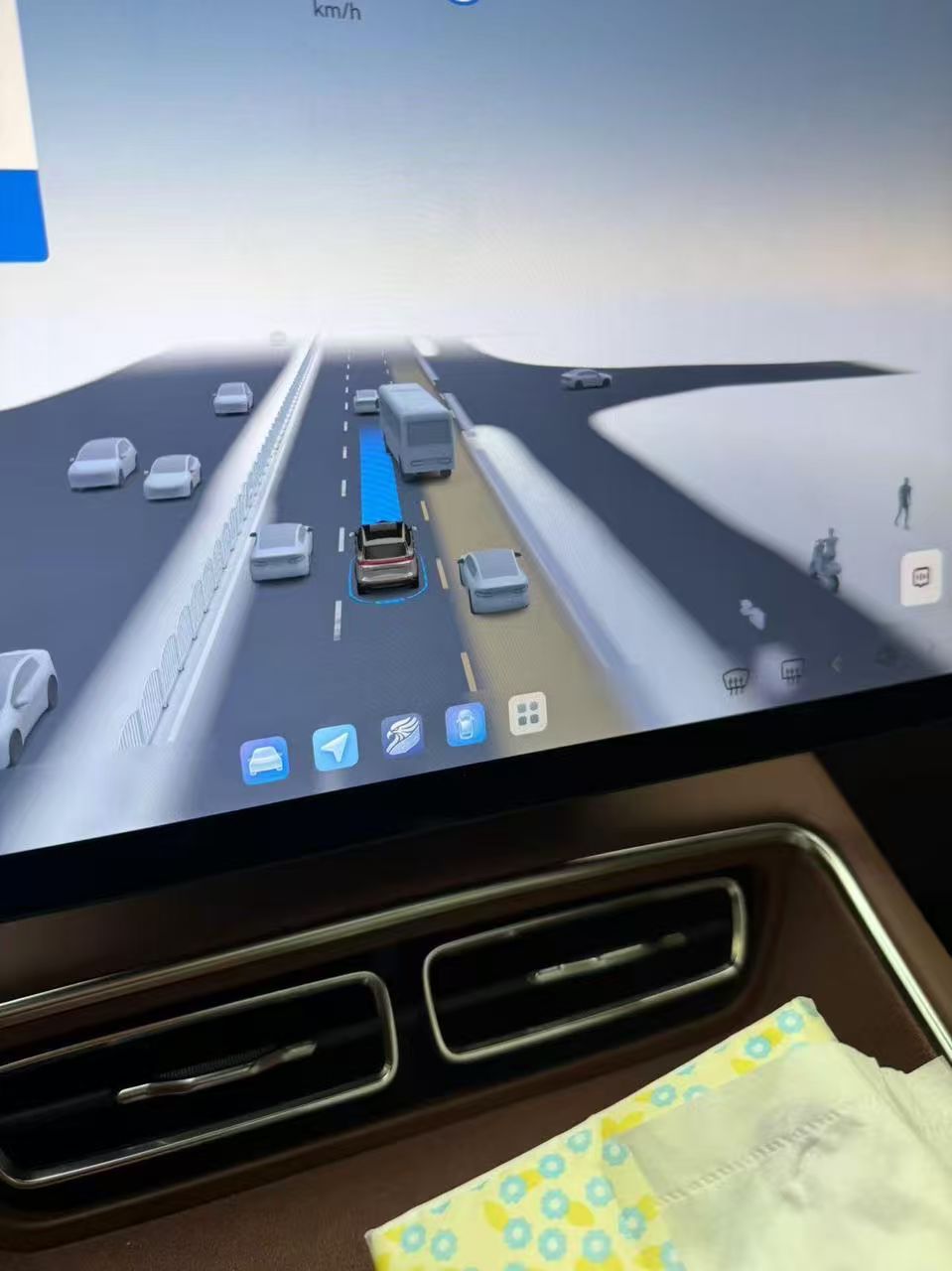

有一个高峰期连续变三个车道离开主路让我非常惊讶。其实也并不是之前使用的一些车型不能做到,而是从头到尾表现出来的从容,和体感上的舒适度,没有猛打方向和加减速,而是缓行,试探,然后切入。

这也是我对这个量产版本的评价,从容得体。

虽然也还是有一些小问题,但是整体表现已经可以让国内每个团队受到影响。

不过,在大部分评价下面,都出现了一些疑问: 地平线是怎么做到的?

关于端到端研发的坚持,关于防御性驾驶的产品理念,还有背后的算法积累,我之前都分析过,这里就不提了。

我想说的是: 从研发到宣传,整个表现出来的真诚。

在辅助驾驶的宣传攻势下,我们不缺少新的名词,每一家都在证明自己的先进程度,乃至于科研界刚刚英译中翻译出来热乎的词,也会堂而皇之出现在面向用户端的ppt上。

地平线也不缺少这些词的宣传能力,地平线美研一直是高质量论文产出大户。

但是这次从早鸟版本,到试验版本,到量产版本,都非常克制。

研发端传递出来的技术架构理念被牢牢把控,宣传端并没有用一些更“先进”的词汇来获得更快的传播效果。

而是一直在试图用产品本身的能力来证明价值。

其实这对于一家供应商来说,挑战非常大。因为除了要证明自己产品体验足够好,还要向客户说明自己的后续的架构升级能力。

但是这样做,整个产研团队才会有足够的定力。

因为当一个产研团队发现自己做的内容和对外宣传攻势完全不符合的时候,非常危险。这和实事求是的工程能力是相悖的。

我很高兴地平线能在竞争如此激烈的市场里面保持足够的定力,对于研发端也好,对于宣传侧也好。

因为对于研发端来说,代码不会骗人;对于宣传侧来说,体验也不会骗人。

宣传热潮散去,我们会看到谁在裸泳。

地平线HSD量产上车地平线大算力智驾芯片征程6P量产上车HSD一段式端到端体验