很多人,都低估了30年房贷的杀伤力。

看似只是“银行借钱给我买房”,实则暗藏风险。让我们从财务结构说起:假设贷款200万,在利率较高时,总利息可能超过200万,形成“成本过半”。更值得警惕的是“利息前置”——银行深知未来变数大,因此在风险最低的前10到15年,优先收回大部分利息。

这造成一种“虚假所有权”的错觉。实际上,前10年你对房子的产权份额可能不足20%,更像一个预付巨额租金、却承担全部资产下跌风险的“高级租客”。我们往往只盯着月供,却严重低估了长期利息成本和潜在风险。

把时间拉长到30年,三大“周期错配”更显严峻:

第一,职业与债务的错配

平均3-5年就会跳槽,而30年间至少经历两次产业周期。今天的高薪行业,15年后可能衰落。用短期的职业稳定,撬动30年债务杠杆,无异于一场豪赌。

第二,家庭与现金流的错配

30年意味着一代人完整的生命周期,生老病死、婚丧嫁娶都需要灵活资金。而房贷却是固定、刚性的支出。这是用确定的负债,对抗不确定的人生。

第三,决策与资产价格的错配

资产价格遵循周期波动,而普通人做重大购房决策的窗口期往往只有几年。这导致极易在房价高点,用尽积蓄加上巨额负债,接下未来30年的大盘。

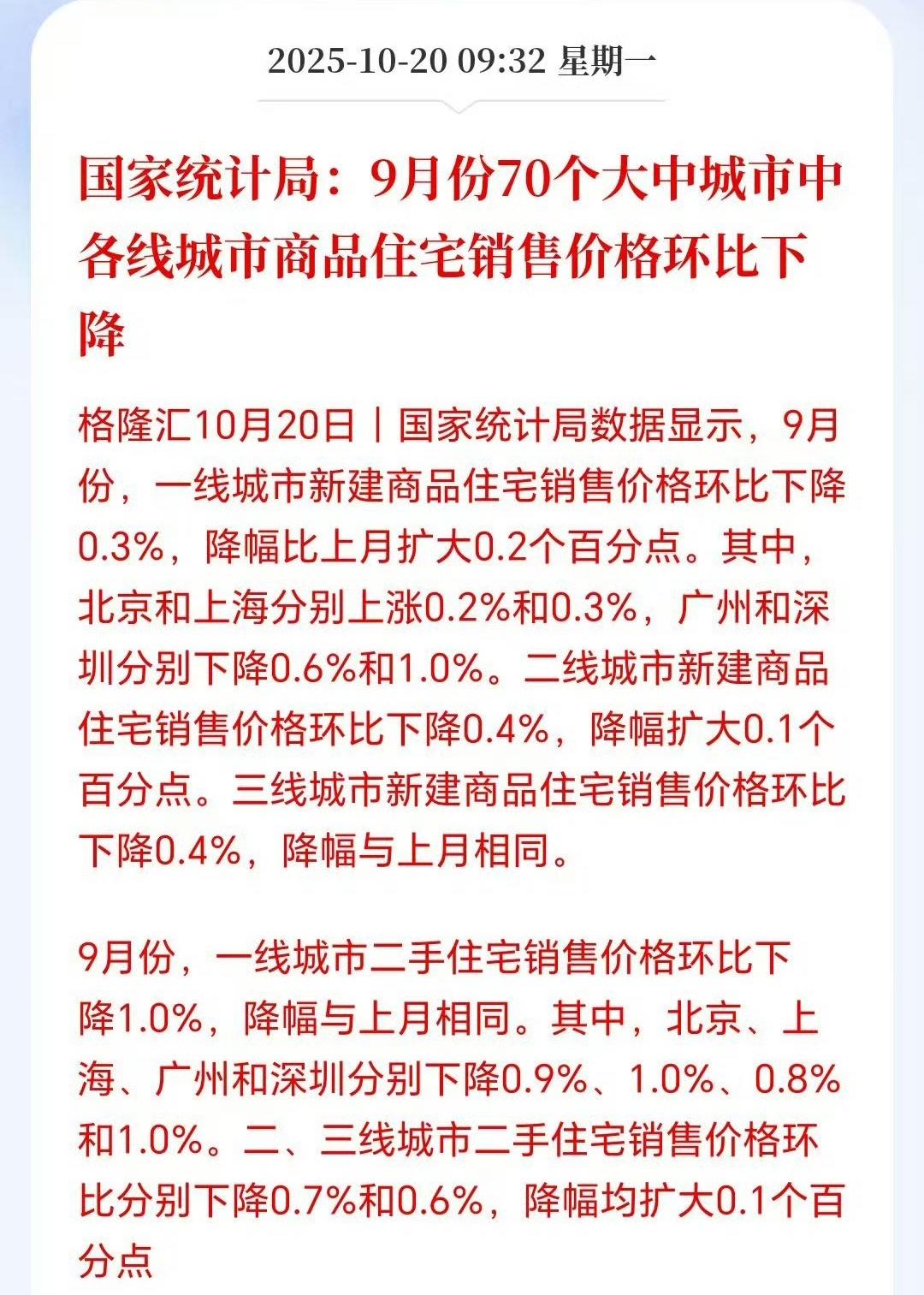

过去买房的三大底层假设已经失效:

人口假设失灵:新生儿数量持续下滑,未来买家必然减少。

经济假设改变:从高速增长转向高质量发展,工资普涨时代结束。

社会假设逆转:从相信“明天会更好”,到接受“人生是波动的”,购房意愿持续走低。

当底层逻辑改变,我们的策略也要调整——从进攻转向防御:

严守财务冗余:月供不超过收入的30%,多余部分作为家庭“压舱石”。

建立风险隔离:预留12个月以上的应急储备金,为财务系统安装“断路器”。

请记住:今天的目标不是赌赢周期,而是确保自己不会在周期转折时被清零。别再低估30年房贷的威力,更不要被他人的期待绑架人生的重要决策。

春风

分析应该是到位的!