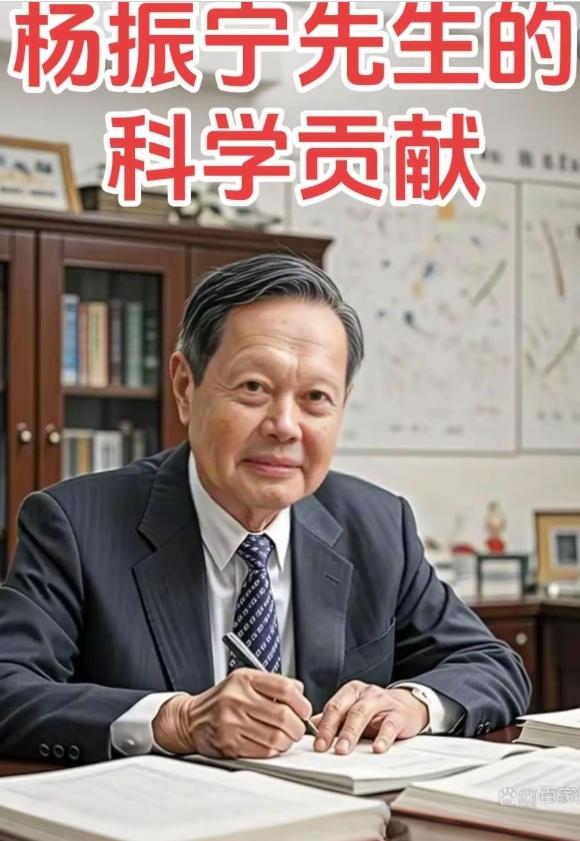

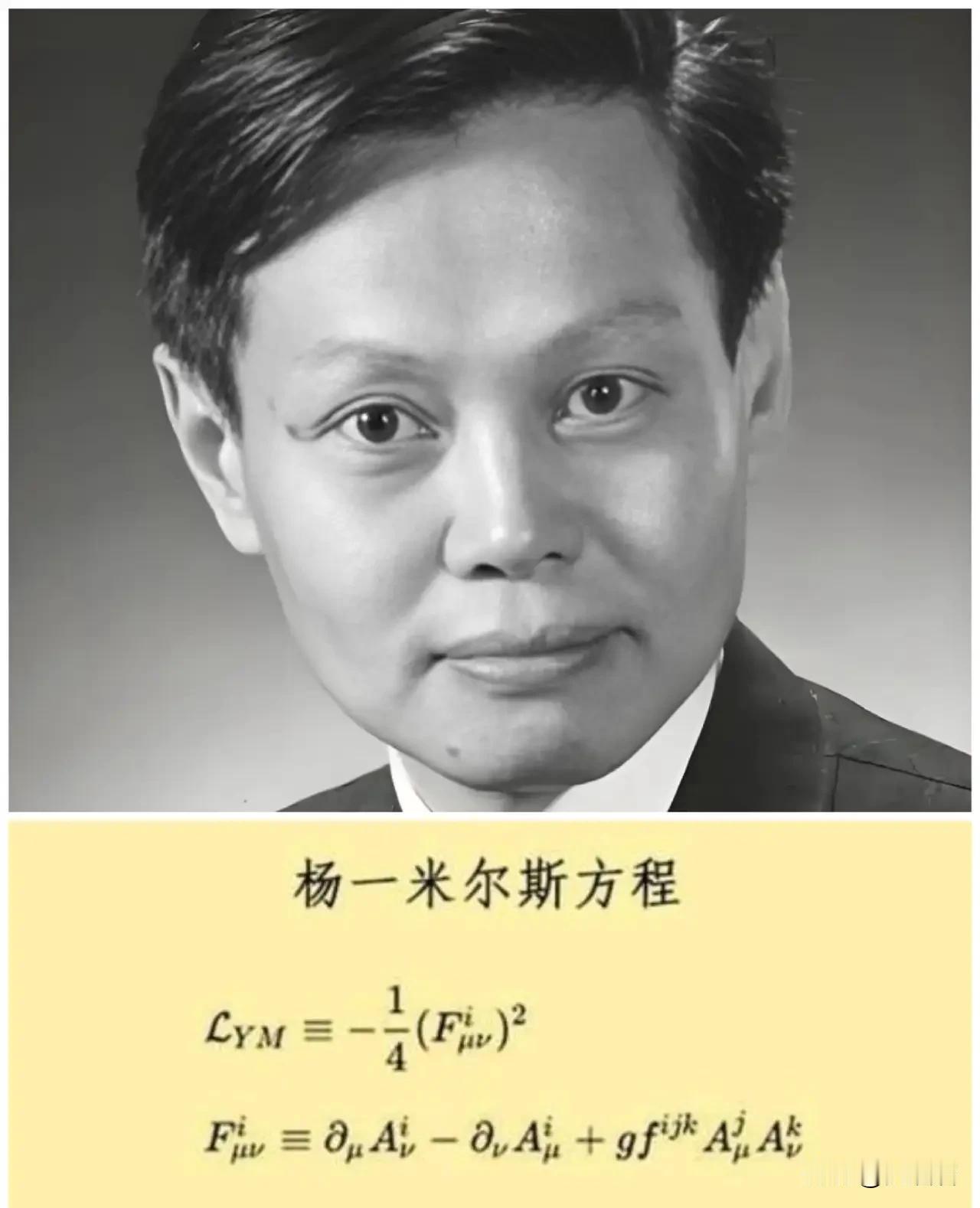

我跟你说个事儿,你可能下巴都得惊掉。 杨振宁,和爱因斯坦,当过同事。 对,你没看错,就是那个提出相对论、留着爆炸头的爱因斯坦。 1949年,杨振宁刚拿到博士学位,就被推荐去了普林斯顿,跟爱因斯坦在同一个研究院里。 很少有人知道,杨振宁能踏入普林斯顿的大门,走了整整四年弯路。他1945年赴美留学,最初目标是“原子能之父”费米,辗转芝加哥大学才得见,却因留学生身份进不了费米任职的阿贡国家实验室,只能转投泰勒麾下攻读理论物理。 1948年,他凭十页关于对称性研究的论文拿下博士学位,直到次年听了奥本海默的演讲,才决心申请普林斯顿高等研究院,靠着费米和泰勒的推荐信,拿到了奥本海默亲自寄出的邀请函。这一步,让他走进了爱因斯坦所在的学术殿堂。 彼时的爱因斯坦已71岁,刚从研究院退休,却仍保持着固定作息:每天从两公里外的家步行到办公室,雷打不动。他正全力攻坚统一场论,试图将电磁力与广义相对论整合,1949年底还发表了相关论文,只是始终缺乏实验验证。 这位物理学巨擘的存在,让整个研究院的年轻学者既敬畏又拘谨。杨振宁和其他二十多个博士后整天扎堆讨论,没人敢轻易打扰,毕竟那是提出相对论的人,是20世纪物理界的标杆。 这种“远观”状态持续了两年多,直到1952年末才被打破。杨振宁发表一篇关于热力学的论文后,爱因斯坦的助手突然找上门,说先生对他的研究很感兴趣,想请他见面聊聊。 走进爱因斯坦办公室时,杨振宁后来坦言自己局促到没法集中注意力,反而是爱因斯坦说话温和,全程围绕论文细节提问,没有半分架子。 这次对话没有惊天动地的结论,却让他真切感受到大师对基础科学的敬畏——即便已功成名就,仍对年轻学者的探索保持敏锐。 这段同事经历,藏着学术传承的密码。 爱因斯坦晚年执着于统一场论,虽未成功,却为后来者指明了方向;杨振宁后来与米尔斯提出的规范场论,正是沿着“统一自然力”的思路前行,最终成为粒子物理标准模型的基石。 两人研究路径不同,却共享着对“宇宙和谐”的追求,这种精神共鸣远比“同处一院”更有分量。 更值得深思的是,当时的爱因斯坦早已脱离物理学主流。量子力学的发展让概率性解释成为主流,他那句“上帝不掷骰子”的坚持,在年轻学者眼中略显“落伍”。 但普林斯顿研究院从未忽视他的价值,这种对学术自由的包容,恰恰滋养了杨振宁的成长。他后来能打破宇称守恒定律的认知局限,与这种尊重多元探索的氛围密不可分。 杨振宁始终记得那段时光的细节:爱因斯坦办公室的灯光常常亮到傍晚,讨论问题时会不自觉地搓手,提到统一场论时眼中有藏不住的热忱。 这些画面让他明白,真正的科学巨匠从不是高高在上的符号,而是终身坚守探索的行者。这种认知,影响了他后来的学术生涯——即便拿了诺贝尔奖,仍在80多岁时回国筹建高等研究院,延续着“薪火相传”的责任。 很多人只惊叹“两人当过同事”的巧合,却忽略了背后的必然。杨振宁在西南联大打下的扎实基础,赴美后辗转求师的坚持,让他具备了与大师对话的资格;爱因斯坦晚年仍开放的学术心态,让这种对话成为可能。学术圈从不是靠“偶遇”成就的,而是靠一代又一代人的深耕与传承。 爱因斯坦1955年离世,杨振宁在普林斯顿待到1966年,后来拒绝接任研究院院长,选择去新成立的石溪分校搭建理论物理平台。他走的路,其实是爱因斯坦的延续:不止做研究,更要为年轻学者铺路。 科学的进步从不是孤胆英雄的传奇,而是大师与后辈的接力。杨振宁与爱因斯坦的同事经历,与其说是一段轶事,不如说是对学术精神的最好注解——真正的伟大,既要能攀登高峰,也要能为后来者照亮前路。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。