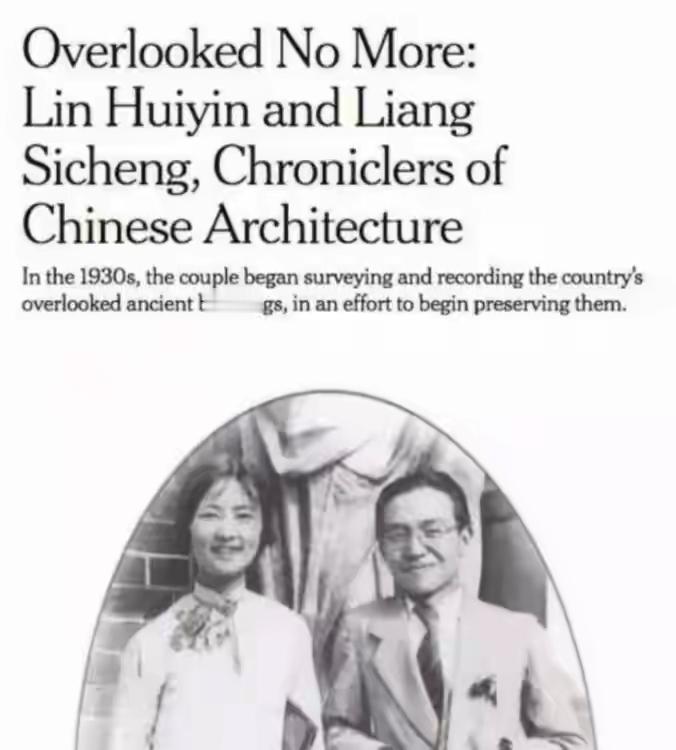

林徽因死后有5个特殊待遇,一般人享有不了,最后一个再难重现 1955年,林徽因去世。这消息像一块巨石砸进文化界的深潭,激起的涟漪久久不散——丈夫梁思成枯坐屋中,一整天没说过一句话,指尖攥着她生前用过的绘图尺微微发颤;挚友金岳霖在灵前哭得几乎背过气,反复念叨着她的名字;就连曾经在古建筑保护议题上和她争得面红耳赤的人,也无不扼腕叹息:中国建筑界这下真的塌了半边天。 这位只活了51岁的女建筑师,身后享有的五项特殊待遇,在当年的知识分子里堪称绝无仅有,每一项都藏着国家对她毕生贡献的沉甸甸认可,尤其是最后一项,放到今天根本不可能重现。 第一项待遇是中外顶级报纸争相为她刊登讣告。1955年4月2日,《人民日报》头版正中央,用醒目的黑框刊出了她的逝世消息。要知道在那个年代,这版位堪比"国家荣誉册",只有对国家有卓越贡献的人才能登上。普通大学教授的讣告顶多在第三版角落占个小格子,两者待遇天差地别。更让人动容的是,63年后的2018年,远在大洋彼岸的《纽约时报》居然给她补发了讣告。这全因她40年代写的《中国建筑史图录》在西方火了,书里60幅古建筑手绘图比照片还精准,第一次把中国建筑用科学方法介绍给世界,还拿了"全美最优秀出版物"奖。这份跨越半个多世纪的致敬,足见她的专业实力有多硬核。 第二项是治丧委员会堪称"神仙阵容",13位学界泰斗亲自坐镇。北大校长周培源、哲学大家金岳霖、物理学家钱伟长这些响当当的人物全在列,连平时习惯避嫌的政府顾问都主动加入。葬礼当天更热闹,来的人比登记的多了三成,好多没收到邀请的建筑界人士,专程从外地赶过来送她最后一程。金岳霖那句"一身诗意千寻瀑,万古人间四月天"的挽联,后来成了传世名句;钱伟长来送别,是因为当年在西南联大,林徽因曾用自己的稿费资助他赴美留学;周培源则是她的亲家,当年他女儿嫁过来时,林徽因还强撑病体画了幅牡丹当贺礼。能让这么多顶尖人物齐聚送行,足见她的人品和声望有多过硬。 第三项待遇更显格局——时任北京市长彭真亲自送了花圈。要知道,之前为了北京古城墙的保护,两人可是吵得不可开交。林徽因在病床上给彭真写信,质问"拆了真城墙,以后建仿古建筑去哪找数据";听说永定门要拆,她凌晨四点裹着棉衣跑到现场,站在推土机前拼命阻拦。但争论归争论,两人都是为了北京的发展。彭真送花圈这一举动,无疑是对她坚守文化传承的最大认可,这才是"对事不对人"的君子之风。 第四项是她得以安葬在八宝山公墓。这地方在当时可是"国之墓园",专门安葬开国元勋和英雄烈士,知识分子想进去得经过层层审批。有意思的是,八宝山的总体规划正是林徽因1949年主持设计的,从骨灰堂的布局到绿化的搭配,全是她的心血。自己设计的安息地最终成了归宿,这在中国建筑史上真是独一份的巧合与荣耀。 最后一项待遇,更是空前绝后——她的墓碑用的是人民英雄纪念碑的试刻样本。当年林徽因领衔设计纪念碑碑座纹样,从敦煌壁画里挑出莲花、牡丹、菊花元素,还亲自跑到房山选汉白玉 。前后试刻了五块石板,选了一块用在天安门广场的纪念碑上。她去世后,经中央特批,把剩下最完整的一块改成了墓碑。现在凑近看,碑上还能找到设计修改的痕迹,底层"试刻第三版1952.4"的字迹清清楚楚。用国家级工程的"原稿"当墓碑,这待遇别说近代,从古至今都找不出第二例。 说真的,林徽因能享这些哀荣,从不是因为她是谁的妻子、谁的友人,而是她自己够"能打"。现在好多人对她有误解,觉得她是那种穿旗袍喝咖啡、伤春悲秋的文人,可这压根不是她。她去过190个县,爬过2738处古建筑,骑驴进山、上房梁测绘都是常事,若不是肺结核拖垮身体,她怕是个能扛着工具闯荒野的"女汉子"。她留下的不是几句诗,而是撑起中国建筑史的测绘资料,是人民英雄纪念碑上的纹样,是抢救回来的景泰蓝工艺。 再看看她的家族,更是满门忠烈。祖父办新学救国,父亲林长民一篇文章引爆五四运动,两位堂叔是黄花岗烈士,三弟林恒抗战时当飞行员,战死在蓝天。这样的家风里长大的她,抗战时拒绝赴美治疗,说"要死也死在自己土地上",在四川李庄拖着病体写出中国第一部系统建筑史。 如今八宝山林徽因的墓前,常年摆着鲜花,清华建筑系从2019年起,每年清明都组织学生去扫墓。她的名字早就刻进了中国的文明里,51年的生命不算长,但留下的精神财富,比许多活了百岁的人都厚重。这才是真正的"万古人间四月天",靠实力被永远铭记。