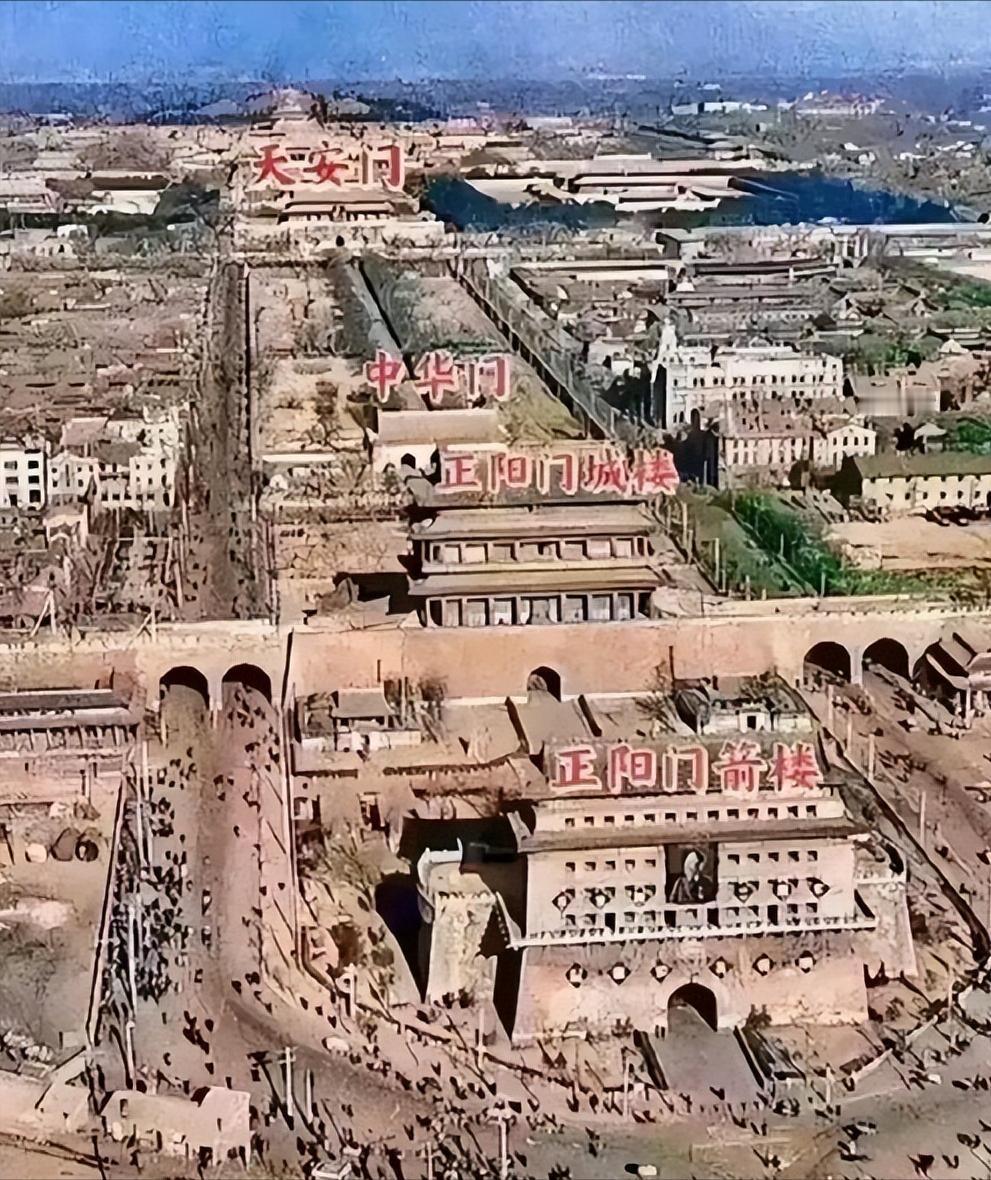

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门…… 曾经,北京城是赫赫有名的古都,每一座建筑、每一件文物,都记录着前人的智慧和审美。 圆明园,这座曾被称作“万园之园”的皇家园林,曾汇集无数珍奇之物,也凝聚了工匠们的心血和智慧。如今,人们看到的不过是一片断壁残垣,昔日的辉煌只剩下回忆。 同样,老北京的城墙也曾护卫了无数代北京人,它陪伴城市走过五百八十多年风霜岁月,经历无数战争的洗礼。城墙一次次挡住敌人的进攻,却终究还是在历史的洪流中,被认为是“过时”的存在。 新中国成立后,城市建设迎来了快速发展。为了满足人口增长、交通和住房的需求,老城墙在城市规划中逐渐被视作阻碍。 在郭沫若等人的支持下,一座座角楼和城墙被拆除,人们为即将到来的现代化城市而兴奋。 而那时,梁思成和林徽因夫妇,这对在建筑学界有重要影响的学者,却在努力呼吁保护古城墙。他们明白,新建筑终会出现,但一旦老建筑被拆毁,其历史价值就再也无法恢复。 他们的呼声显得微弱无力。看着一座座城墙倒下,林徽因曾直言:“今天拆掉,未来即使复建,也不可能拥有真正的历史厚度,只会成为一个空洞的复制品。” 事实证明,她的话后来成了现实。 几十年后,中国开始尝试复原古建筑,努力找回城市记忆,但曾经那份真正的历史感,已经无法完全重现。 老城墙的缺失,成为城市文化中一段无法弥补的遗憾,也提醒着人们,城市发展不能只看眼前,更需要尊重历史和文化。 可当时新中国成立初期,郭沫若提出拆除古城墙,以便对北京进行新的城市规划。梁思成和林徽因夫妇出于对历史建筑的保护,多次与郭沫若争论,试图保留这道城市屏障,当时城市发展的现实压力——人口激增、交通拥堵和住房短缺——让城墙显得越来越不适应现代需要。 最终,这些城墙还是被拆除。 上世纪五十年代,围绕城墙的去留,实际上体现了两种现代化观念的碰撞。一方面是梁思成和林徽因等人的保护理念。他们走遍全国十几个省份,记录下两千多处古建筑,对古建筑的价值和意义有深刻理解。他们提出的“梁陈方案”,希望在城墙之外开辟新城区,让古城的风貌与现代城市功能并行不悖。 另一方面,推动拆除的人群认为,城墙已经失去军事意义,成为落后的象征。城建部门、部分学者以及苏联专家都倾向于让城市发展优先于历史保护。在这种现实考量下,城墙最终难以幸免。1952年,随着推土机轰鸣,城墙逐步被拆毁。梁思成形容失去城楼如同“挖去身体的一块肉”,而林徽因当时身体状况不佳,却预言“几十年后人们一定会后悔”。事实证明,她们的担忧并非空穴来风。 城墙拆除后,北京的城市空间感发生了明显变化。古都特有的“围合感”消失,与仍保留完整城墙的西安形成鲜明对比。2003年,永定门按原样复建,但人们很快发现,虽然建筑形式重现,曾经的历史感和城市记忆却难以恢复。 这道消失的城墙留下的教训,也促使北京在后来的城市保护中更加谨慎。对胡同的“修旧如旧”,对故宫的精心维护,都体现出一种对历史文化的重视。 这段经历让人明白:城市发展不能仅仅追求现代化,而忽视自身的历史和文化根基。那道消失的城墙,最终成为一种警示,提醒每一代人珍视城市记忆,不要为了眼前利益割裂城市的灵魂。

用户10xxx13

郭沫若是个现代政治大流氓。

阿富汉陈德汉

老郭美其名曰考古挖了老朱家的祖坟,又拆了华夏子孙的门墙。

大害虫

???