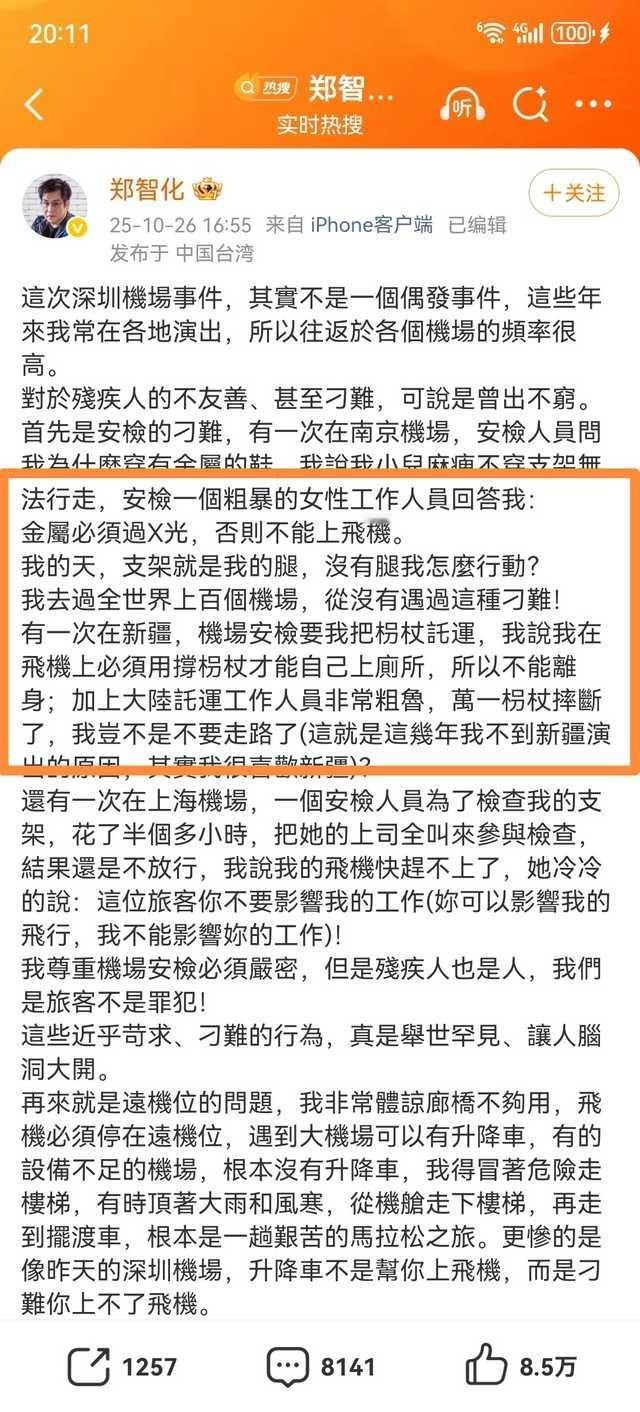

李敖曾说过,那些身体上有残疾却最终闯出成就的人,要格外注意,因为他们成功得太艰难,心里的负担也特别重。这样的经历常常让人变得敏感甚至极端,尤其在别人出于好心帮助他们时,他们反而容易激烈反应,不是因为不讲理,而是因为他们的自尊被触碰了。 郑智化最近的机场风波,让这段话又被人拿出来说,他没有提前预约机舱轮椅,等于默认自己能走上飞机。而当四个地勤工作人员热心上前伸手,一幕原本再平常不过的上机场景,却因为郑智化突如其来的情绪爆发变得尴尬,现场的人都不明白,好心帮他,怎么还被怼了? 其实在他内心深处,问题并不是那几步路,而是那种被围着“照顾”的感觉,他想证明自己能行,不需要别人当成特殊对象。 别人看来是善意,他却感受到被怜悯,对他来说,不被帮助可能比被过度帮助更有尊严,一旦那种善意触及他最敏感的部分,反应自然变得激烈。 李敖当年分析过这种现象。他说,那些身体受过考验、却仍坚持到顶的人,在精神世界里会筑起特别坚硬的防线,他们一生都在和身体的限制、社会的目光抗争,好不容易取得的位置,容不得别人轻易触及。 外界的一次善意提醒,到了他们眼里,可能就是对独立能力的质疑,他们怕别人把努力成果归结为“被照顾”,这种怕,成了本能。 李敖还提到过许倬云,说他就是这种典型。许倬云学问极高,却因为身体不便而性格显得格外强硬,李敖称之为心理上的“扭曲”,但更准确地说,那是被磨出来的一种钢性。 他们的世界没有退路,自尊几乎成了精神支柱,一旦被碰,就会下意识反击,这不是恶意,而是一种深藏不露的疲惫感。 从郑智化、许倬云这些例子看,其实折射出的是一个普遍的社会困境:当帮助成为一种道德常识,但接受帮助却成了某些人内心的负担,普通人觉得自己只是尽份心意,可在当事人感受里,这些好意或许带着无意的冒犯。 对于经历过困境的人来说,他们最需要的不是被怜悯,而是被平等对待,社会应该理解,他们拒绝帮助不是矫情,而是坚持守住尊严。 而那些愿意帮的人,也该明白,善意若带着高高在上的姿态,再好听的“关心”都成了负担。 李敖的话虽然尖刻,却有现实意义,身体的局限并不能定义一个人,但社会的目光可以让这份局限被无限放大,每一次善意,都需要考虑被善待者的心理边界。只有懂得尊重的帮助,才不会被误解成施舍。

反电脑维修诈骗

身残志坚