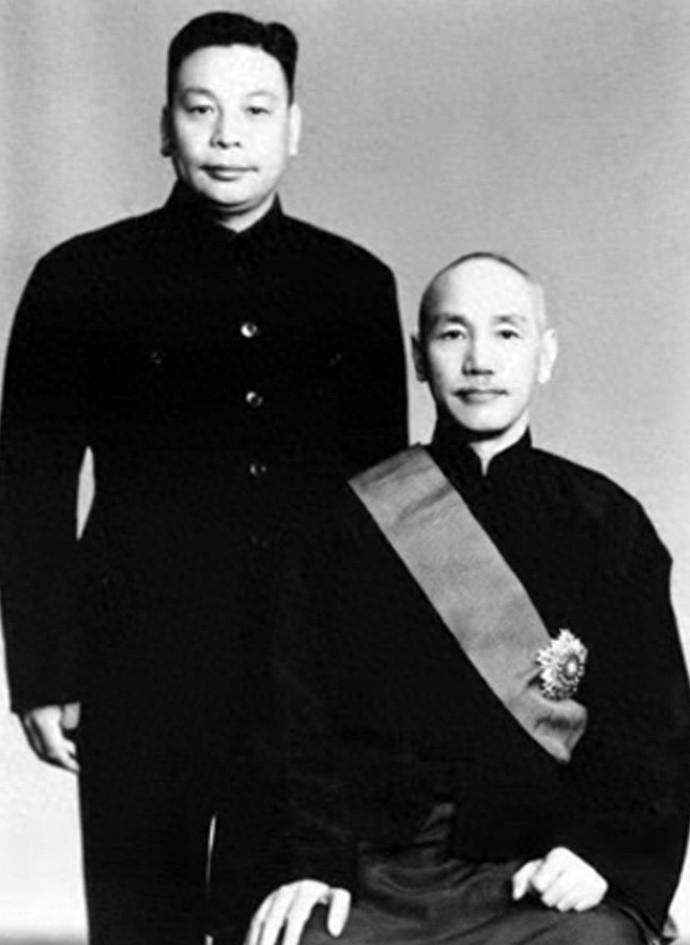

蒋介石孙子召开发布会,要将“两蒋”移灵大陆,两句话让世人唏嘘。 人这一辈子,体面不体面是一层,走到最后能不能安稳是另一层,蒋家在这两层上,绕了半圈又半圈,始终没走顺。 1996年春,奉化溪口那条常常起雾的小路,来一个中年男人,西装整齐,步子稳住了又虚了,脸色淡,眼神盯着前面不转,路边的人看了几眼没出声,等他走近才认出来,蒋介石的孙子,蒋经国的儿子,蒋孝勇。 嘴上说回大陆治病,当地人心里有数,他是回来认路,认哪条路,认那条能把爷爷和父亲带回祖坟的路,认那条从奉化山脚出发,走过一代又一代人的老路。 家里在台湾是曾经的中心圈,身上背的事多,海这头来那头回,折腾了半辈子,落到这一步,只剩一个念头,两蒋回家,别再搁着,别再悬着。 在这边看,是一次把历史摆正的动作,在那边看,是一颗能引来一串风浪的石子,在他自己心里,话就一句,回家,是人之常情。 一句平常话,引着几十年的事,战火过去,旗子换了几面,人与地没彻底和好,家国的账没算清,人心不肯落座。 往前拨回去,1975年,蒋介石在阳明山走完,遗体不入土,慈湖陵寝安放,厚实的大理石棺盖盖着,不封死,谁都懂这不算埋葬,只是先放下。 1988年,蒋经国去世,同样的安排,棺盖留口,家里人的说法,要等一等,等有一天能回来,落土为安,等着等着,时间拖成了一代人的长度。 岛内那几年,政治往另一个节奏去,蒋家还在台面上,但不再独占话语,移灵回大陆这几个字,出现在报纸上会被问很多问题,电视上有人点评,论坛里有人跟帖,敏感,碰一下就有波纹。 过去的事没消散,清党那段,撤离那段,老兵写过信,意思很清楚,我们跟着你来,现在一路走到老,想回去,路在哪,字很朴素,心思很直。 在这样的空气里提蒋介石回家,谁都知道会有压力,蒋孝勇还是往前走,他的身体那时候不稳,医生也劝少动,他不改行程,飞去纽约,见宋美龄。 宋美龄那时人在东岸,很少出来见人,两人坐下,她开门见山,支持,但太早,要慢慢来,这几句把复杂事掰开了,能不能回,不是家里一句话,得两边都能承接,媒体要放稳,民意要接得住。 “不想永远留在这里”,蒋介石生前留过话,听的人各有解读,有人说是慈湖,有人说是台湾,最重的一层在“永远”这两个字,他在世时喊过反攻很多年,走到尽头,心里明白,这一生回不去。 他带走了一批人,眷属和兵,几十万几百万都有,离了故土,没带走归宿,他自己也没再走回奉化那条山路,未竟的归程,落到蒋孝勇肩上。 对外讲的时候,他站在发布会台上,只说两句,回家,是人之常情,我的祖父和父亲,也不例外,没再加其他词,没摆姿态,字很短,事很长。 人们在底下问,若是他们能回来,我们怎么面对,这不是操作层面的事,心里的事没那么快合拢,有人发帖,把问题搬到桌面,他回来,那些年花园口的亡者,清党里倒下的名字,抓壮丁留下的空位,怎么算,字一个跟着一个,读的人都停了下笔。 伤口这两个字总被提起,半世纪过去,痂没全结,先要承认确有一处没好透,回来看一眼,烧柱香,哭一场,事情不就此结束,心结得有安放的法子。 人之常情摆一边,国的层面摆一边,能不能把这段共同的记忆放进书房,不被锁进角落,是两岸一起的题,若有一天真把蒋介石迎回奉化,说明我们对这段历史已经有了消化的能力。 1996年那会,两边还没准备好,蒋孝勇心里清楚,他不去硬推,他做能做的,回到祖坟前站一站,路口看一看,山坡走一段,他不说话的时候多,做事的时候稳,爬坡那段,旁边有人让他歇一会,他摆手,眼圈红了一下,脚下没停,那个安静的身形,和他爷爷的影子有几分相似。 年底,他走完自己这段五十五岁的路,病又起,他没再看到那一天,蒋家关于归根的话,从此提得少了,慈湖那边的棺盖还没封,重重的石头压着的不只是两口棺木,还是一个家族,一个政权,一个时代留下的未尽之事。 谁能给蒋家一个家,这题不交给历史卷面去写,落在我们眼前来答,蒋介石放在中国史里,标签多样,评价不一,最笃定的一条,他属于中国,不属于某一座岛的谁。 若将来他们真回奉化,那是我们愿意他们回来,不是被哪一个许可推着回来,那一天是成熟的标记,是自信的样子,一个统一且有力量的国家,能把自己的对手也妥善安放,把书翻到合适的一页,把事归到合适的位置。 不是想把旧事抹去,是把旧事承担,蒋家的执念,转成我们的选择更合适,若你问他们回来合不合适,我只给一个答,这片土地,不拒绝一个愿意回家的人,哪怕他曾经站在对岸,哪怕棺盖还留着空隙,哪怕这段等待已经走了很久很久。