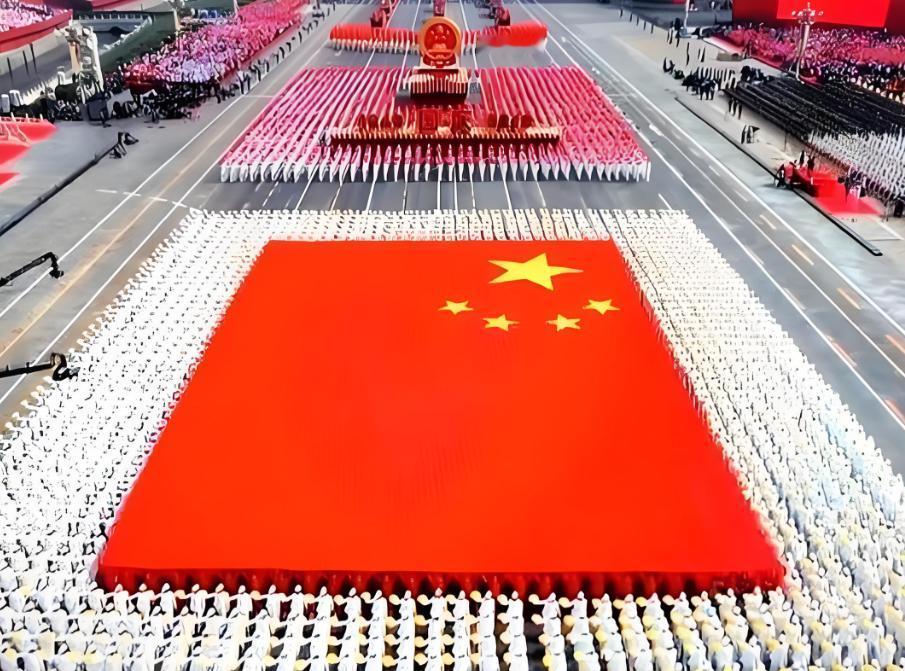

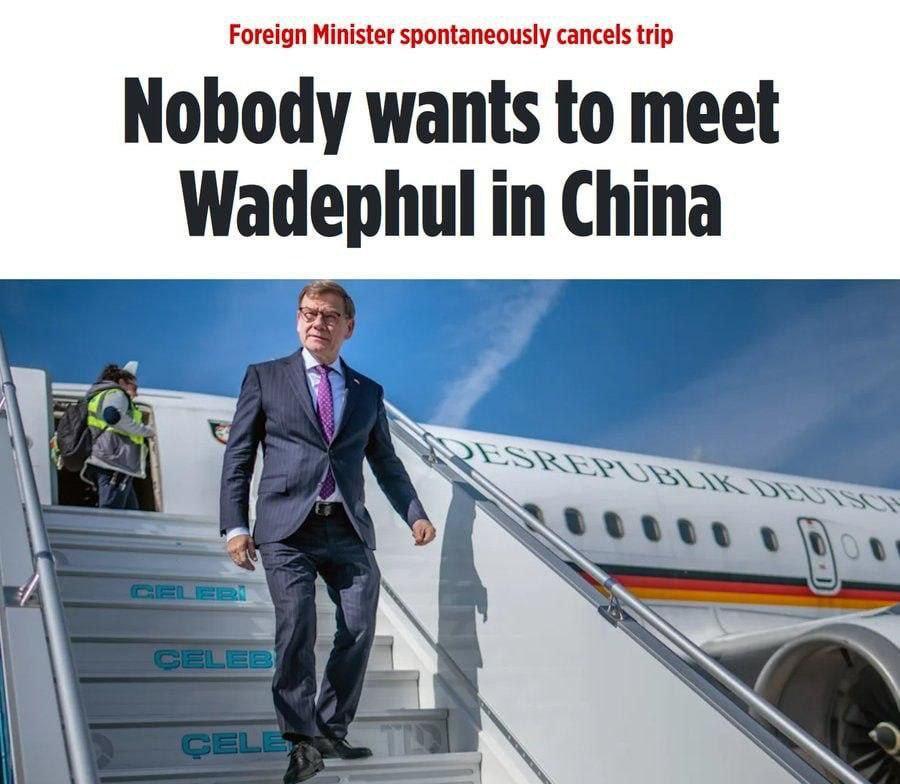

中国留不住人才?精英都移民去了欧美,但那些留在中国的二流、三流、甚至不入流的人,却把中国建设得越来越好,而精英人才聚集的欧美国家,却一步步衰落,这究竟是为什么? 中国的人才战略,从来不是靠几个诺贝尔奖得主撑门面,每年几百万工科毕业生和职校生涌进社会,像潮水一样填满了各个技术岗位。 造辽宁舰那会儿,总工程师带着三千多个刚毕业的本科生,四年就把个空壳子变成了能开动的航母。 东风-21D导弹的研发团队平均年龄才35岁,全是80后工程师;高铁技术虽然是从德国日本学的,但咱们量产和铺网的速度,全球没一个能比的。 这些成就的背后,是“集体协作”的威力,国家通过教育体系批量培养人才,科研经费稳定投,政策激励打破天花板,让每个环节的“普通螺丝钉”都能组合成工业奇迹。 就说造航母吧,从设计到焊接,从调试到试航,几千人各干各的活,最后愣是把这事儿办成了。 反观欧美,精英们全扎堆在华尔街和硅谷,制造业和基础研究却没人愿意干,洛克希德·马丁公司造F-35战斗机,关键工艺居然得靠七旬老技师,年轻人嫌脏嫌累不愿学,结果效率上不去,成本还飙升。 这种“头重脚轻”的结构,让欧美在芯片、航空发动机这些关键领域,慢慢被中国追上了。 欧美的人才困境,说白了就是“土壤”不行了,美国制造业PMI指数倒是涨了,但制造业早就空心化了,硅谷的工程师们忙着迭代手机APP,却没人愿意沉下心搞基础研究。 欧洲更惨,能源转型疼得直叫唤,人口老龄化严重,监管还严得要命,工业电价是中国的四倍,德国化工巨头巴斯夫都被逼得把生产转移到中国来了。 军事上,北约那帮国家直到2024年才勉强把国防开支提到GDP的2%,而中国军费占比虽然低,但无人机、人工智能这些新型军事技术已经领先全球了。 更要命的是,欧美精英们陷入了“精致利己主义”的坑,只想着短期变现,对制造业和基础研究避之不及;政策制定也被金融资本和利益集团绑架了,基础设施老化、教育改革停滞这些问题,谁都不愿意碰。 当中国的工程师们在车间调试设备时,欧美的精英们正在国会山为补贴吵得不可开交,这种“内耗”,让再多的顶尖人才也使不上劲。 以前,中国确实有过人才外流,但最近几年,回流的人越来越多了,2024年,AI、芯片、新能源这些领域,吸引了大批海归人才。 他们发现,国内的机会比欧美实在多了:北京的创业大赛,不光给工资津贴,还提供科研支持和生活保障,成果转化还能拿提成;民营企业机制灵活,加班有补偿,假期能兑现金,员工干劲特别足。 更重要的是,中国的“研发-生产-市场”循环特别快,技术能迅速落地,而欧美呢,光是环保审批就能耗掉半年。 中国用“普通人”撑起崛起,欧美用顶尖精英却难阻衰落,这背后是发展模式的根本差异。 中国的优势在于“体系力”,教育、产业、政策形成闭环,让每个层次的人都能找到位置;欧美的困境在于“体系病”,政治短视、经济空心化、社会分裂,让精英的力量被内耗消耗。 当然,中国在基础研究、原创技术上还有差距,但发展的根基从来不是顶端的高度,而是塔基的宽度,当数百万工程师和技术工人用汗水浇筑工业体系时,当海归人才带着国际经验反哺本土时,中国的进步就挡不住。 未来的竞争,不是比谁抢的精英多,而是比谁能更有效地组织和激励最大多数的普通人。 在这方面,中国已经赢了第一回合,那些被轻视的“非精英”,正在这片能干事、肯容错的土壤上,把高楼建起来,把技术搞突破,而欧美,若继续沉迷于“精英崇拜”却忽视体系改革,终将被时代抛下。