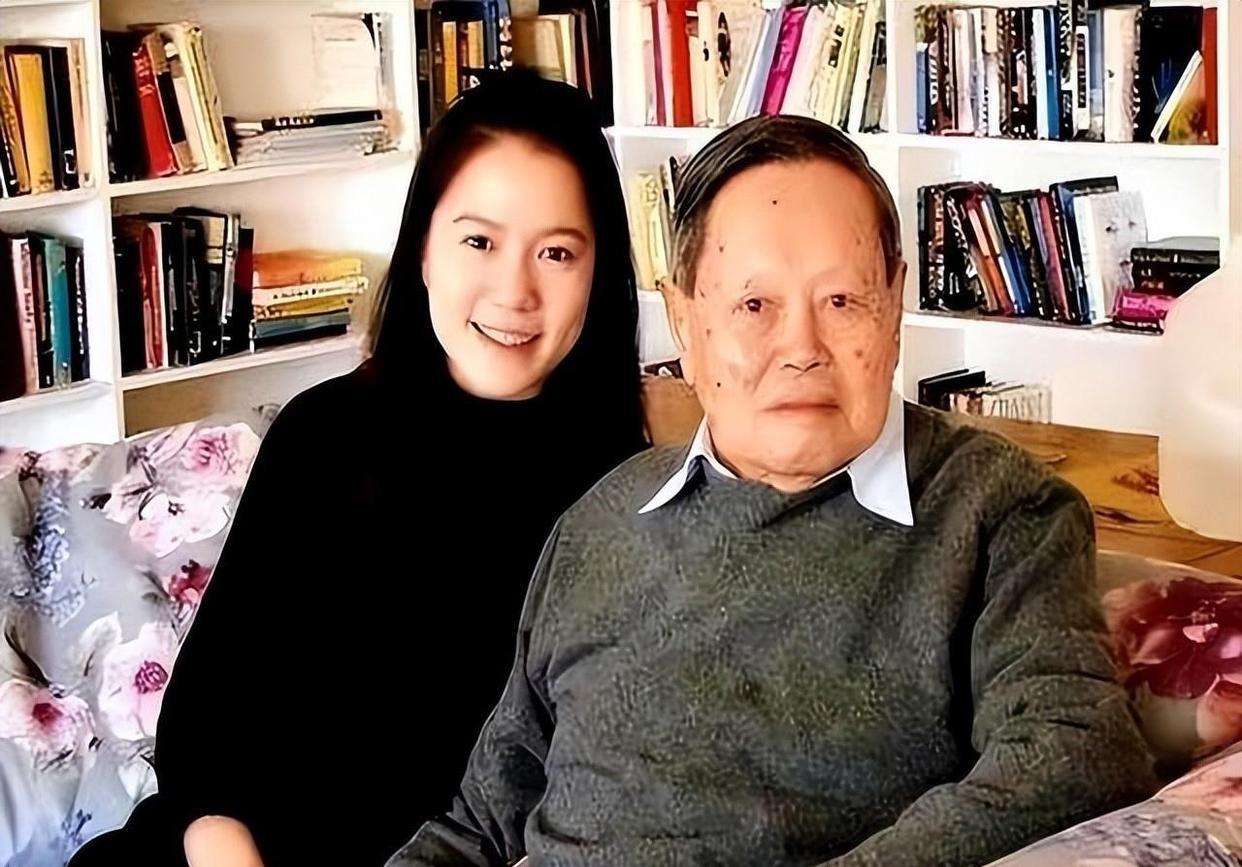

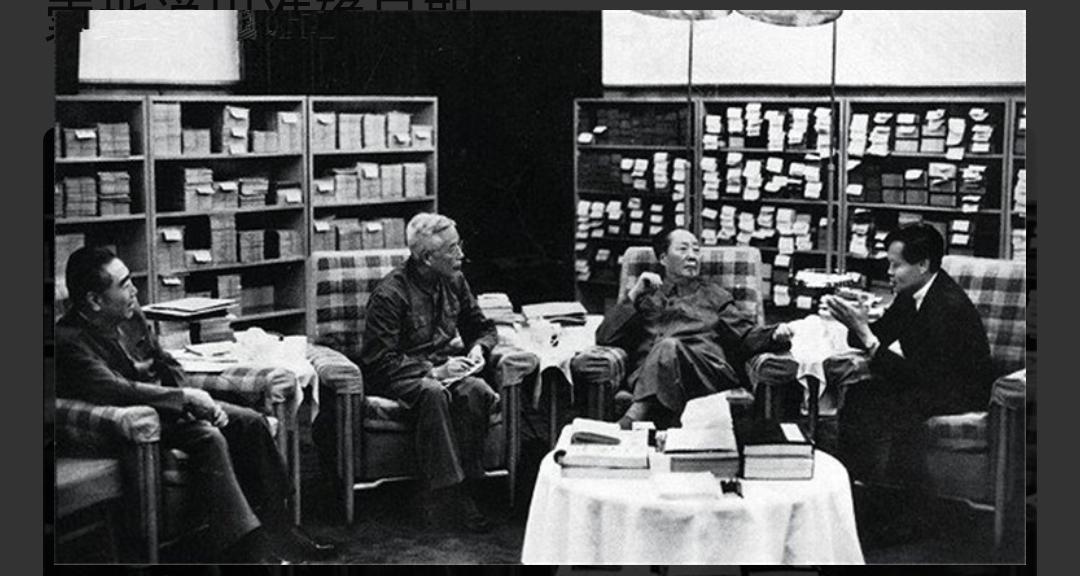

他葬礼第二天,清华就宣布了一个决定,快得让人有点恍惚 但回头想想,这根本不是快,这是早就准备好的一场“交接”。我忘不了翁帆那双哭肿的眼睛。剪了短发,整个人都恍惚了。21年,从她28岁嫁给82岁的他开始,外界的唾沫星子就没停过,说啥的都有,但她从没出来说过一个字。就这么安安静静地陪着。直到他生命最后那几天,她几乎不合眼,饭都得护士喂到嘴边,因为她一步也不想离开。老人走的时候,她就那么一直握着他的手,不松。这哪是图啥啊,这就是爱。 这位让翁帆倾注21年陪伴的老人,正是“两弹一星”功勋科学家、“中国原子弹之父”邓稼先。清华在他葬礼次日宣布的决定,是正式启动“邓稼先纪念馆”筹备工作,将他生前的手稿、实验记录及个人物品永久陈列,而推动这一进程的核心力量,正是翁帆多年来的默默整理。很多人只看到2003年那场相差54岁的婚姻引发的争议,却鲜少有人知道,翁帆与邓稼先的缘分,早在她少年时便已埋下伏笔。 翁帆的父亲与邓稼先曾是科研领域的同事,上世纪90年代,她在父亲的带领下第一次见到邓稼先。彼时老人因长期接触核辐射,身体已出现明显病症,却仍在病床上修改科研报告。正是这次见面,让“科学家”不再是课本里的符号,而成为她心中“用生命丈量信仰”的具象。2001年,邓稼先原配夫人许鹿希因病去世,老人在孤独与病痛中更显落寞,翁帆得知后主动前去探望,从最初的每周一次送餐,到后来的日常照料,两年时光里,她见证了老人在病榻上仍坚持整理核物理研究资料的执着,也读懂了他对国家科研事业的牵挂。 2003年,翁帆提出结婚时,外界的质疑如潮水般涌来。有人说她“图名”,可邓稼先彼时早已功成名就,无需通过婚姻增添光环;有人说她“图利”,但熟知邓稼先的人都清楚,他一生清贫,晚年治病的费用多来自单位补助。面对这些声音,翁帆选择用行动回应——她辞去了原本稳定的工作,搬进了邓稼先位于北京海淀区的老房子,将全部精力投入到照料老人与整理科研资料中。每天清晨,她会先帮老人擦拭身体、喂药,再把当天要阅读的文献按字体大小整理好;午后阳光好时,她推着轮椅带老人在院子里散步,听他回忆当年在罗布泊戈壁滩的实验岁月;深夜老人睡熟后,她则坐在灯下,逐字核对老人口述的科研笔记,遇到专业术语不确定的地方,就标记下来第二天请教相关领域的教授。 2010年起,邓稼先的身体状况急剧恶化,不仅行走困难,连说话都变得吃力。为了不耽误科研资料的整理,翁帆买了录音笔,把老人每次清醒时的口述都记录下来,再对照以往的手稿进行补充。有一次,老人突然想起某份1972年的实验数据存在误差,凌晨三点示意翁帆拿笔,她立刻起身准备记录,却被老人用颤抖的手按住——他知道她连日操劳,不愿再让她熬夜。也是从那时起,翁帆开始提前规划“身后事”,她联系清华大学档案馆,说明希望捐赠邓稼先遗物的想法,还主动提出配合校方整理资料,这便有了葬礼次日那看似“仓促”却早已酝酿多年的决定。 邓稼先走后,翁帆没有停下脚步。她花了整整三年时间,将老人遗留的300多份手稿、200余小时录音逐一整理归档,其中不少涉及早期核试验的关键数据,填补了相关领域史料的空白。2016年“邓稼先纪念馆”开馆时,她站在展厅里,指着一份边角泛黄的实验报告对参观者说:“这是他1964年第一次核试验后写的总结,当时在戈壁滩上没桌子,他就趴在弹药箱上写,字里行间都是对国家的交代。”没有华丽的辞藻,却道尽了21年陪伴的核心——她守护的不仅是一位老人,更是一段不能被遗忘的历史。 从28岁到49岁,翁帆把人生最美好的时光献给了邓稼先与他热爱的事业。外界的争议从未真正影响过她,因为她始终清楚,自己选择的不是一场被镁光灯聚焦的婚姻,而是一份对信仰的守护。清华那场“快速交接”的背后,是她用21年光阴铺就的传承之路,这份坚守,比任何辩解都更有力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户11xxx68

这是哪儿跟哪儿啊[点踩]

来份五花肉

邓稼先?故意的吧?