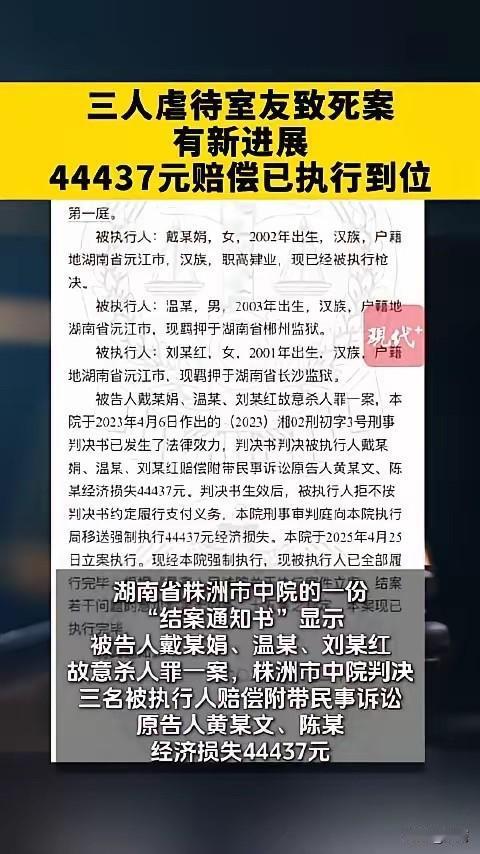

辽宁葫芦岛女子任某参加聚会后,被同场男子苑某搂抱,丈夫徐某得知后与苑某互殴,苑某还持刀砍碎徐某车玻璃。任某因目睹冲突受惊吓住院21天,起诉要求苑某赔偿2.3万余元。法院认定苑某搂抱行为超出正常界限,与任某病情存在因果关系,最终判决苑某赔偿1万元。本文拆解事件来龙去脉,解析法律责任认定要点,梳理网友争议焦点,带你看懂“一次不当肢体接触”背后的法律代价。 一、事件复盘:从“搂抱”到“互殴”,一场聚会引发的连锁闹剧 2024年8月2日晚上的这场聚会,彻底打乱了两家人的生活。 当晚10点半,聚会结束后,任某在饭店门口准备离开,同场的苑某突然上前搂抱住她。任某又羞又怒,当场推开苑某回了家,随后把这事告诉了丈夫徐某。徐某一听就炸了,立马通过微信找到苑某,两人吵得不可开交。 越吵越激动的徐某,直接驾车带着任某找到苑某,见面后双方没说几句就扭打起来。混乱中,苑某回屋拿出一把菜刀,对着徐某的车挡风玻璃狠狠砍了几刀,玻璃瞬间碎成渣。任某吓得魂飞魄散,赶紧报了警。 本以为警方处理后事情就能平息,没想到任某因为目睹了互殴和持刀砍车的场面,精神状态越来越差:晚上睡不着觉,话也变少了,经常在屋里来回走动,还时不时念叨着“杀,杀,杀”,莫名感到恐惧。事发3天后,任某去医院检查,被诊断可能是“癔病”,后来又住院治疗了21天才康复。 出院后,任某要求苑某赔偿医疗费、误工费等损失,遭到拒绝后,直接把苑某告上了法庭,索赔2.3万余元。 二、法律拆解:为啥搂抱一下要赔1万?这3个关键点决定判决 很多人疑惑:“不就是搂抱一下吗?顶多是不礼貌,怎么还要赔钱?”其实法院的判决,每一步都有明确的法律依据,咱们拆开来聊: 1. 苑某的搂抱行为:不是“小事”,而是有过错的侵权行为 法院审理时明确,虽然警方没把苑某的搂抱认定为猥亵,但这种行为已经超出了正常社交界限——就算两人认识,未经同意的搂抱也侵犯了任某的身体权和人格尊严权。 根据《民法典》第1165条,只要行为人因过错侵害他人权益,就要承担侵权责任。苑某明知未经同意的搂抱会让任某不适,还主动实施,本身就存在过错,这是他需要赔偿的核心前提。 2. 任某的病情:和苑某的行为有直接因果关系 苑某辩称任某本身有精神疾病,但拿不出任何证据;而任某提供的医疗记录显示,她的精神异常是在目睹冲突后才出现的,时间上刚好衔接,医学诊断也表明与受惊吓有关。 法院认为,这种“时空关联性+医学因果关系”足以证明,任某的病情是苑某的过错行为(搂抱引发冲突,进而持刀砍车)导致的。简单说,要是没有苑某先动手搂抱,就不会有后续的互殴和持刀事件,任某也不会受惊吓住院,所以苑某必须为这个后果负责。 3. 赔偿金额:为啥不是2.3万而是1万? 任某索赔2.3万,但法院最终只支持了1万元,关键在于“合理损失核定”: 法院会剔除不合理的费用(比如过度治疗的费用、与病情无关的开支),只认可与治疗精神异常直接相关的医疗费、必要的误工费、护理费等。这也提醒大家,维权时索赔要基于实际损失,不是想赔多少就赔多少。 另外,警方之前已经对徐某(故意伤害)和苑某(故意伤害、故意损毁财物)作出了行政处罚,这并不影响民事赔偿——行政责任是管“违法”,民事责任是管“赔钱”,两者互不冲突。 三、网友吵翻了:1万赔偿合理吗?到底谁的错更大? 事件曝光后,评论区彻底分成了两派,争论焦点集中在“责任划分”和“赔偿金额”上: 支持法院判决派:“该赔!未经同意搂抱本身就不对,还引发后续冲突让人家住院,1万不多,算是给个教训。”“任某受的是精神伤害,住院21天也遭罪,苑某的过错很明显,赔偿合理。” 质疑责任划分派:“不全是苑某的错吧?徐某先上门互殴,还驾车撞击苑某(苑某辩称),这也有过错啊!为啥让苑某全赔?”“搂抱没碰胸部,也没造成直接伤害,任某的病情会不会有点夸张?1万赔偿有点冤。” 理性提醒派:“不管认识不认识,异性之间都要保持边界,别随便肢体接触,不然惹上麻烦说不清。”“遇事别冲动,徐某要是冷静点走法律途径,也不会闹到持刀砍车的地步,反而让妻子受更大伤害。” 这起案件看似是“小事引发的大纠纷”,实则给所有人提了个醒:社交中的“边界感”不仅是礼貌问题,还可能涉及法律责任。 苑某的经历告诉我们,未经同意的肢体接触,哪怕只是“搂一下”,只要超出正常社交范围,就可能构成侵权;徐某的冲动则警示大家,遇到纠纷别用暴力解决,否则不仅要承担行政责任,还可能扩大损害后果。而任某的胜诉,也让更多人意识到,精神损害同样受法律保护,遭遇不当行为后要及时留存证据维权。 最后想问大家:你觉得1万赔偿金额合理吗?如果遇到类似的不当肢体接触,你会选择当场翻脸、事后报警,还是私下协商?欢迎在评论区聊聊你的看法!

![郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干](http://image.uczzd.cn/15099444483769248322.jpg?id=0)