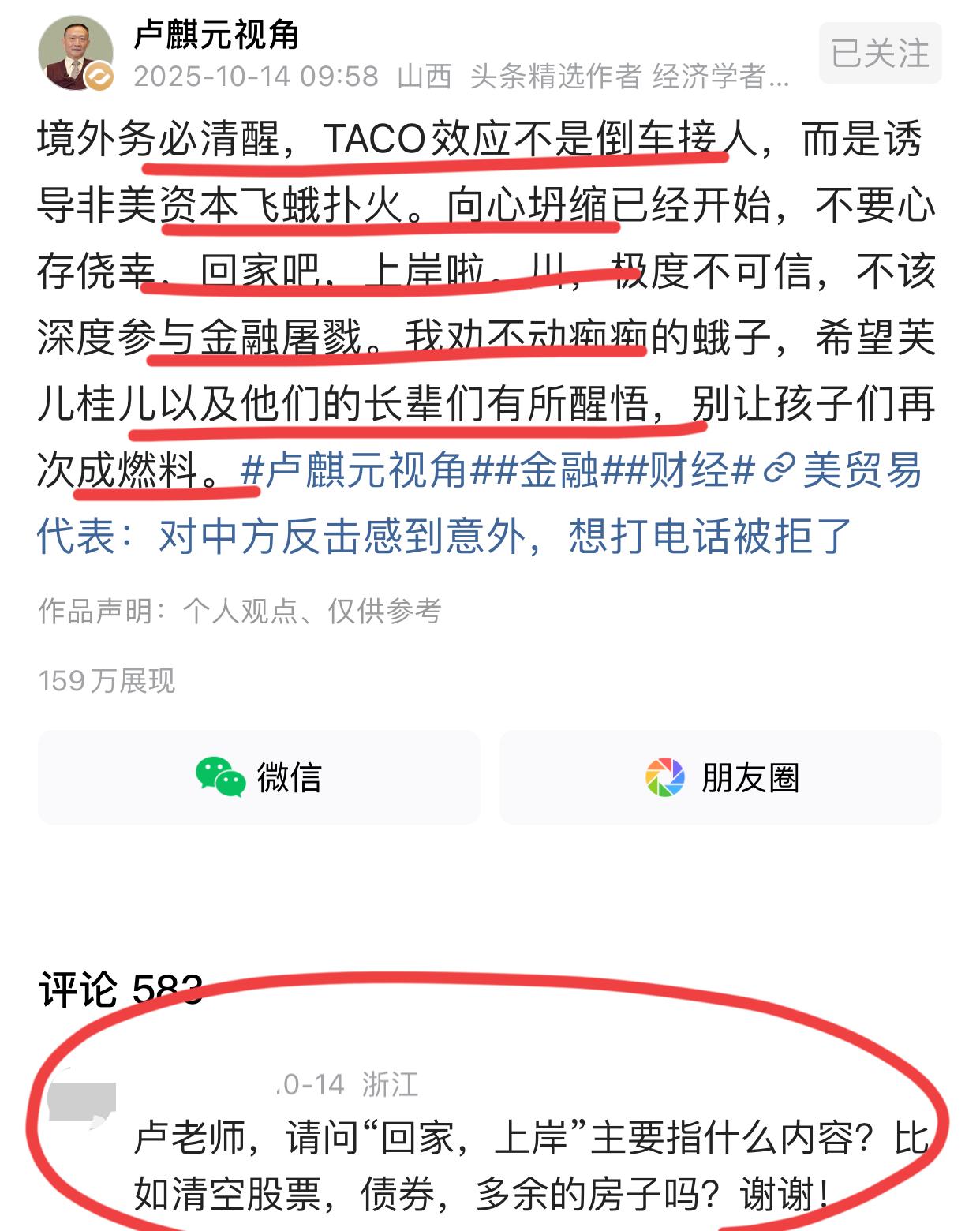

“中国人谁家没有50万!平均家庭资产都300万,”2022年,中国经济学家陈浩,直言不讳的表示中国其实没那么穷,几乎人人手里都有至少50万的。 这话一出来,网上直接炸了锅,满屏都是网友的自嘲:“对不起,我拖国家后腿了,怕是被开除国籍了”“难道我家的50万被老婆偷偷藏起来了?” 看似一句随口的言论,却像一根刺,戳中了无数普通人的心声,也照出了某些精英和现实生活之间的巨大鸿沟。 说真的,“平均家庭资产300万”这个数字看着挺唬人,可细究起来根本经不起推敲。 央行的数据早就说明了,这三百多万的资产里,将近七成都是房子,就是那套咱们掏空积蓄付首付,还得背着几十年房贷的钢筋水泥。 看似是“资产”,其实更像一座压在身上的“负债大山”,毕竟房子不能天天变现花,每个月的房贷却是实打实要还的。 再看看另一面,平均每个家庭还背着51.2万的负债,其中大部分都是房贷。 这么一算,真正能攥在手里随便花的现金,能有多少?更别说陈浩口中“人人都有50万现金”了,这简直是天方夜谭。 就拿门槛不算低的A股股民来说,账户资产能超过50万的,连7%都不到,反而账户里只有一万到十万块钱的散户占了快一半。 这还只是有闲钱炒股的人,那些农村家庭、城市里的低收入群体,他们的日子过得更拮据,50万对他们来说,可能是一辈子都攒不够的天文数字。 陈浩之所以能说出这种话,不是他不懂经济,而是他“看不见”普通人的生活。 作为投资公司的首席策略师,他每天打交道的都是资本、大老板和高净值客户,在他的圈子里,50万可能真的只是个小数目。 可他忘了,这个世界上还有无数每月挣三千块钱的保洁阿姨,为了几毛钱差价起早贪黑的菜市场摊主,挤两小时地铁通勤的打工人,他们要不吃不喝攒十几年,甚至几十年,才能凑够50万。 这种圈层带来的认知偏差,让他轻易把“资产”和“现金”画上等号,忽略了普通人柴米油盐的琐碎和房贷的压力。 其实陈浩不是个例,这些年越来越多“离谱”的专家建议冒出来。 管清友建议年轻人别花两小时通勤,在公司旁边租房,却忘了市中心的房租有多贵;宋清辉觉得中国人假期太多,该砍掉一半,根本不顾及打工人的疲惫;林采宜更是喊出“花光钱就是爱国”,完全脱离了普通人的消费现实。 这些言论让很多人觉得挫败又无奈,好像自己拼尽全力生活,却还是成了专家口中“拖后腿”的人。 更让人担心的是,如果决策者真的被这些不接地气的判断影响,削减民生保障,受伤的只会是那些在“平均数”以下默默挣扎的大多数。 也难怪网友会无奈吐槽“建议专家不要建议了”,这句话背后,是大家对专家群体信任度的下滑。 我们期待的专家,不是只会摆弄数据模型的“空中楼阁建造者”,而是能走进普通人的生活,带着同理心,用专业知识为弱势群体发声的人。 毕竟,脱离了现实的知识,再高深也没有意义。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!