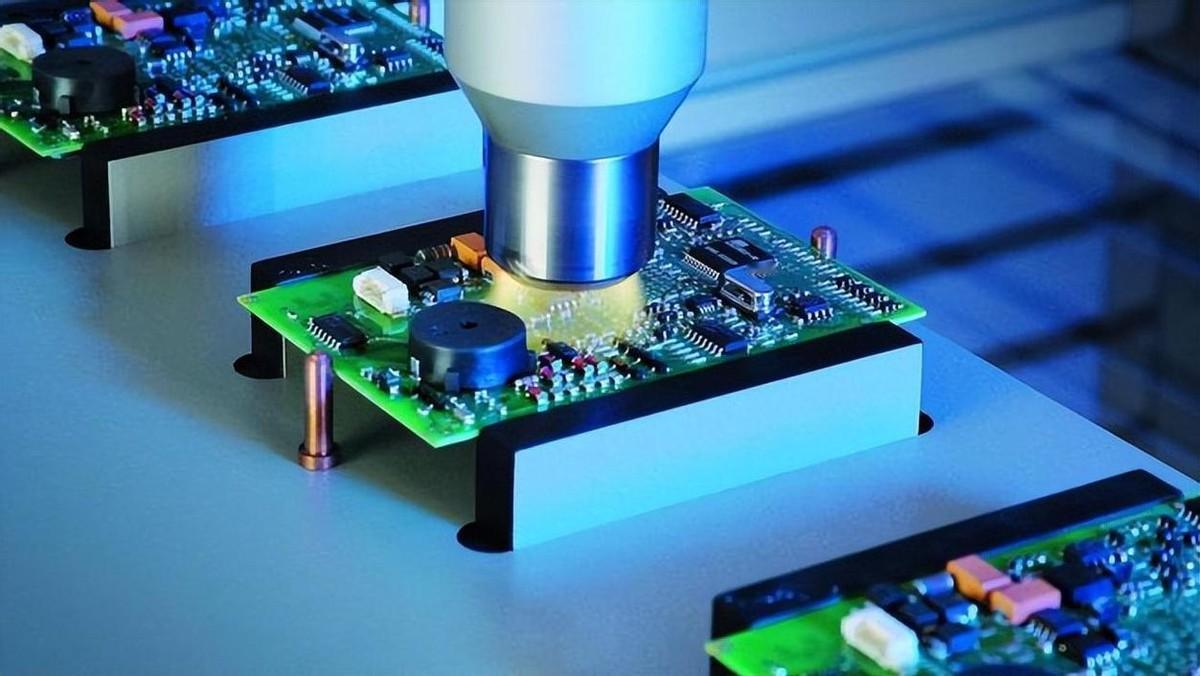

“芯片不如美国,机床不如日本,汽车不如德国,电视不如韩国,飞机不如法国,奢侈品不如意大利,大学不如英国,境不如瑞士......”这些话似乎总是围绕在我们的生活中,不知为何,在一些人眼中,我们好像什么都很落后,一直在追赶那些发达国家。 但发展是事实,说中国工业和科技没有进步,显然已经跟不上时代的变化了。 就拿芯片来说,虽然十年前确实存在巨大差距,但今天的中国已经交出了亮眼的成绩单。 长江存储如今已不仅仅是一个试图追赶的“学徒”,其Xtacking架构打破传统,成功研发出294层3DNAND存储芯片,存储密度提升近一半,速度更飙升至3.6Gbps,与三星和SK海力士的232层产品相比,毫不逊色。 更令人自豪的是,三星正在研发420层NAND技术时,也不得不引入长江存储的混合键合技术。 这是中国半导体科技首次实现技术输出,这一历史性的一步不仅证明了国内技术的突破,更让全世界重新审视中国芯片产业的潜力。 这种进步在专利积累和产能扩张方面也可见一斑。 预计到2025年,长江存储的专利数量将接近5000项,武汉基地的月产能目标直指30万片。 全球市场占有率2025年一季度已达到8%,年底甚至有望冲击10%。 更振奋人心的是,全国产化产线即将试产,设备国产化率达到45%,未来在关键技术方面再也不必担心被卡脖子。 中芯国际的发展也相当值得关注。 如今,他们的7nm工艺实现了小规模量产,良品率高达70%。 结合光子芯片技术,数据传输速率提升至铜缆的百倍。 此外,中微半导体的5nm刻蚀机和北方华创的高端抛光设备也已进入量产阶段。 国家的支持和人才的不断涌现为行业注入了新的活力。 清华大学每年培养超过500名芯片领域博士,华为的“天才少年”计划吸引全球300名顶尖专家。 GAAFET技术的专利申请量更是跃居全球第二。 从芯片赛道来看,中国不仅仅是跟跑者,很多领域已经走到了前列。 机床行业曾是中国工业的痛点,尤其是高端五轴联动机床长期依赖国外进口。 但今天,中国制造的机床已经让世界刮目相看。 科德数控的高精度机床能将误差控制在0.001毫米,甚至被用于航天发动机涡轮叶片加工,精度超过进口产品。 秦川机床的高速龙门铣床也成了行业翘楚,不但能够加工超长工件,还实现了出口欧洲,彻底打破了西方的技术垄断。 国产高端机床的市场份额从2015年的不足5%到2025年的22%,更高效、更智能的国产设备正在刷新行业标准。 汽车行业的变化更为激动人心。 比亚迪的全球销量早早突破300万辆,欧洲市场增幅高达210%,无论是技术还是销量都让德国车企感受到了前所未有的压力。 宁德时代的动力电池更是具备压倒性优势,2025年前八个月的全球装车量高达254.5GWh,以36.8%的市占率继续领跑全球。 蔚来汽车的换电技术吸引了德国车企的兴趣,小鹏的NGP自动驾驶技术在复杂路况上的表现甚至超过了特斯拉。 国产混动系统的热效率提升至45%,比丰田还高两个百分点,曾经被视为不可能超越的技术壁垒,如今已被中国企业逐步攻克。 电视行业也见证了国产品牌的崛起。 2025年上半年,TCL和海信的全球电视出货量加起来几乎占据了30%的市场份额。 TCL的MiniLED电视市占率达到28.7%,同比暴涨176.1%。 海信的98英寸巨幕电视出货量更是增长了85%,高端电视市场中国产品牌的表现可谓亮眼。 此消彼长,韩国厂商的市场份额逐渐缩小,国产面板技术的快速发展让“中国制造”的标签更加闪亮。 航空领域的突破也值得一提。 国产大飞机C919早已投入商业飞行,截至2025年三季度,完成超4300架次飞行,服务旅客68万人次,订单数量突破1200架。 国产发动机CJ-1000A正进行装机测试,这一里程碑式的进步意味着未来更多航线将由自主研发的飞机执飞。 这不仅是对航空工业的重大促进,更是对国家科技实力的最好证明。 在许多领域,中国已经实现了从追赶到领跑的转变,甚至在某些赛道,已然超越了曾经的“标杆”。 5G技术全球专利占比42%,算力规模世界第二,首台18兆瓦海上风电机组并网运行,6G的架构验证星同步发射。 中国的崛起,是一步一个脚印走出来的结果,而不是单靠“运气”或“噱头”。 也许,中国确实还有一些短板,但无可否认的是,今天的中国已然强大,且在不断向更高峰迈进。 那些仍然坚持以老眼光看中国的人,注定会被时代所淘汰。 这些变化的背后,是无数人不懈的努力,无数技术的积累,和国家对科技的坚定支持。 未来是否会有更多意想不到的突破? 又有哪些领域将迎来下一个“中国制造”的崛起? 中国的脚步不会停歇,时代的海潮,我们正在前排。 信源:1.长江存储如何用Xtacking技术打破国外垄断,这家中国半导体公司做到了-知乎