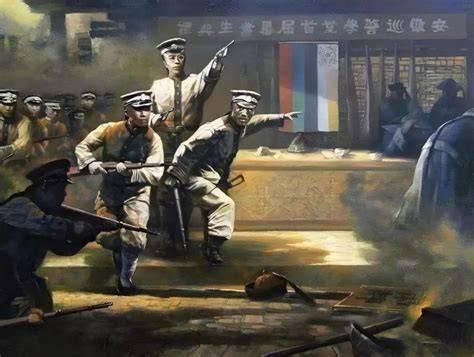

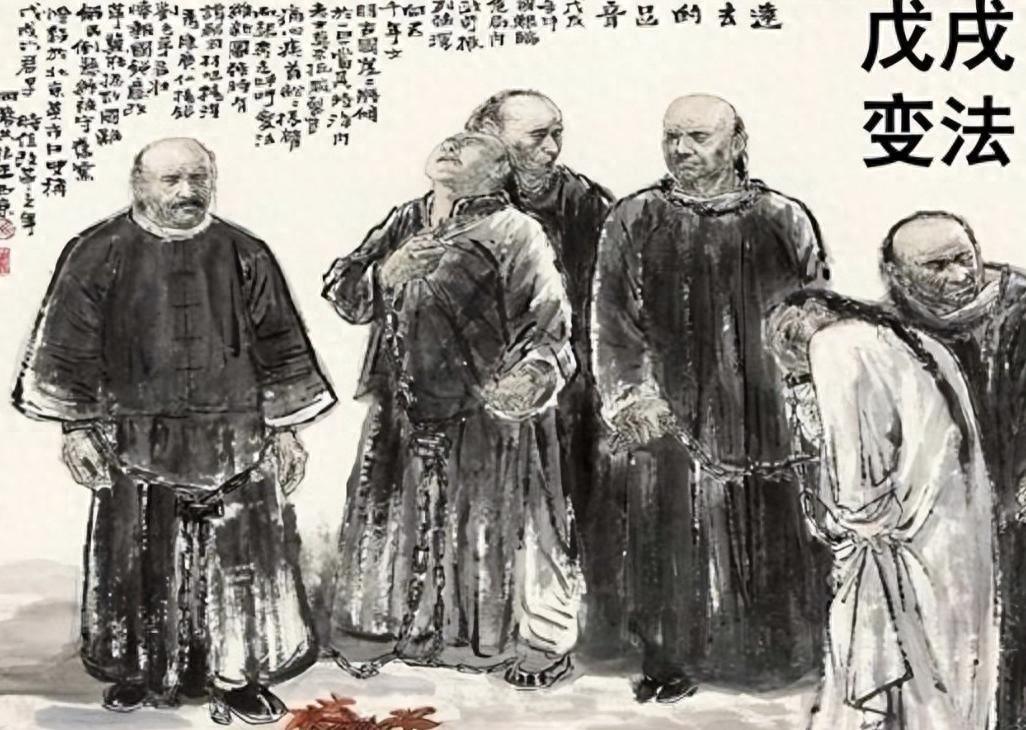

用清廷官职做“通行证”,这位富二代的潜伏与牺牲,藏着清末最烈的血性 他们不光要他的命。 行刑前,先砸碎了他的子孙袋。然后,当着所有人的面,剖开他的胸膛,活生生取出了心肝,去祭奠他刚刚刺杀的那位“恩师”。 这人叫徐锡麟。 刷到他故事的时候,我后背有点发凉。 他是个标准的富二代,家里有钱有地,自己也聪明,中过秀才。本来可以舒舒服服过一辈子。 但他偏不。他去日本留过学,亲眼看到国家被欺负,心里那根弦,就彻底绷断了。 最骚的操作是,他为了革命,居然花钱捐了个官。你说魔幻不魔幻?用清朝的官职,当成潜伏的通行证,一步步走到安徽巡抚恩铭的身边。 徐锡麟的“捐官”并非一时冲动,背后藏着精密的革命布局。1903年他赴日考察,正值拒俄运动高涨,东京留学生聚会上,有人慷慨陈词却无实际行动,他当场拍案:“空谈误国,不如以铁血破之!”这番经历让他认定,仅靠街头演讲无法撼动清廷,必须潜入权力核心寻找突破口。 回国后,他先在绍兴创办大通学堂,表面传授文化知识,实则秘密训练革命党人,为武装起义储备力量。但他很快发现,没有官方身份掩护,革命活动处处受限。1906年,他通过家族关系,花费数千两白银捐得“道员”官职,被分发至安徽候补。这步险棋,在当时的革命党人中引发争议,有人骂他“投机”,但他始终未作辩解——他知道,唯有接近权力中枢,才能实施更致命的打击。 抵达安徽后,徐锡麟凭借学识与谈吐,迅速获得安徽巡抚恩铭的赏识。恩铭对这位留过洋的“人才”格外器重,不仅让他兼任安徽巡警学堂会办,还时常召他商议政务,甚至在公开场合以“门生”相称。没人知道,这位对清廷“忠心耿耿”的官员,公文包夹层里始终藏着一份秘密名单,上面记录着各地革命党人的联络暗号,而他给恩铭的每一份“政绩报告”,都在暗中为起义传递情报。 1907年,徐锡麟与秋瑾约定,于7月6日在安徽、浙江两地同时发动起义。但临近日期,他截获消息:清廷已察觉革命党动向,正准备搜捕大通学堂。若按原计划等待,所有同志都将陷入绝境。危急时刻,他决定提前行动,目标直指即将来巡警学堂视察的恩铭。 7月6日上午,恩铭率一众官员抵达学堂。当徐锡麟上前汇报时,突然掏出藏在袖中的手枪,连发七弹。混乱中,他高喊“革命党起事”,率预先安排好的学生军冲出学堂,试图攻占安庆军械所。但因起义消息泄露,清军早有防备,双方激战数小时后,徐锡麟终因寡不敌众被捕。 审讯时,主审官问他“为何刺杀恩铭”,他坦然回应:“恩铭待我不薄,但我杀他,是为天下人杀一贼,并非私仇。”当被追问同党下落,他提笔写下“革命党人本无同党,若必言同党,那么天下受苦受难的百姓,都是我的同党”。这番话彻底激怒清廷,决定以最残酷的方式处决他,意图震慑所有革命力量。 徐锡麟牺牲时,年仅35岁。他的死讯传开后,原本对革命持观望态度的人,被他的血性唤醒。绍兴大通学堂的学生们带着他的遗愿继续战斗,秋瑾虽因起义失败被捕,但临刑前写下的“秋风秋雨愁煞人”,字字都带着徐锡麟式的悲壮。更深远的影响在于,他用“捐官刺官”的极端方式,戳破了清廷“预备立宪”的伪装——连徐锡麟这样的“体制内人才”都选择以死反抗,足以证明这个王朝已无药可救。 如今再看徐锡麟的故事,有人说他“鲁莽”,认为若他继续潜伏,或许能发挥更大作用。但从历史细节中能看出,他的选择并非冲动。在那个清廷严密监控革命党人的年代,每多潜伏一天,同志就多一分暴露的风险。他以自己的死,换来了起义计划的提前预警,也让更多人看清了清廷的残暴本质。这种“以命为炬”的决绝,正是清末革命党人最动人的精神底色。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

foxwu

徐杀恩铭无情无义