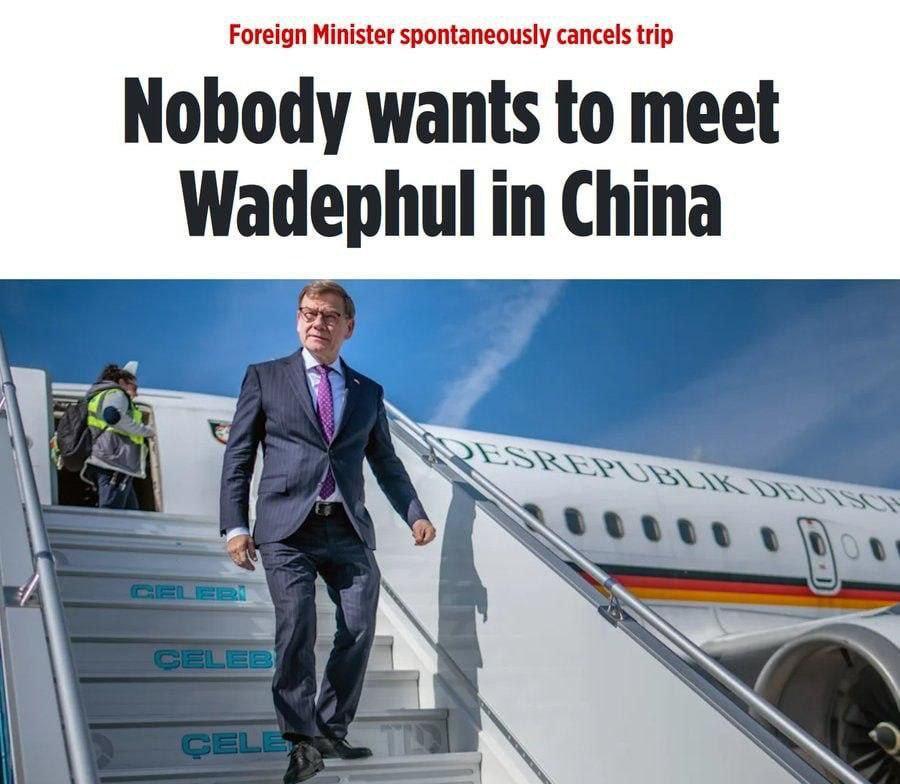

在欧洲大陆的心脏地带,德国这个曾经以精密制造和务实外交著称的国家,正经历着一场深刻的战略迷茫。 当默茨政府试图通过对华强硬姿态重塑国际话语权时,却在现实的礁石上撞得头破血流 —— 外长访华行程被迫取消,企业界用脚投票拒绝跟随,经济停滞的阴云持续笼罩,这一切都被英国《金融时报》称为 "超级外交灾难"。这场危机的背后,是传统工业强国面对新兴竞争时的焦虑,是政治短视与经济理性的激烈碰撞,更是全球化时代大国博弈的一个缩影。 2025 年 10 月,德国外长瓦德富尔原定的访华行程在临行前两天突然取消,表面理由是 "会谈安排不充分",实则暴露了中德关系的深层裂痕。此前,瓦德富尔在台海问题上发表不当言论,强调台海航行自由对德国繁荣的重要性,这种将中国内政问题国际化的做法,严重违反了中德建交时的政治共识,也触碰了中国的核心利益红线。 中方迅速作出反应,不仅缩减了会谈安排,更通过外交渠道明确表达了不满。这场外交事故并非孤立事件,德国总理默茨在欧洲峰会上公开要求中国放行被禁的安世半导体出口,并威胁将联合欧盟其他国家采取行动。 德国央行行长纳格尔则扬言,若报复是最后手段,就要动用《反胁迫工具法案》这一 "核选项"。这些言论与德国作为中国最大贸易伙伴的身份形成鲜明反差,凸显出默茨政府在对华政策上的严重矛盾:一方面依赖中国市场支撑经济,另一方面又试图通过政治施压换取战略优势。更讽刺的是,瓦德富尔原定的访华团中,工业界代表团集体缺席,大众、西门子这些老牌企业全都没来,被视为对政府路线的不信任投票。 外交上的挫败背后,是德国经济的深层焦虑,而这种焦虑根源在于传统优势产业在全球竞争中的节节败退。曾经让德国人引以为傲的汽车工业,正面临来自中国的颠覆性挑战。2025 年上半年,中国汽车品牌在欧洲的销量近乎翻倍,规模已接近梅赛德斯 - 奔驰。 尽管欧盟对中国电动车加征高额关税,但中国车企通过技术创新和成本控制,销量不降反升,直接威胁到德国汽车业的生存根基。反观德国车企,大众在电动汽车领域迟迟没能占据重要地位,只能靠着燃油车市场维持利润,就连宝马的负责人都坦言,中国市场里本土新生代企业不断涌现,行业竞争早已不是过去的格局。 更棘手的是芯片供应危机,荷兰政府冻结中国安世半导体资产后,中国商务部对其实施出口管制,而这家从设计到生产封装都自己做的半导体公司,东莞工厂的封测产能占了全球 70%,欧洲工厂的晶圆得靠这里加工才能用。 这直接导致大众位于沃尔夫斯堡的主力工厂被迫停产,高尔夫、途观这些核心车型都没法生产,而且根本找不到替代供应商,因为换芯片得经过漫长的测试认证,短期内根本补不上缺口。 汽车业的困境还叠加了资源依赖的难题。中国对稀土出口的管制措施,让德国汽车工业陷入电磁稀土紧缺的危机。全球 90% 的重稀土提炼和加工都靠中国,德国 65.5% 的稀土进口来自中国,某些高端产品的依赖度甚至高达 92%。 电动车的核心部件离不开这些材料,没有稳定供应,就算德国车企想转型新能源也无从下手。面对这种局面,德国政府不是寻求合作解决,而是试图通过政治手段施压,结果只能是搬起石头砸自己的脚。 2024 年德国对华贸易逆差猛增 142.8%,达到 174 亿美元,经济已连续三年停滞不前,失业率攀升至 6.2%,这些数据都在诉说着强硬政策的代价。 德国的困境不光是经济上的,更源于战略定位的错乱。默茨政府试图在中美之间寻求 "战略自主",却在实际操作中沦为美国围堵中国的工具。这种选择不仅损害了中德关系,也让德国企业界倍感焦虑。 中国德国商会的调查显示,50% 的在华德企计划未来两年增加投资,超三分之一的企业在加速本土化,大众在合肥建了全球第二大研发中心,巴斯夫在广东湛江的数十亿欧元项目也在推进,这些企业用真金白银的投资表明了态度。 德国《南德意志报》就曾直白地说,撤出中国市场对德企来说根本不可想象,因为中国市场实在太重要了。就连海外商会的负责人都坦言,会员企业希望政府把中国视为合作伙伴,明确界定经济利益再制定战略,而不是搞对抗。