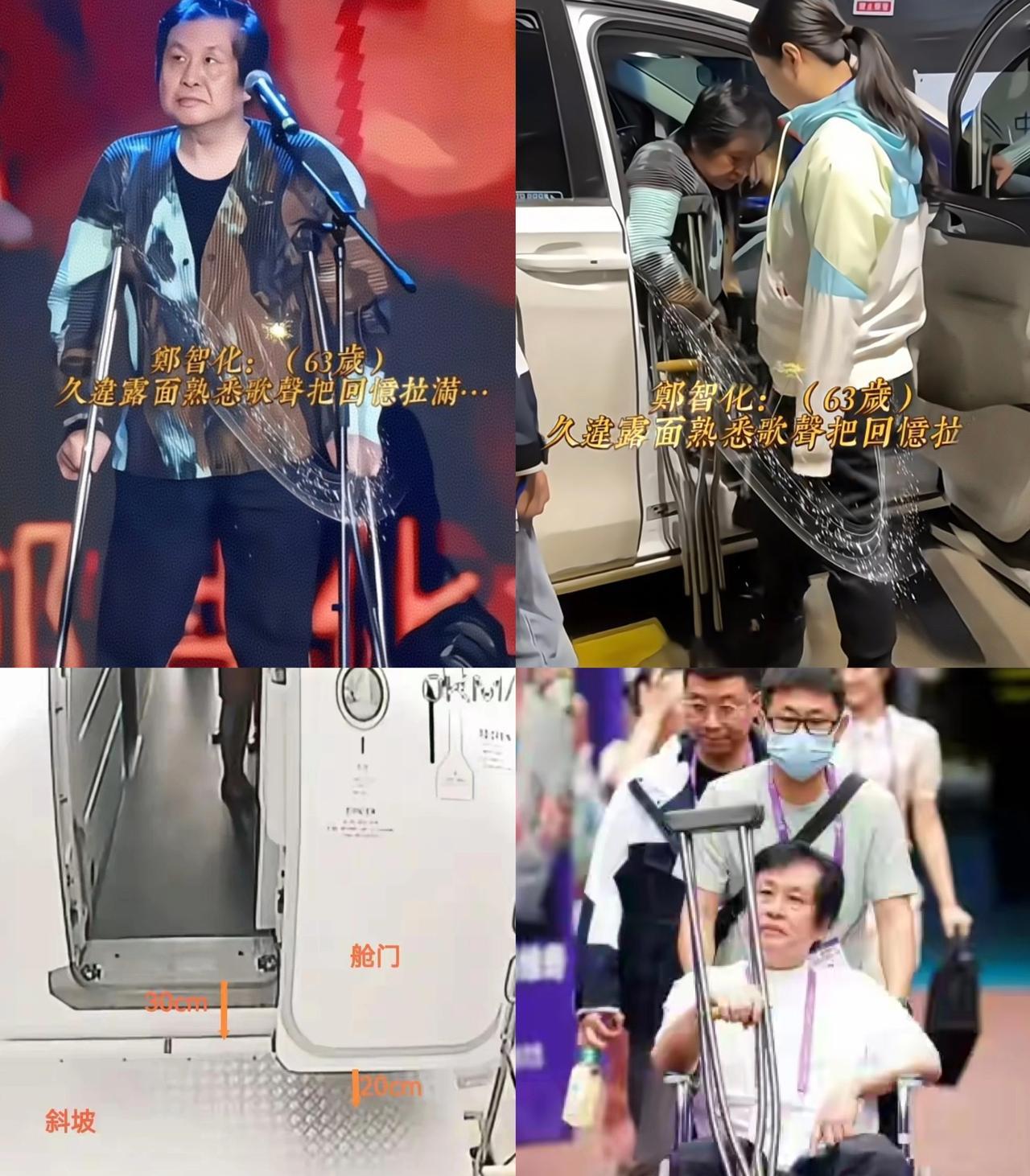

随着深圳机场把视频曝光,郑智化吐槽机场开始出现反转! 深圳机场一段监控视频的曝光,让歌手郑智化的吐槽事件彻底反转。原本声援他的网友,不少转而指责其“无理取闹”,甚至有过激言论直言“看不惯就别来”。这场舆论的摇摆,看似是对“夸大表述”的反弹,实则暴露了健全人对残障群体出行困境的认知盲区。 10月25日下午,郑智化在个人微博发文,控诉深圳机场对残障人士的服务存在疏漏。他用“连滚带爬”这个极具冲击力的词形容自己的登机经历,瞬间引发热议。随着机场公布现场视频,舆论开始转向。 画面中清晰可见四位工作人员全程协助,两名女空乘与两名地勤人员合力配合,并无“冷眼旁观”的场景。于是,“夸大其词”“博眼球”的质疑声四起,却少有人追问,是什么让一位资深艺人不惜用夸张表述,也要道出心中的不满? 视频无法传递的,是残障人士面对障碍时的无助与狼狈。画面里,升降车与机舱门之间25厘米的高度差,在健全人眼中或许微不足道,甚至可以忽略不计。但对常年依赖轮椅出行的郑智化而言,这短短25厘米,就是一道难以跨越的天堑。 轮椅无法直接推进机舱,他只能被工作人员抱起,双腿悬空的瞬间,不仅失去了身体的掌控感,更承受着不必要的尴尬与风险。明明只需将升降板微调取平,就能让他体面登机,这样简单的操作却未能实现,这才是他愤怒的核心。 所谓“连滚带爬”,从来不是对事实的精准描述,而是情绪的极致宣泄。是对本可避免的不便的无奈,是对无障碍服务流于形式的失望。我们总在说“换位思考”,可真正做到何其困难。 健全人习惯了顺畅通行的便利,很难想象一个小小的高度差、一级没有坡道的台阶、一扇沉重的大门,都会成为残障人士的“绊脚石”。郑智化的吐槽,本质上是在为千万残障人士发声:无障碍设施不是“锦上添花”的装饰,而是“雪中送炭”的刚需。 服务保障不该停留在“有人帮忙”的表面,更要追求“体面便捷”的内核。四位工作人员的付出值得肯定,但这不能掩盖设施设计与服务流程上的疏漏——25厘米的高度差,本就不该出现在标榜“人性化服务”的机场。 舆论场上对郑智化的人身攻击,更显不妥。有人翻出他的过往经历,有人嘲讽他“小题大做”,却忘了他只是一个说出真实困境的普通旅客。残障群体在公共空间中本就处于弱势,他们的诉求往往需要更大的勇气才能道出。 郑智化的名气让这个问题被放大,这并非坏事——如果不是他的发声,25厘米的高度差可能至今仍被忽视,更多残障旅客可能还会遭遇类似的尴尬。“金无足赤,人无完人”,他的表述或许有夸张之处,但这份为群体权益发声的初心,不该被恶意解读。 深圳机场的快速回应值得肯定——事件发酵后,机场当晚便发布致歉声明,启动核查工作,深夜进一步宣布立行立改:为轮椅旅客优先提供廊桥靠接保障,无法靠桥的航班将保障人员增至两名,强化现场服务能力。 郑智化也随即回应,接受道歉并表示不再追究,只希望机场能借此优化残障人士服务。这样的良性互动,才是舆论监督应有的模样:不是一方对另一方的指责,而是通过问题暴露推动进步。 无障碍环境的建设,从来不是一蹴而就的事情,它需要细节的打磨,更需要观念的转变。根据中国残疾人联合会的数据,我国有8500多万残障人士,这是一个庞大的群体,他们的出行权益理应得到充分保障。 可现实中,“形同虚设”的无障碍设施并不少见:被占用的盲道、无法使用的无障碍卫生间、设计不合理的坡道……这些看似微小的疏忽,正在一点点剥夺残障群体走出家门的勇气。郑智化的遭遇不是个例,只是因为他的公众身份,才让这个普遍存在的问题被聚焦。 “己所不欲,勿施于人”,我们或许永远无法完全体会残障人士的不便,但至少可以保持一份敬畏与包容。不要轻易指责他们“敏感”“挑剔”,因为我们眼中的“小事”,可能是他们跨越千山万水才能克服的“大事”。 不要用恶意的言论攻击发声者,因为他们的每一次呐喊,都在为更多人争取更便利的环境。公共服务的温度,恰恰体现在对弱势群体的关怀上,体现在对每一个细节的极致追求上。 郑智化事件的反转,不该以对个人的攻击收场,而应成为公共服务升级的契机。郑智化的经历则提醒我们,无障碍服务永远有“优化空间”。25厘米的高度差或许容易填平,但认知上的隔阂更需要用心化解。 郑智化的吐槽不是无理取闹,而是对更好公共服务的期待;网友的监督不该沦为人身攻击,而应成为推动进步的力量。当我们学会尊重每一个群体的诉求,学会从不同的视角看待问题,我们的社会才能真正变得更加包容、更加温暖。 毕竟,今天为他人争取的便利,明天或许就会惠及我们自己或身边的人。无障碍环境的完善,最终受益的,是每一个生活在这座城市里的人。