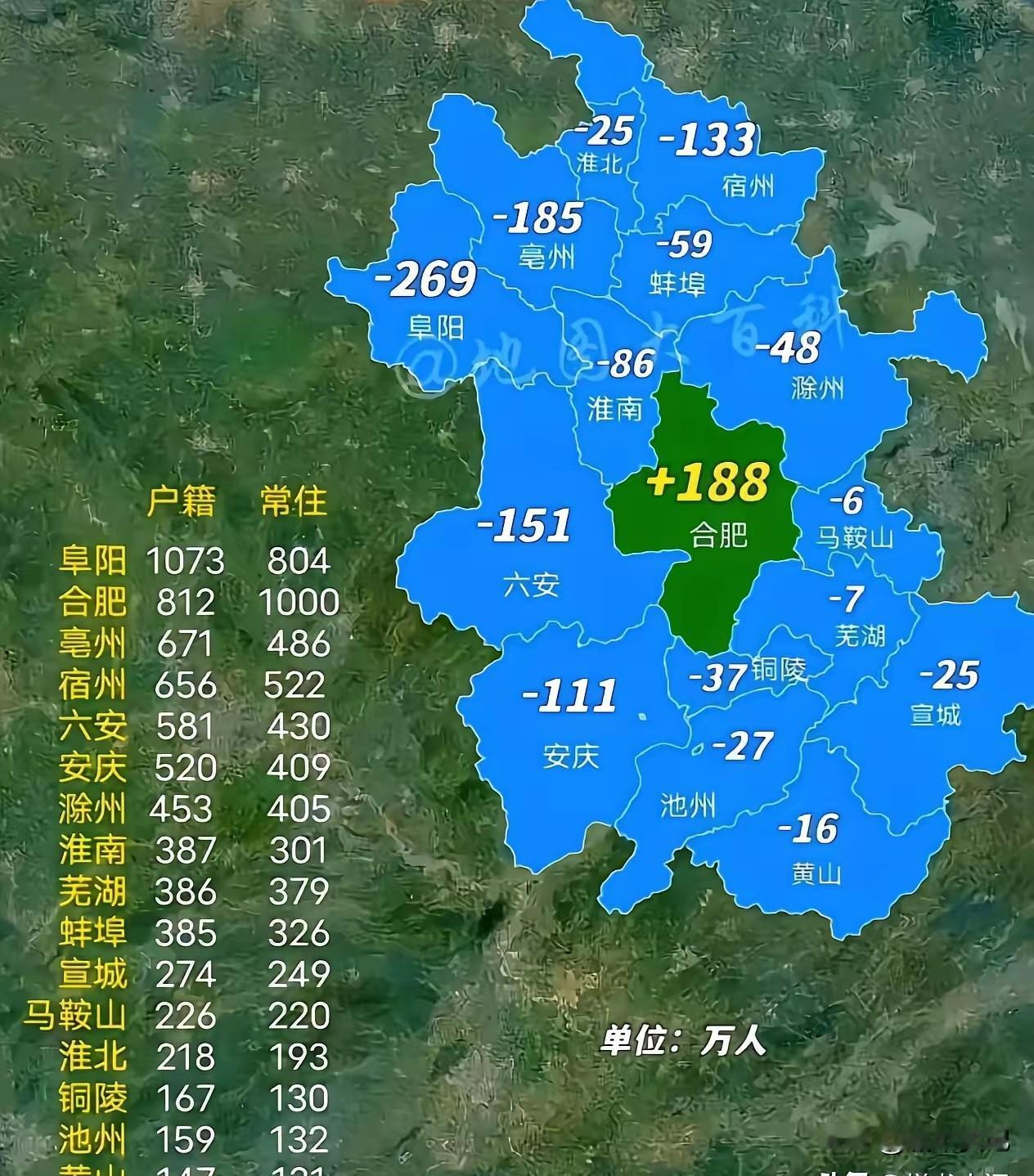

1985年,杨振宁把母亲罗孟华从合肥接到了香港。老人家得了多发性骨髓瘤,这病会让骨头像被虫蛀了一样,稍微动一下就钻心地疼。内地当时治疗条件有限,他决定带母亲去香港养和医院看病。 杨振宁在1980年代初才回国访问,时隔三十年首次踏上故土,身份特殊,言行备受关注。他之所以能顺利将母亲接出内地,既得益于他在国际上的影响力,也与国家对海外华人政策的逐步开放密切相关。 改革开放初期,中国政府高度重视与海外科学家、华侨华人的联系,尤其是像杨振宁这样在国际物理学界具有标志性地位的人物。他的每一步都不仅仅是个人行为,更在一定程度上具有象征意义。 罗孟华并非普通人家的母亲。她出身安徽书香门第,自己也是一位学识不凡的女性。她对杨振宁的成长影响极大,是那种典型的“严母”,对子女要求严格,重视教育,讲求责任。 在儿子成名之后,她一直保持低调,从不张扬。晚年病重,骨头如被虫蚀一般,一动就疼得钻心。这种病痛的折磨,换作常人早已崩溃。 罗孟华在香港接受治疗期间表现出极强的意志力,从未对儿子表示怨言。她明白儿子能为她做的已经是极限,而她自己能做的,就是配合治疗,不让儿子担心。 母子之间的情感,是不需要言语修饰的,在那年冬日的香港医院病房里,安静地流淌着。 而站在今天回望,那一年杨振宁举家奔赴香港的画面,早已超越了单纯的家庭事件。它是一个时代的缩影,是一位学者在亲情与现实之间做出的最人性化的选择。 它让我们看到了那个年代知识分子的温度,也让我们理解了改革开放初期政策的弹性与人文关怀。 更重要的是,这件事没有被过度神话化,也没有被刻意政治化,它就像一抹温柔的旧时光,静静地镶嵌在历史的长河里。 杨振宁的母亲后来病情恶化,于1986年在香港病逝。临终前她并没有留太多话语,而杨振宁也一直避免在公共场合谈及此事。或许在他心中,这段记忆太过私密,也太过沉重。 但可以肯定的是,这位带着母亲跨越千里的物理学家,在那一刻,并不是诺贝尔奖获得者,也不是清华讲席教授,只是一个普通的儿子,在尽他所能地守护母亲的最后时光。 许多年后,杨振宁在不同场合谈及亲情时,偶尔会流露出一丝难以言表的哀伤。那不是对过去的遗憾,而是对母亲深沉感情的自然流露。 在科学世界里,他习惯用逻辑与方程解构宇宙,但在人生的节点上,他选择用行动守护最基本的情感。这种温情的选择,或许比任何理论都更能打动人心。 回看这件事,不应仅只看到一个科学家对母亲的照顾,也不应只从医疗条件的角度进行评判。它更像是一个时代的注脚,是上世纪八十年代中国社会转型下,个人命运与国家发展之间微妙互动的真实写照。 将母亲从合肥接到香港,是杨振宁心中最温柔、也是最沉重的一步棋。他没能让母亲战胜病魔,但他做到了不留遗憾,这就足够了。 素材来源:杨振宁先生生平 2025-10-19 00:00·澎湃新闻