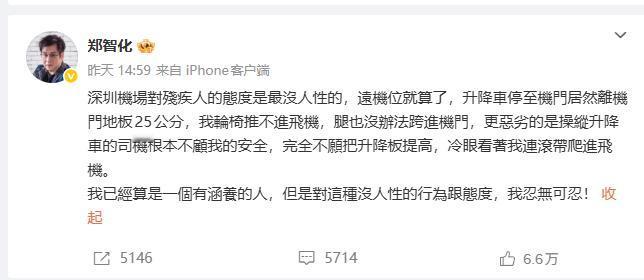

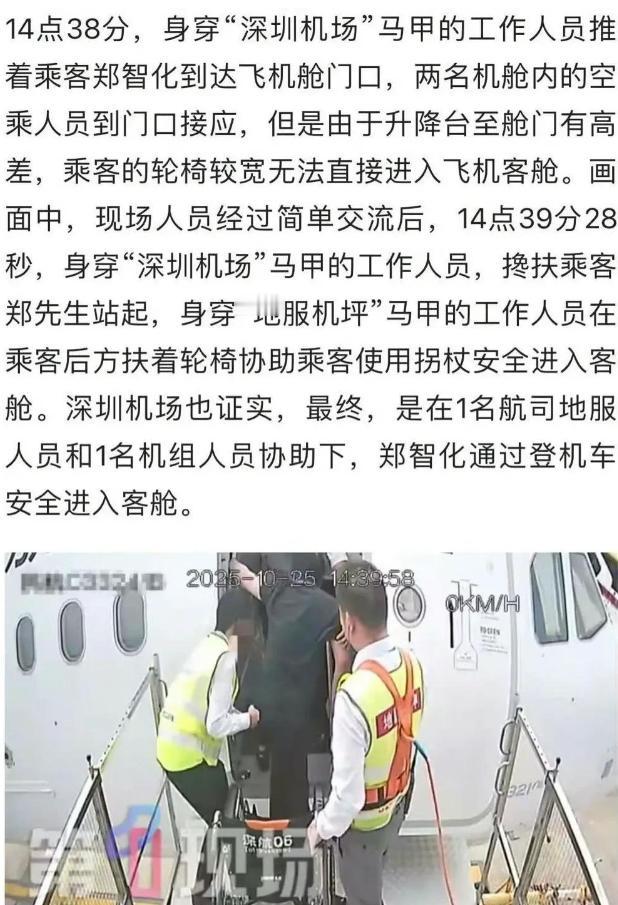

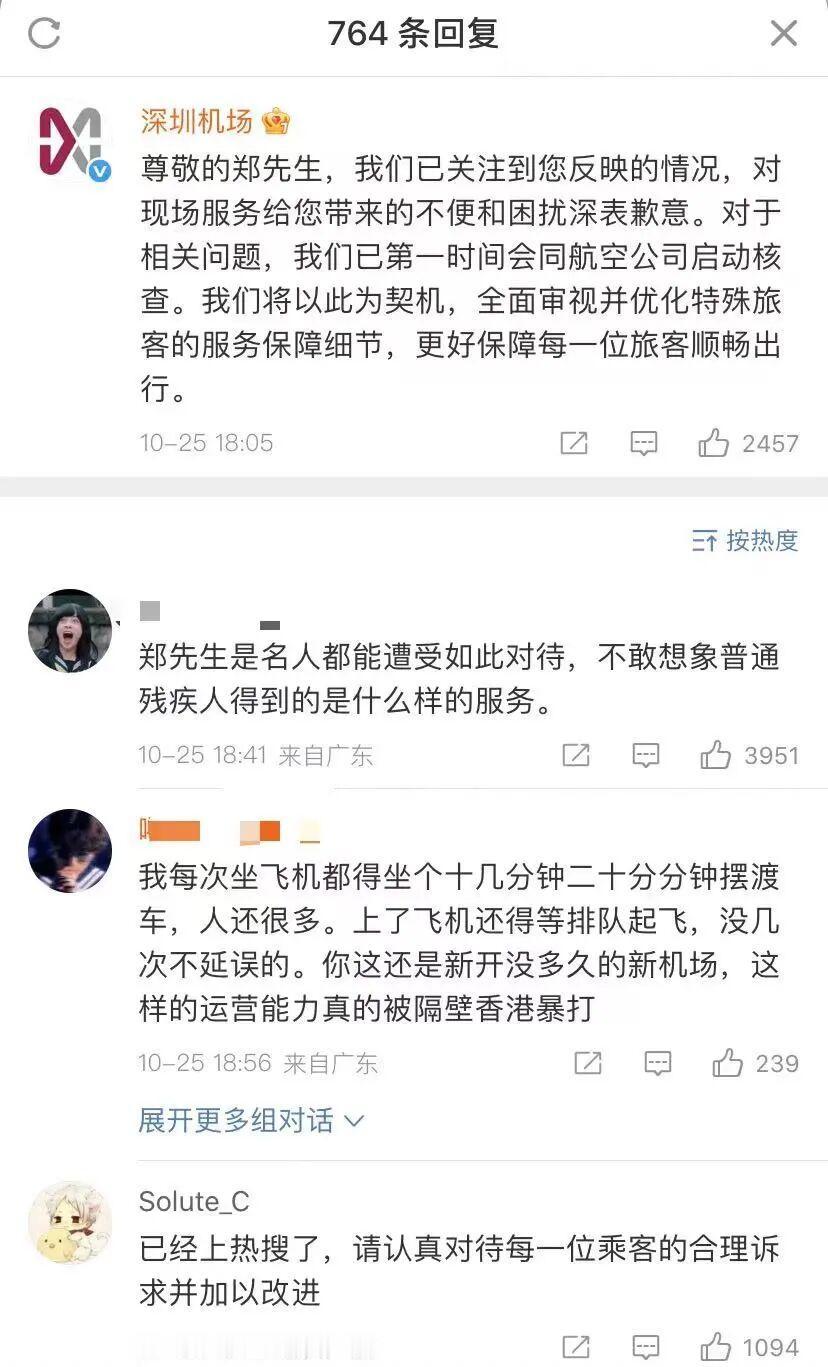

“25 厘米的落差,让我连滚带爬进机舱!”10 月 25 日下午 3 点,郑智化的一条微博瞬间点燃舆论场。这位因小儿麻痹症常年依赖轮椅的歌手,控诉深圳机场登机车与舱门存在高度差,司机冷眼旁观拒不调整,自己只能狼狈登机。《水手》里 “风雨中这点痛算什么” 的硬汉形象,与 “连滚带爬” 的狼狈形成强烈反差,不到两小时, 深圳机场无障碍服务差 话题就冲上热搜第一。 第一波舆论:全网声援,机场成众矢之的 事件初期,舆论几乎一边倒向郑智化。网友们被 “连滚带爬” 四个字刺痛,纷纷痛批深圳机场 “冷漠”“没人性”。 “残疾人出行有多难,你们根本不懂!” 一位轮椅使用者的留言获赞超 10 万,他分享自己在机场被安检反复盘问金属支架、无障碍卫生间被占用的经历,直言 “郑智化的遭遇只是冰山一角”。歌手李琛也站出来发声,透露自己曾因拐杖无法带上飞机,在机场滞留三小时,呼吁 “公共服务该给特殊群体留条路”。媒体也迅速跟进,《南方都市报》发文《25 厘米高差,丈量公共服务的温度》,直指机场 “重规范轻人性”。 深圳机场的反应堪称迅速。当天傍晚 6 点,官方就在郑智化微博下致歉,承认 “服务存在不足”;深夜 11 点,又发布详细通报,解释因近机位饱和安排远机位,按安全规范需留 20-25 厘米高差防刮碰,同时公布三项整改措施:轮椅旅客优先安排廊桥、保障人员从 1 名增到 2 名、试点坡度连接装置。但此时的舆论并未平息,网友们认为 “道歉太敷衍”,要求 “严查冷漠司机”。 第二波反转:监控曝光,“连滚带爬” 成争议焦点 10 月 26 日上午 9 点,深圳机场放出 3 分钟登机监控,舆论风向突然逆转。 视频清晰显示:郑智化坐在轮椅上抵达登机车,1 名航司地服和 1 名机组人员全程陪同。到达机舱门口后,地服先扶他站起,再搀扶着他拄拐杖跨过高差,整个过程约 1 分钟,无明显 “连滚带爬” 的狼狈场景。画面中,司机虽未调整设备,但也没有 “冷眼旁观”,而是在车旁待命。 “这和描述的完全不一样啊!” 视频一出,评论区瞬间炸锅。有网友截图标注 “全程有人搀扶,步伐平稳”,质疑郑智化 “夸大其词”;还有人翻出机场安全规范,指出 “擅自调整登机车可能导致设备刮碰飞机,司机要担责”,认为司机是按章办事。更有基层地服人员留言诉苦:“我们每天要保障几十名特殊旅客,稍有不慎就挨骂,这次真是躺着中枪”。 原本支持郑智化的网友也开始动摇。“理解出行不便的委屈,但‘连滚带爬’确实有点夸张”“工作人员全程协助了,是不是情绪上头了?” 这样的声音越来越多。 第三波发酵:多面视角碰撞,争议升级 随着讨论深入,更多细节浮出水面,舆论呈现更复杂的分化。 郑智化在 10 月 26 日凌晨回应,接受机场道歉,强调是 “司机个人恶劣行径”,而非机场整体问题,同时补充了更多过往经历:南京机场安检问他 “为啥穿带金属的鞋”,他得尴尬掀起裤腿露金属支架;新疆机场要求托运拐杖,导致他在飞机上无法起身;上海安检查支架半小时,差点误机。他坦言 “长期积压的不满爆发了”,甚至萌生退圈想法。 这一回应让部分网友重拾同情。“就算这次有协助,过往的刁难也是真的”“特殊群体对服务瑕疵更敏感,情绪激动能理解”。但反对者更加强硬,认为 “不能用过去的不满否定这次的服务”“公众人物发声要讲事实,误导舆论对基层不公平”。还有人提出更尖锐的问题:“如果不是名人,这事儿能有这么大动静?普通旅客的投诉能换来连夜整改吗?” 反转背后:25 厘米高差外的三重追问 这场 24 小时反转的风波,早已超越单一事件本身,暴露出更深层的社会议题。 追问一:规范与人情的边界在哪? 机场的 “安全规范” 与旅客的 “出行便利” 并非不可调和。有网友发现,北京首都机场针对类似问题,早已配备可调节坡度的衔接板,既符合安全要求,又能方便轮椅通行;国外机场则会让工作人员用毛毯铺垫高差,“规范是死的,人是活的”。深圳机场也承认 “服务有提升空间”,其试点的坡度连接装置,正是对 “规范与人情兼顾” 的尝试。 追问二:公众人物发声该有怎样的尺度? 郑智化的吐槽确实推动了无障碍服务的改进,这是名人效应的积极一面。但 “连滚带爬” 的表述争议,也提醒公众人物 “发声需兼顾情绪与事实”。正如评论员所言:“推动进步的前提是尊重真相,夸大其词反而会让焦点跑偏,最终损害的是真正需要帮助的群体的权益”。 追问三:普通特殊群体的困境谁来关注? 事件中最值得深思的是:郑智化能靠一条微博换来连夜整改和全网关注,而千万普通残障人士的诉求却常被忽视。中国残联数据显示,8500 万残疾人中,仅 30% 曾乘坐飞机出行,“怕麻烦”“怕被歧视” 是主要原因。有网友直言:“如果不是郑智化,25 厘米高差可能永远不会被看见,这才是最该反思的”。