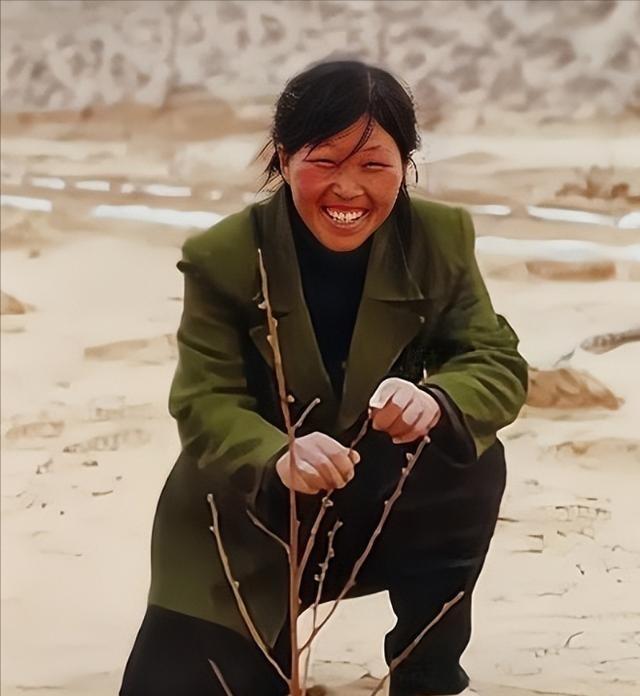

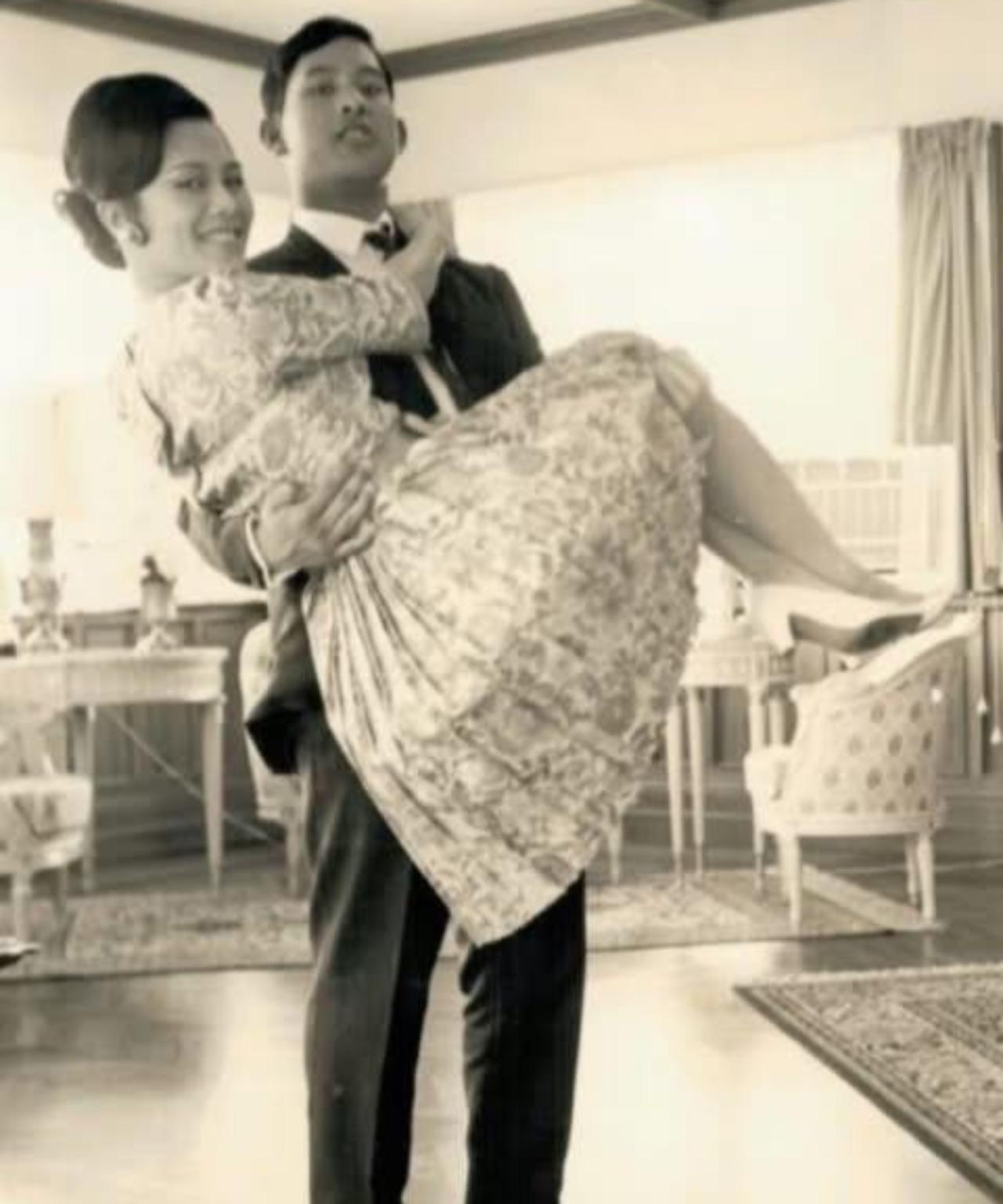

1985年,因为父亲酒后乱言,19岁的殷玉珍被强行送给居住毛乌素沙漠的白万祥,新婚之夜,白万祥早早躺在了床上,可殷玉珍却怎么也不肯休息,于是他转身查看,没想到殷玉珍的眼睛已经哭红! 殷玉珍1966年出生在陕西靖边县一个农村家庭,她是七个孩子中的老五,从小没上过学,就帮父母干活。父亲殷风军靠放羊维持生计,经常到沙漠边缘转悠,跟当地人打交道。白万祥比她大一岁,出生在内蒙古一个穷苦人家,母亲早逝,八岁时随父亲搬到毛乌素沙漠腹地井背塘村。那里是内蒙古鄂尔多斯市乌审旗南部,沙尘暴常年肆虐,生活条件极差。白万祥父亲身体弱,靠务农过日子,家里就几只羊和简陋的地窖房。殷风军放羊时常到白家歇脚,两人成了兄弟。白万祥父亲总念叨想看到儿子娶媳妇,殷风军喝多了就答应把闺女嫁过去。这事后来成了真,殷玉珍就这样被送到沙漠。 殷玉珍父亲放羊途中多次遇险,被白万祥父子救过命,两人关系近了。1985年春天,殷风军带女儿用毛驴驮到沙漠,留下她就走了。白万祥家是半埋在沙里的地窖,空间只有几平方米,弯腰才能进去。婚礼简单,村里几个人围着办了。新婚夜,白万祥先躺下,殷玉珍不肯休息,她哭得眼睛红肿。第二天早上,门被沙堵住,需要挖开才能出门。周围几十里没人影,吃的就沙蓬草籽。殷玉珍试着跑了好几次,白万祥不拦,就跟着。她在沙海里转悠,很快就迷路,只能回来。有次她数着日子过了40天,才看到个路人脚印,用盆盖上,偶尔掀开瞧瞧。 殷玉珍听到邻近牛玉琴种树的事,就拉白万祥说要试试。第一年他们用家里的羊换了600棵树苗,早起担水浇,开春只活了不到10棵。白万祥去附近工地干活,挣钱全买树苗。有一年林场扔了5万株没人要的苗子,他们用牛车拉了半个月,每天只睡两三个小时。沙漠里打井难,挖了7口才出水。夏天沙地热到70多度,鞋底都化了,脚踩上去起泡,还得接着干。饭里总混沙,咽下去一半饭一半沙。殷玉珍怀第一胎时8个月还在种树,结果早产。第二胎快生了,从沙丘滚下来,差点出大事。 树渐渐多了起来,殷玉珍在树下试种玉米,结出了棒子。后来又种桃树和樟子松,慢慢成片。1990年代他们开始修路,没机器就人工挖扛。第一条路一夜就被沙埋了,他们再挖再夯,最后弄出9公里能走车的路。陕西省治沙研究所数据显示,沙丘年移动速度从7米降到不足1米。这让周边环境变好,沙尘暴从每年30多次减到3到4次。野鸡野兔回来了,生态恢复明显。 殷玉珍和白万祥坚持了30多年,种了7万多亩沙地,杨树就200多万棵。毛乌素沙漠是中国四大沙地之一,当初黄沙漫天,现在80%都绿了,成为中国第一个快被治好的沙漠。她家果园年收入上百万,全投回治沙。儿子后来接手,继续种树。殷玉珍获过全国劳动模范称号,故事传开,外国人来采访,她掰手指算账,说挣多少投多少。她的经历成了治沙典型,影响了不少人。 毛乌素沙地位于陕西和内蒙古交界,面积大,治理难。殷玉珍从被迫嫁到沙漠,到主动治沙,这转变靠实际行动。起初生活苦,住地窖,吃沙饭,跑不掉,只能面对。种树不是一时兴起,第一年失败多,但他们不放弃。白万祥支持媳妇,去外头挣钱买苗。打井浇水是基础,夏天热冬天冷,坚持下来不容易。修路后,交通好了,树苗运进方便,果实卖出也容易。这一步步积累,让沙漠变绿洲。 殷玉珍没文化,但学着种树技术,从杨树到果树,品种多了。治沙不光种树,还得护林,防沙移动。研究所记录显示,她的林带有效减缓沙丘推进。生态改善后,动物回来,空气好转,当地人受益。果园收入稳定,又循环投入,形成了良性循环。儿子参与,让事业延续。她的故事真实,靠双手改变环境,不是空谈。 从1985年结婚,到后来治沙成功,殷玉珍用了实际努力。父亲酒后许婚,导致她进沙漠,这事没法回避。但她没怨天尤人,转而改造家园。白万祥老实,跟着干活,没多话。两人合作,治了4万多亩沙地,数字来自官方记录。全国劳模奖是认可,激励更多人参与治沙。中国沙漠治理有进展,毛乌素是例子。