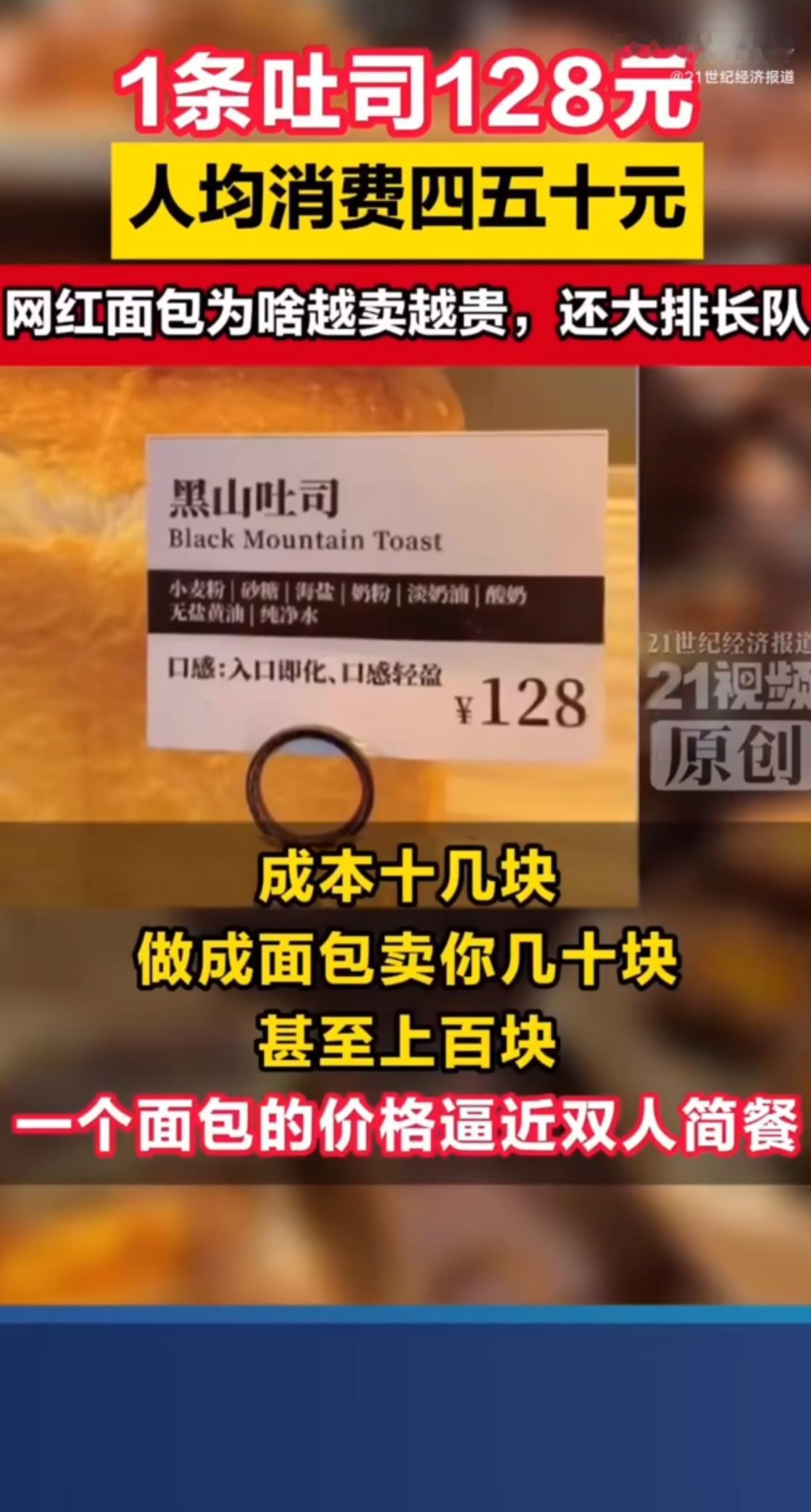

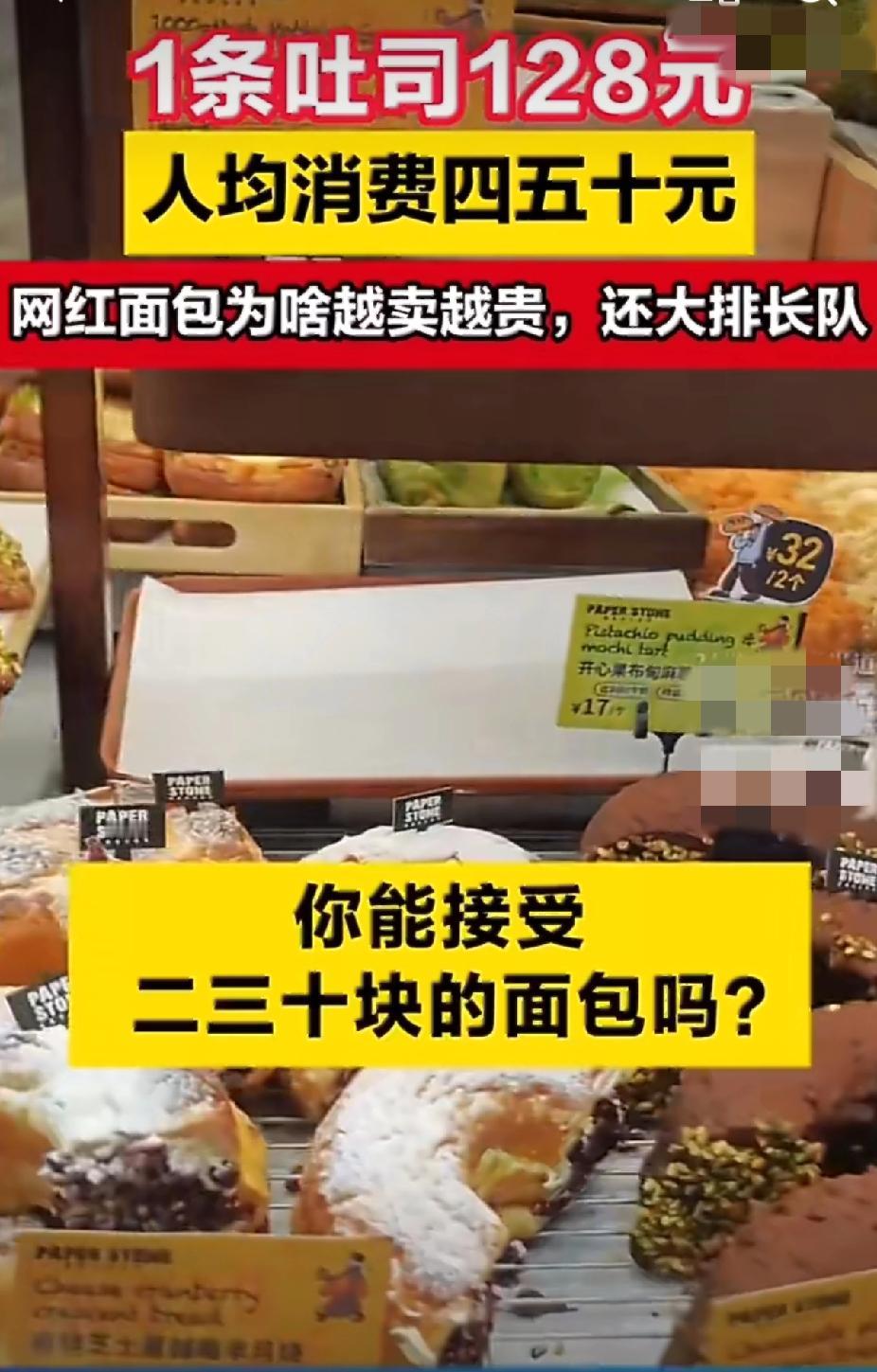

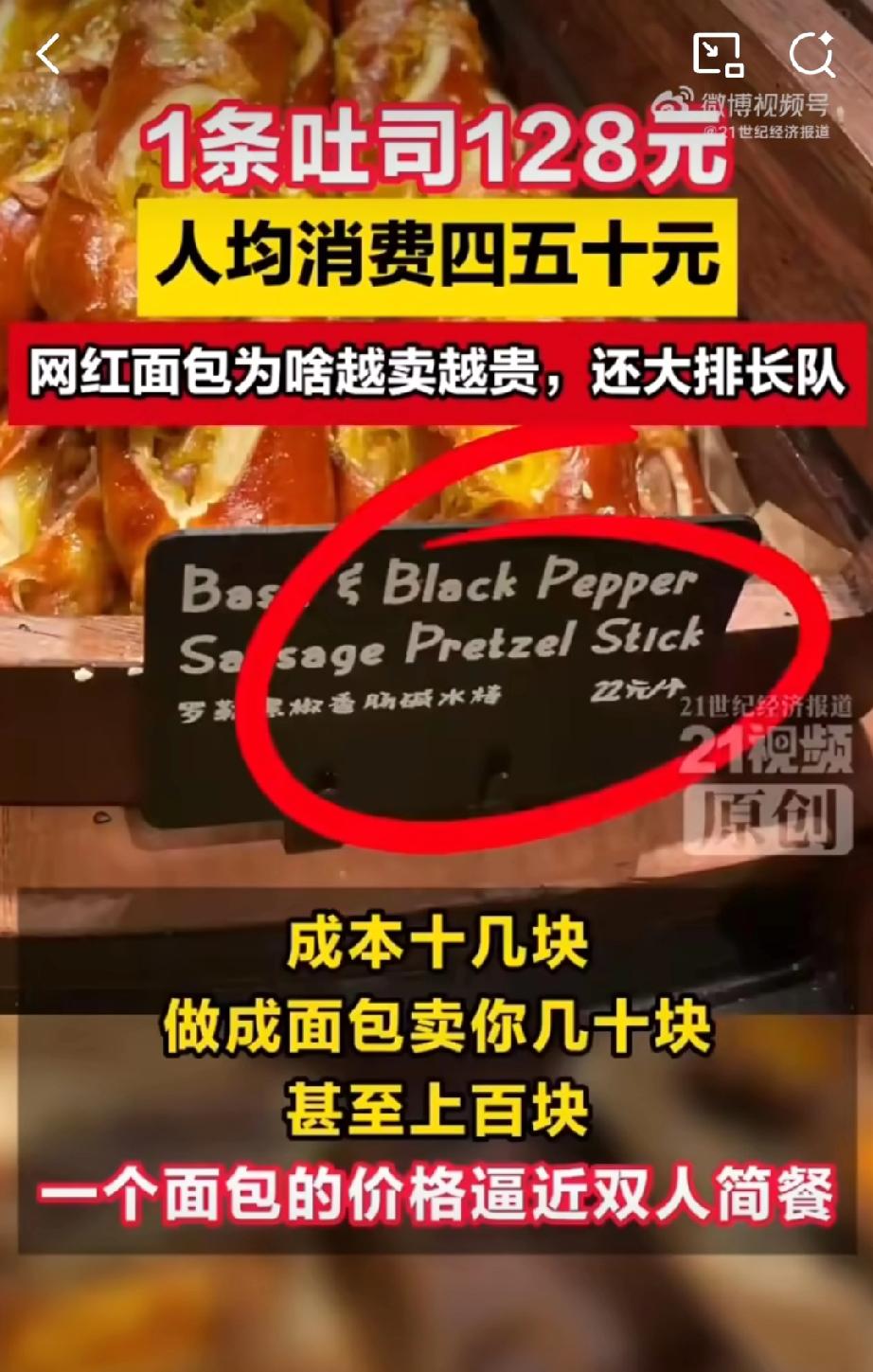

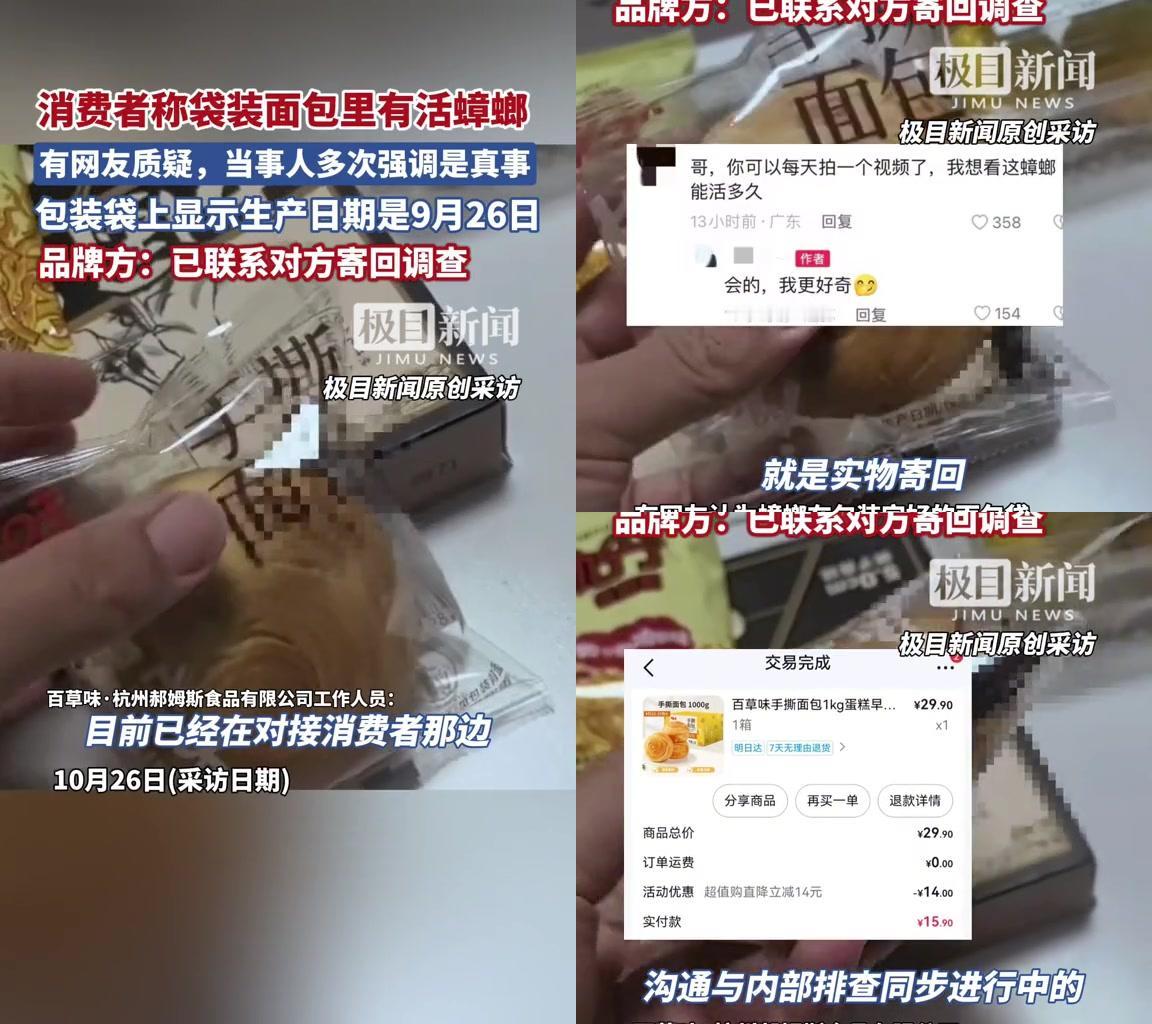

看到这条新闻时,我有点恍惚——现在面包店门口排起的长龙,居然是为了抢购35元一个的面包。更让人惊讶的是,有些年轻人甚至愿意排队五小时,就为了买一个网红面包。 这让我想起十年前,街角面包店里3块钱的肉松面包、5块钱的奶油面包还随处可见。如今,面包却悄悄从“平价饱腹品”变成了需要慎重考虑的“轻奢品”。不仅35元一个的面包成了常态,北京某网红店甚至推出了128元的“黑山吐司”,还有上海一家店的生吐司原价98元,被黄牛炒到300元一条。 说实话,每次路过这些排长队的面包店,我都在想——这真的只是为了吃个面包吗? 仔细观察,这些贵价面包背后有着精妙的营销逻辑。它们通过使用“法国AOP黄油”、“日本宇治抹茶”等进口原料来体现稀缺性,用“欧坦得”、“恰巴塔”这些让人半懂不懂的名字营造高级感,再通过限量发售制造饥饿营销,让消费者产生“不买就没了”的紧迫感。 但最核心的,也许是这些面包已经超越了食物本身,成了年轻人眼中的“社交货币”。你有没有发现,现在年轻人买到网红面包后的第一件事,不是开吃,而是先找角度拍照打卡?那个印着醒目logo的包装袋、店里精致的装修,都成了发朋友圈的绝佳素材。面包带来的不再只是味觉享受,更是一种可以展示的生活方式。 从某种程度上说,我们购买的已经不只是面包,更是一种情绪价值——是那种“我跟上了潮流”的满足感,是朋友圈收获点赞的快乐,也是忙碌生活中对自己的一点犒劳。有报告显示,Z世代的“体验消费”占比在三年内提升了12个百分点,他们为“日式生吐司”、“法国AOP黄油”这些标签支付的不仅是食材成本,更是一种阶层认同的入场券。 然而,当我们为这些高价面包买单时,也许该冷静想想——我真的需要这个面包吗?据烘焙行业专业人士透露,一个450克牛奶吐司面包的成本大约在10元到16元之间。而另一方面,美团数据显示,我国烘焙门店平均存活时长只有32个月,高达58%的门店在2年内就会倒闭。这个数据本身就在提醒我们,单靠营销炒作的繁荣,终究难以持续。 其实,选择35元的面包还是15元的猪脚饭本身并没有对错,这只是不同生活方式的选择。重要的是,我们的每一次消费都应该是清醒而自主的——知道自己为什么买单,不为虚荣和跟风所困。 下次当你再看到那些排队买网红面包的年轻人,不必急着批评。或许他们追求的,不只是面包的香味,更是那种让生活变得有仪式感的小确幸。毕竟,在这个压力重重的时代,能让自己开心一下,有时候看起来“不划算”的消费,其实也挺划算的,你说呢? 你买过这些贵价网红面包吗?欢迎在评论区分享你的体验和看法。 (案例来源:21世纪经济报道)