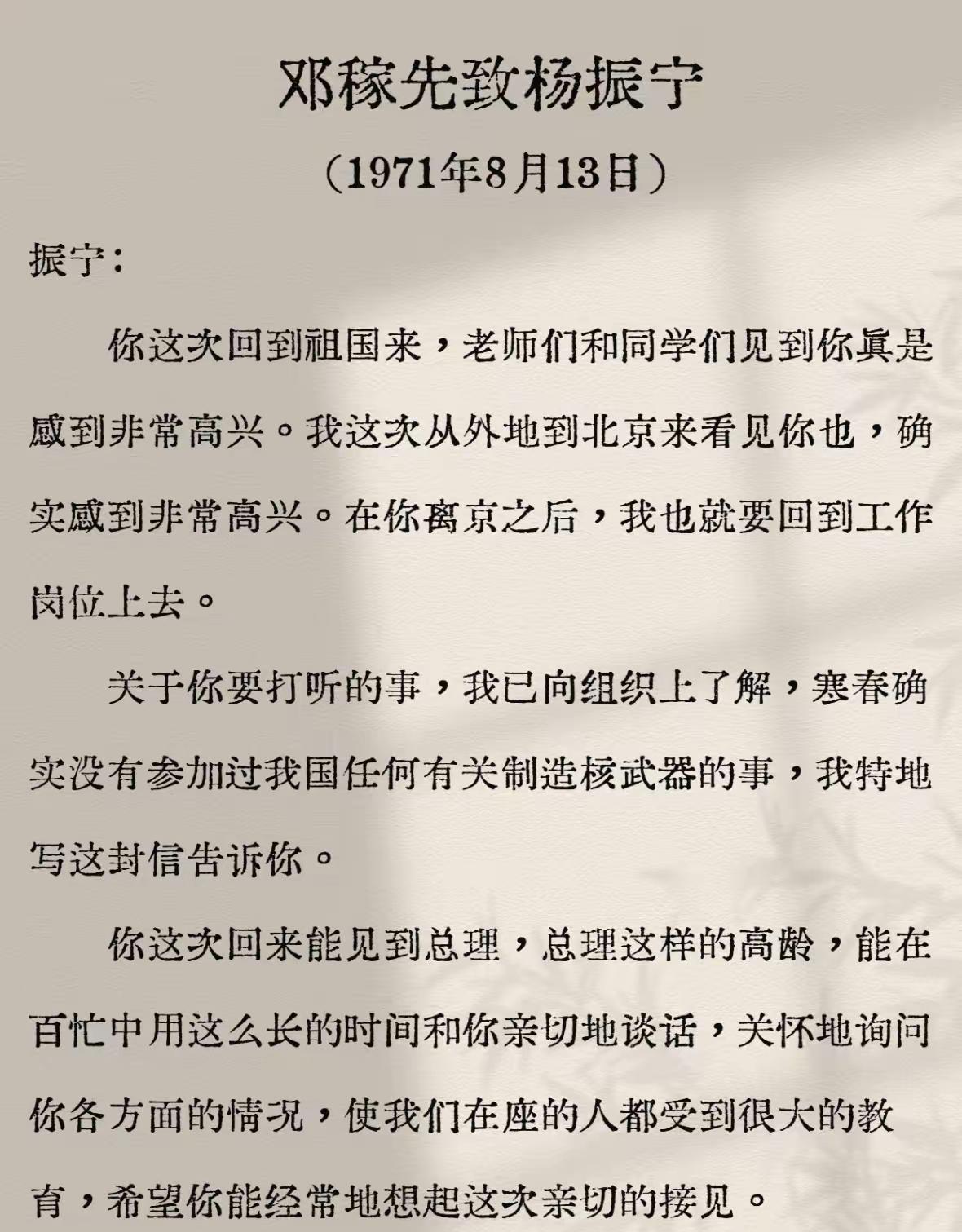

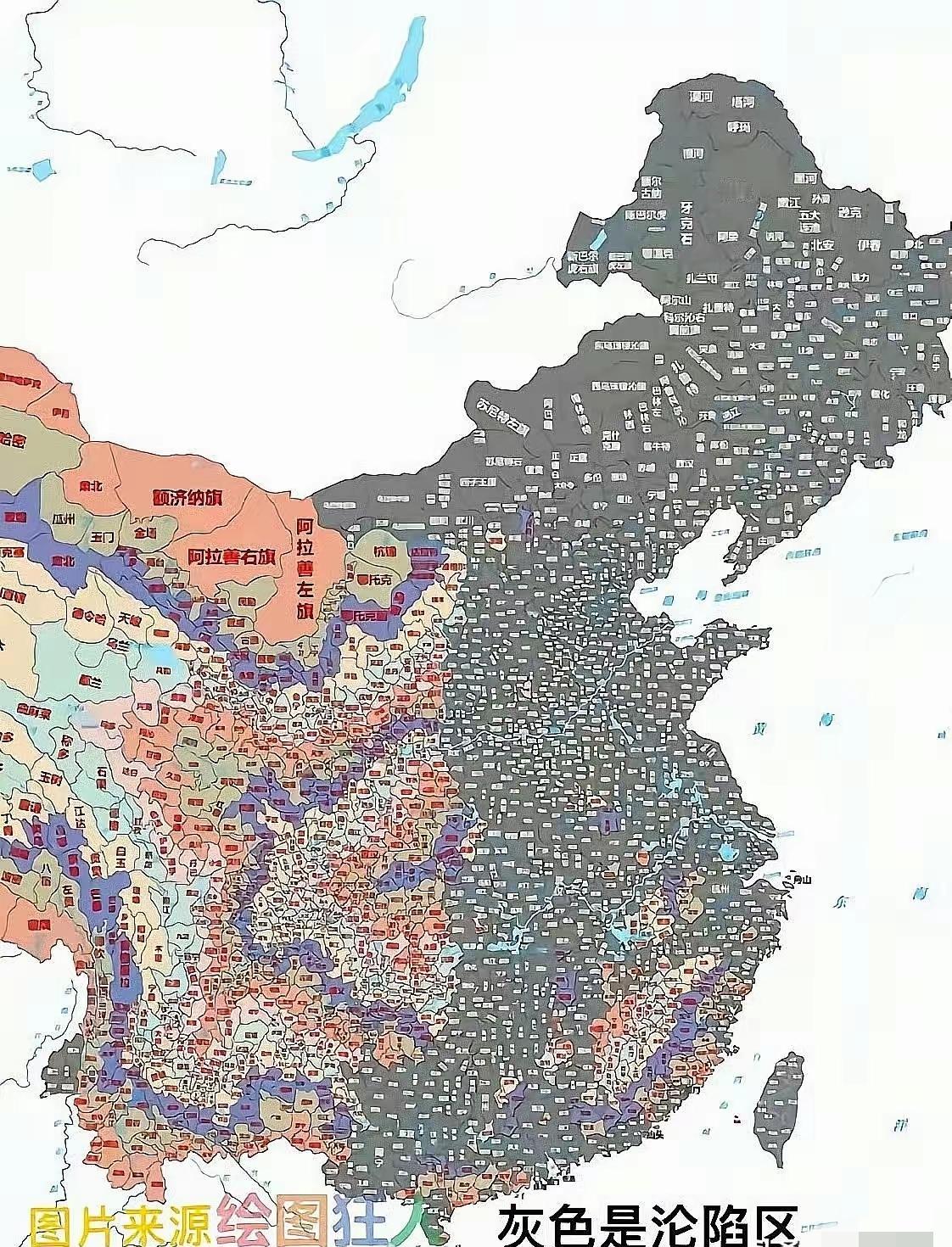

1986年,弥留之际的邓稼先向中央提出一份建议书,指出世界上的核弹理论水平接近极限,接下来重点可能不在大型核武器身上!当时的他身患重病,为了让国家不再落后于人,他还是联合于敏向中央表达了自己的看法。 1986年的北京301医院,一份建议书的诞生,本身就像一幕戏剧,主角是一位连坐起来都需要靠橡皮圈支撑的科学家。 这份文件不是在舒适的书房写就的,而是从生命燃烧的余烬中迸发出的最后火花,字里行间,是用剧痛作墨,以国家未来为卷。 这份谏言,每一个字都浸透着血肉的代价。1985 年,医疗检查确诊邓稼先罹患恶性直肠癌,且癌细胞已转移到七处淋巴结。在南楼五病房里,化疗的反应让他食欲全无,药物的副作用逼出大量虚汗,彻夜难眠。 这种痛苦的根源,早就埋在了戈壁滩的风沙里。长年累月的辐射侵蚀,尤其是一次核试验事故中,他奋不顾身闯入高辐射区,亲手埋下了这致命的病根。 病床上的煎熬,不过是他隐姓埋名二十八年来所有牺牲的一个缩影。这种痛,也混杂着1964年原子弹首爆成功,自己却没能赶上见母亲最后一面的悔恨。正是在这具被病魔与往事撕扯的身体里,淬炼出了钢铁般的意志,让他能把所有苦痛,都化为对国家最后的守护。 邓稼先在病床上真正焦灼的,是一盘关乎国家命运的国际大棋。他看得太清楚了,世界核力量的牌桌,规则马上就要变了。相较于美苏开展的成百上千次核试验,中国核试验仅三十余次。如此对比之下,中国在这方面的积累着实显得单薄,家底之薄可见一斑。 他敏锐地预判,核大国们在技术接近天花板后,很可能会马上推动《全面禁止核试验条约》,把后来者的路彻底堵死。这等于给中国的发展强行画上句号。 一旦条约生效,中国将被卡在一个非常尴尬的技术水平。所以,那份他颤抖着亲笔修改的建议书,核心就是一个字:“抢”。抢在窗口关闭前,放弃对大当量的追求,全力攻克核弹头小型化和实战化,同时,必须马上布局计算机模拟技术。这已经不是简单的技术升级,而是预判了游戏规则后的一次战略冲锋。 这份建议书最终被中央采纳,中国核武研发开启了最后十年的极限冲刺。时光流转,历史的车轮滚滚向前,一切恰如邓稼先所预见的那般。 二十世纪九十年代中期,国际禁试条约如影随形般,真真切切地降临于世。而此时,中国已经完成了那惊险的“最后一跃”,掌握了可靠的核反击能力,他的远见得到了最好的印证。 时光拉回到1950年,那个被称为“娃娃博士”的26岁青年,带着给父亲的尼龙袜和满脑子的原子核知识回到了一穷二白的祖国。 从那天起,无论是1958年接受“大炮仗”任务时的决绝,还是此后二十八年的人间蒸发,他的人生就只有一个信念:中国人的事,必须靠自己的手来办,绝不能受制于人。 他最终留下的遗产,不是财富,就是那些演算手稿和这份最后的建议书。它成了邓稼先从归国初心到生命终点的一道遗命,跨越了生死,为后来的中国,铺下了一块无比坚实的强国基石。 信源:中国科学家博物馆——邓稼先的最后建议与中国核实验的辉煌终章