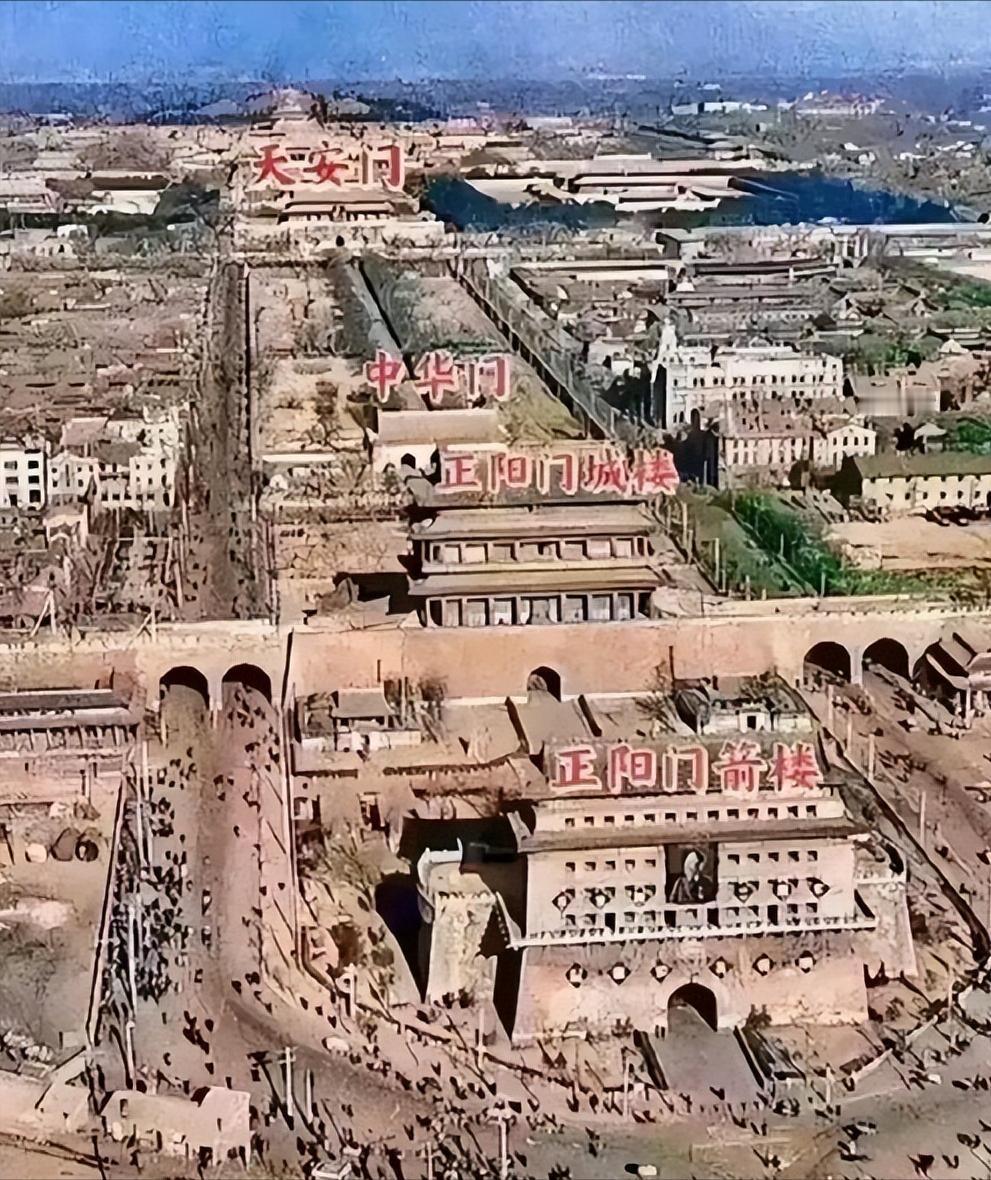

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门...... 新中国成立后,北京成为全国的首都,国家百废待兴。 那会儿北京的交通跟现在根本没法比,很多路都绕不过那些城墙和城门。 1950年代,人口猛增,城市扩张,开车、骑车、自行车、马车全都挤在老城那几条窄路上,确实太堵了。 很多政府部门和学者就开始琢磨,是不是该把城墙拆了,把路修宽,让城市更好地发展。 郭沫若当时是著名的文化人,也是国家重要领导之一,他的想法很简单直接:城墙留着是历史没错,但发展才是硬道理。 毕竟首都要带头搞现代化,怎么能被这“老墙”给耽误了? 但不是所有人都这么想。梁思成和林徽因,这对在我国建筑学界非常有分量的夫妻俩,他们就站出来反对。 他们觉得,北京城墙不是简单的砖石,而是几百年历史和文化的见证。 梁思成甚至亲自写方案,建议把新城区建在老城外,保留老城墙,让新老北京和谐共处。 他们还举了国际例子,像巴黎、伦敦这些大城市,老城墙和现代都市也能相安无事。 而且,他俩很实际地分析过:哪怕不拆城墙,北京一样能发展,没必要“一刀切”。 不过现实挺无奈。 那时交通问题已经压得城市喘不过气,很多人觉得再犹豫就真耽误大事了。 1950年代初,几次重要的城市规划会议上,郭沫若反复强调,拆墙才能解发展燃眉之急。 有人说他拍桌子拍得很响,态度特别坚决。 政府最终还是采纳了主张拆除的意见。 1957年以后,拆城墙的工作就开始全面推开,持续了好几年。 到1960年代初,老北京城墙和城门几乎全都拆得差不多了。 梁思成和林徽因虽然一直坚持反对,但终究没能改变结果。 拆了城墙之后,北京的城市面貌确实发生了很大变化。 道路变宽了,广场也大了,城市发展速度明显加快。 天安门广场成了全国人民向往的地方。 那时候人们对效率和速度的追求特别强,觉得只要能让首都变得更现代,牺牲点历史遗迹也无所谓。 可时间一长,越来越多的人回头看,才觉得当初拆城墙是不是太绝了点。 毕竟,历史文物这东西,一旦没了就真的回不来了。 这几十年来,随着社会的进步,大家对历史文化保护的认识越来越深。 现在全国各地都在重视文物保护,很多老建筑、老街巷都成了“抢救对象”。 北京虽然失去了大部分城墙,但保留下来的角楼、鼓楼、什刹海等地,也成了城市记忆的重要载体。 2020年代以来,北京出台了不少历史文化名城保护政策,就是希望在现代化进程中,把更多的历史元素留住。 今天的北京,早已成为国际大都市。 虽然城墙已不复存在,但这座城市依然在不断努力,把历史文化和现代生活融合在一起。 城市发展和遗产保护的平衡问题,还会一直存在。 未来会有什么新做法,现在还不好说,但不断总结经验教训,才是走得更远的关键。 回头再看当年的争论,梁思成和林徽因的远见,确实让人佩服。 北京的故事,也给全国很多城市提了个醒:发展不能忘了根,保护也要跟上时代的步伐。 参考:北京最后一段明城墙是如何保留的?全城市民总动员做了这件事!——北京日报