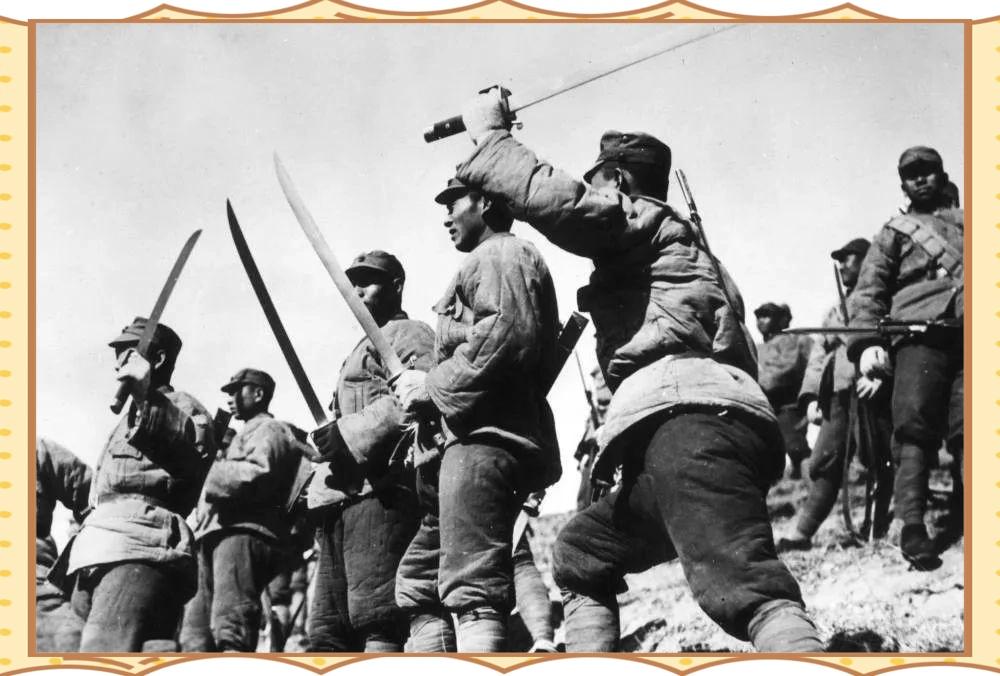

30人硬撼1000多名“白刃战之王”:这场刺刀战,志愿军凭啥改写规则? 1010名二战老兵组成的“白刃战之王”,竟拿不下30多个浑身是伤的志愿军?当澳大利亚皇家团第3营举着刺刀冲向山脊线时,他们绝不会想到,这场悬殊对决会彻底撕碎自己的神话。更没人预料到,此战之后,“联合国军”再没人敢主动和志愿军拼刺刀。 故事得从1950年的朝鲜战场说起。这一年10月,澳军第3营刚在元山登陆战里打出“威名”。面对朝鲜人民军239团,他们凭着二战积累的拼刺经验,刺死270人、俘虏200多人,自己仅7人受伤。消息传开,这支澳军成了联军里的“白刃战标杆”,不少士兵腰杆都挺得更直,觉得在刺刀见红的战场上,没人是他们的对手。 可他们不知道,真正的对手正在清川江大桥东侧的山脊线上等着。11月的朝鲜已经飘起冷雪,志愿军39军117师350团1连的战士们,刚和英军、美军榴弹炮营鏖战了大半天。炮弹炸碎了山脊的冻土,子弹打光了好几轮,全连能握起刺刀的只剩30多人。每个人的棉衣上都沾着血和泥,有的手臂被弹片划伤,有的腿上还留着枪伤,但没人往后退。他们得守住这里,为大部队转移争取时间。 下午的阳光透过硝烟,照在澳军第3营士兵的钢盔上。1010人排成密集的冲锋阵型,刺刀在雪地里闪着冷光,一步步朝山脊线逼近。他们听说对面只剩30多个“残兵”,不少人脸上带着不屑,觉得这就是一场“轻松的清扫战”。毕竟连朝鲜人民军都挡不住他们的刺刀,这些志愿军又能撑多久? 可当双方距离缩短到几十米,志愿军战士们突然吹响了冲锋号。没有犹豫,没有退缩,30多人分成几个小组,像尖刀一样扎进澳军的阵型里。澳军习惯“一对一”的拼刺套路,讲究动作规范、力量对抗,志愿军的拼刺却全是从实战里练出来的“狠招”。他们不硬拼力气,专瞅对手的破绽,刺刀直戳要害;遇到多个敌人包围,就背靠背互相掩护,用最快速度解决眼前的威胁。 有个叫王二柱的战士,腿上中了一枪只能单膝跪地。当两名澳军士兵同时朝他扑来时,他左手抓住其中一人的枪管,右手刺刀直接捅进对方小腹;还有班长李建国,肩膀被刺刀划开一道口子,鲜血直流,他却不管不顾,反手就把刺刀送进另一名澳军的胸膛。雪地里,枪声停了,只剩下刺刀碰撞的“叮叮当当”声,还有士兵们的嘶吼声。 澳军彻底懵了。他们从没见过这样的对手,明明人数少得可怜,却比任何一支军队都敢打、都能打。那些志愿军战士好像不知道疼,也不知道怕,眼里只有敌人的刺刀和自己要守护的阵地。原本密集的澳军阵型被志愿军冲得七零八落,有的士兵开始往后退,有的甚至扔下刺刀想跑。 等战斗结束,雪地里躺满了澳军的尸体和伤员。统计结果出来,澳军被刺死12人、刺伤60多人,志愿军牺牲的只有10人左右。30人对1010人,这样的伤亡比彻底打垮了澳军的傲气。他们嘴里的“白刃战之王”称号,在这场山脊线上的战斗里碎得彻彻底底。 后来有人问幸存的澳军士兵,当时最怕的是什么?有个老兵沉默了很久说:“最怕看到他们的眼睛,明明已经那么累、那么伤,可眼里的光比我们的刺刀还亮。” 这场上扬五里的刺刀战,不止是一场以少胜多的胜利,更改变了朝鲜战场的“拼刺规则”。在此之前,联军总觉得凭着装备和经验,能在白刃战里占尽优势;此战之后,“志愿军拼刺刀”成了他们心里的阴影,再也没人敢主动发起白刃冲锋。他们终于明白,志愿军的刺刀里藏着的不只是勇气,还有守护家国的信念。这种信念,比任何装备、任何经验都更有力量。