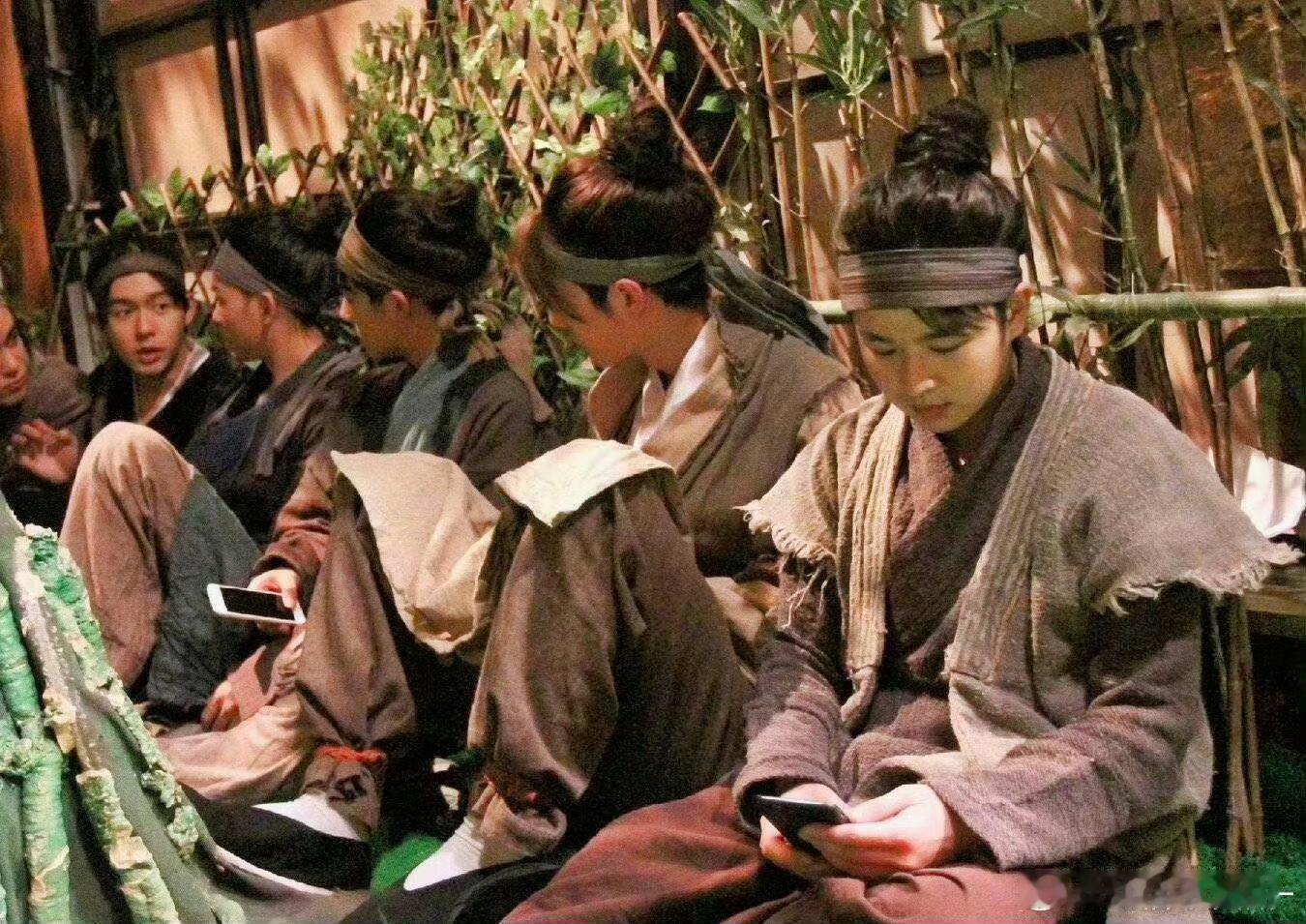

“妈,我查个学习资料”“老师让用手机提交作业”,当孩子捧着手机说出这些理由时,不少家长都陷入过两难——阻止怕耽误学习,放任又担心孩子偷偷刷视频、玩游戏。如今,手机已成为学习的辅助工具,但“以学为名”的手机依赖,正悄悄偷走孩子的专注力与时间,家长的引导之道,关键在“疏”不在“堵”。 比起直接没收手机的“硬对抗”,先建立“透明化使用规则”更有效。可以和孩子一起制定《手机学习公约》,明确使用场景与时长:比如规定只有完成书面作业后才能用手机查资料,每次使用前告知家长用途,且需在客厅等公共区域操作,避免独自待在房间“暗箱操作”。有位家长的做法很巧妙,她在手机上设置了“学习模式”,开启后仅能使用词典、作业提交等学习类APP,娱乐软件自动隐藏,既满足了孩子的学习需求,也减少了分心可能。 家长更要学会“观察细节”,识破看似合理的“学习借口”。如果孩子说“查单词”却对着屏幕笑出声,或“提交作业”却频繁切换界面,别急着指责,不妨温和地问一句:“需要妈妈帮你一起查吗?” 这种“介入式关心”既能打破孩子的侥幸心理,也能避免引发对抗。同时,要关注孩子的学习习惯——若孩子总依赖手机查答案、搜解题思路,反而会削弱独立思考能力,这时可以和孩子约定:遇到难题先标注,完成所有作业后集中请教或使用手机查询,培养“先思考、后求助”的习惯。 此外,用“替代方案”转移孩子对手机的依赖,比单纯禁止更管用。比如孩子需要查阅生字词时,递上一本纸质词典;老师布置线上阅读任务时,若内容允许,可打印出来让孩子阅读。周末还可以带孩子体验“无手机学习”:一起去图书馆查文献、用实体实验器材完成科学作业,让孩子明白“学习工具不止手机一种”。当家长用行动传递“学习本身比工具更重要”的理念,孩子也会逐渐减少对手机的过度依赖。 孩子以学习为由用手机,本质上是成长中对“自主”与“便利”的追求,家长的责任不是切断这种需求,而是帮孩子建立“工具为我所用”的意识。少一点怀疑与指责,多一点规则与引导,才能让手机真正成为孩子学习的“助力”,而非“阻力”。 由于我无法直接在文章中插入图片,为你描述一张适配的相片场景:画面主体是客厅的书桌,左侧放着摊开的课本与纸质笔记本,中间是一部处于“学习模式”的手机(屏幕显示词典APP界面),右侧有一杯温水,桌角贴着一张手写的《手机使用公约》,背景中能看到家长正坐在不远处的沙发上看书,整体氛围温馨且有秩序。 需要我帮你把这张相片的场景描述转化为更具体的图片需求说明,方便你寻找或制作对应的图片吗?