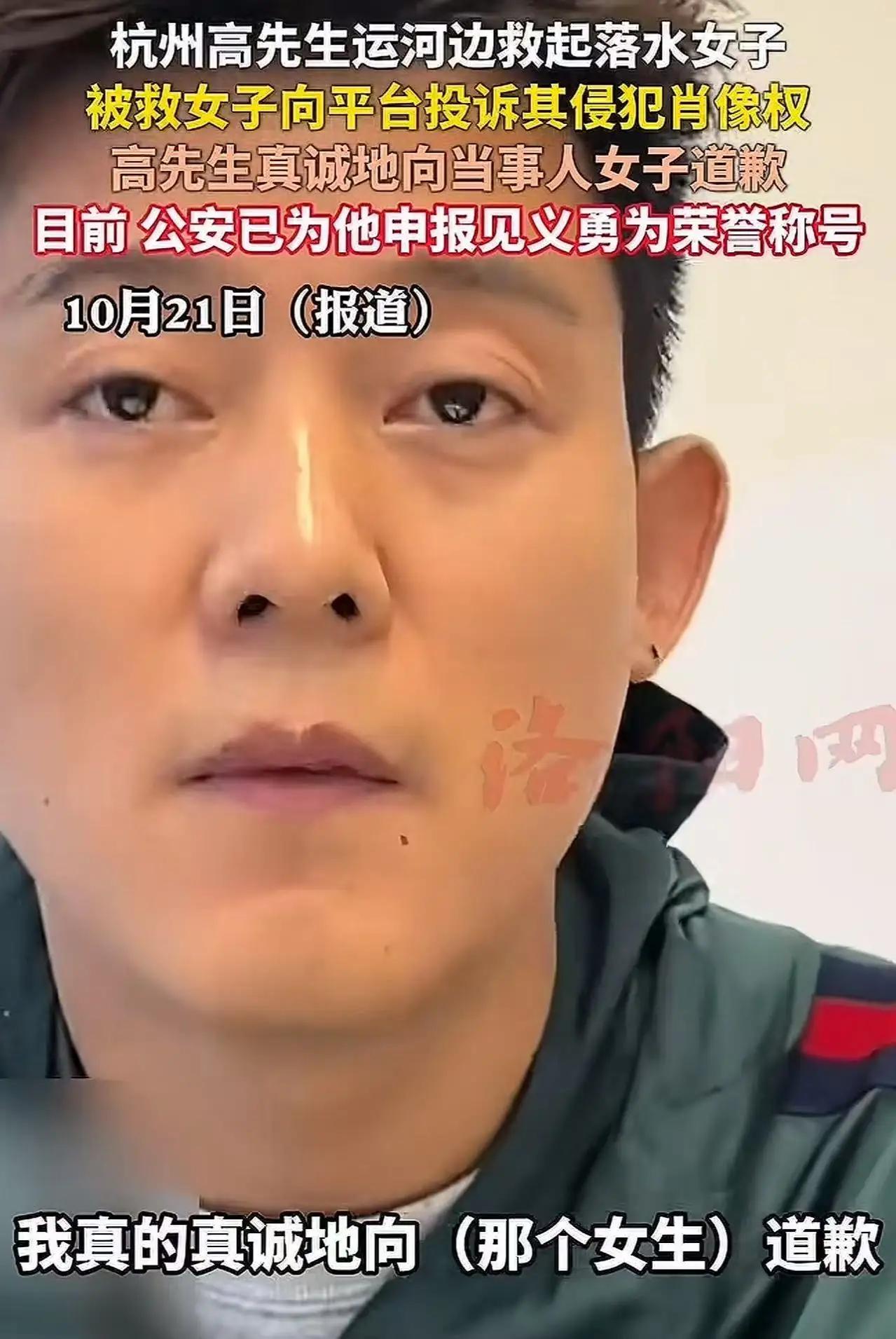

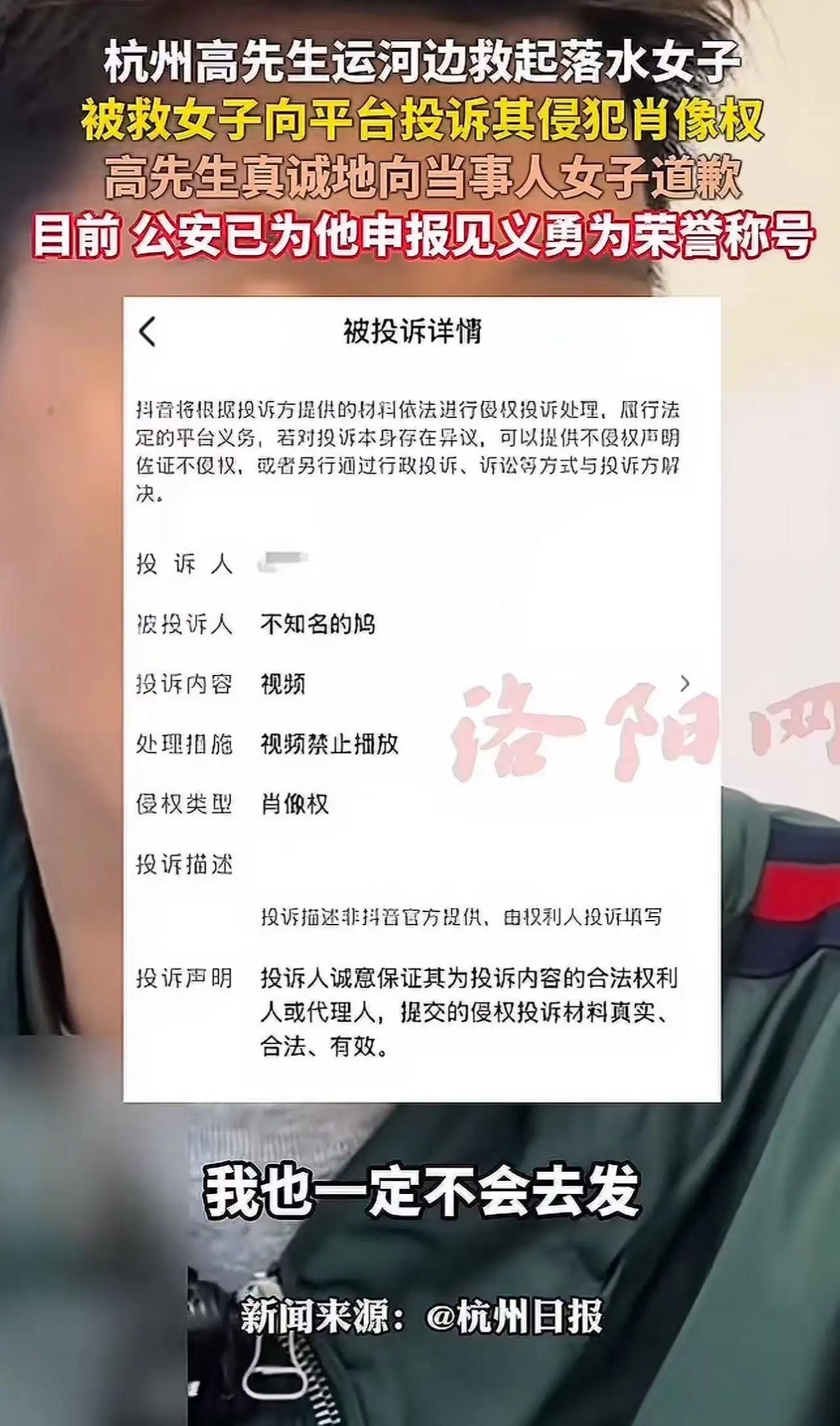

杭州运河救人英雄反遭举报!女子获救后竟因肖像权逼恩人道歉,全网炸锅:你的命不如一张脸重要? (来源:综合浙江日报、搜狐新闻、当事人社交平台账号) 深夜的杭州运河边,寒风刺骨,一声呼救划破寂静。一名女子在水中挣扎,河水裹挟着深秋的凉意,几乎要将她吞没。路过的市民高先生没有丝毫犹豫,甩掉外套纵身跃入河中。河底碎石嶙峋,他的脚底被划开一道道血口,冰冷的河水浸透衣衫,却未能阻挡他救人的决心。最终,女子被成功救上岸,而高先生默默忍着疼痛,凌晨去医院打了破伤风,还弄丢了价值八百多元的耳机。 这本该是一个温暖的故事,却因一段视频彻底反转。高先生将路人拍摄的救人片段稍作剪辑后发到网上,本想记录这份善意,却意外引爆一场舆论风暴。被救女子以“侵犯肖像权”为由举报视频,平台迅速下架内容。高先生懵了:“我连她长什么样都没拍清,只是想传递正能量啊!”无奈之下,他给视频中女子的面部打上更厚的码,配文“未侵犯肖像权,仅传播正能量”,却仍被要求公开道歉。 网友的怒火瞬间被点燃。“救人时怎么不想着肖像权?要不是高先生,你连争权利的机会都没有!”“这哪是维权,分明是忘恩负义!”也有人冷静分析:法律保护肖像权没错,但当救命之恩遇上隐私争议,是否该多一分宽容?高先生的视频未营利、未丑化,甚至主动模糊面容,法律上未必构成侵权,但女子的举报行为却像一盆冷水,浇透了善良者的心。 更讽刺的是,高先生的损失至今无人问津。鲜血直流的伤口、深夜就医的奔波、丢失的财物——这些被女子忽略的“代价”,恰恰是善意的具象化。法律若只机械地保护一方权利,而忽视施救者的付出,何尝不是一种不公?当见义勇为需要承担被反咬的风险,谁还敢在危急时刻挺身而出? 这场闹剧背后,是人情与规则的激烈碰撞。女子维权本身无可指摘,但方式却将感恩碾得粉碎。她本可以私信高先生,温和表达不适,而非用举报逼迫恩人低头。当法律成为冷漠的盾牌,而非温情的桥梁,社会信任的裂缝便会越撕越大。正如网友调侃:“以后救人前先签肖像权协议?”若真如此,人性的温度还剩几分? 从道德层面看,感恩是善意的回响,而非讨价还价的筹码。中华民族历来推崇“滴水之恩,涌泉相报”,而被救女子的行为却像一场精准的“权利清算”。她维护了肖像权,却弄丢了更珍贵的东西——对生命的敬畏、对他人的体谅。若连救命之恩都能被轻易量化成法律纠纷,社会的道德底色将不可避免地褪色。 事件的发酵已超越个案,成为一面照妖镜。它照见部分人对权利的过度敏感,以及对义务的刻意逃避。高先生的遭遇并非孤例:扶老人反被讹、捐钱反被嫌少……当善意一次次被质疑,勇敢者只会愈发沉默。运河的水再冷,也比不过人心的寒;法律的条款再细,也丈量不出道德的深浅。 我们不禁要问:当规则与人情冲突时,究竟该如何权衡?法律应当保护每一个人,但绝不能变成刺向善意的刀。或许,真正的解决之道在于“将心比心”。被救者若能多想一分恩情的重量,施救者若能多虑一分别人的隐私,这场风波本可化为双赢的佳话。 如今,高先生的视频仍静静躺在账号里,打码的画面像一块道德伤疤。网友的评论区挤满了支持与愤慨:“哥哥别寒心,我们挺你!”“下次救人记得先收手机!”——这些略带酸楚的调侃,何尝不是对善意流失的担忧? 但愿下一次呼救响起时,依然有人愿意跃入河中。因为比法律条文更重要的,是那份敢于伸出援手的勇气;比肖像权更珍贵的,是活下去的机会。 杭州身边事 杭州身边事

天赐

哎,话不是这么说的,救命归救命,一码归一码,你救了人,就能犯法吗?法不容情知不知道[静静吃瓜][静静吃瓜][静静吃瓜]

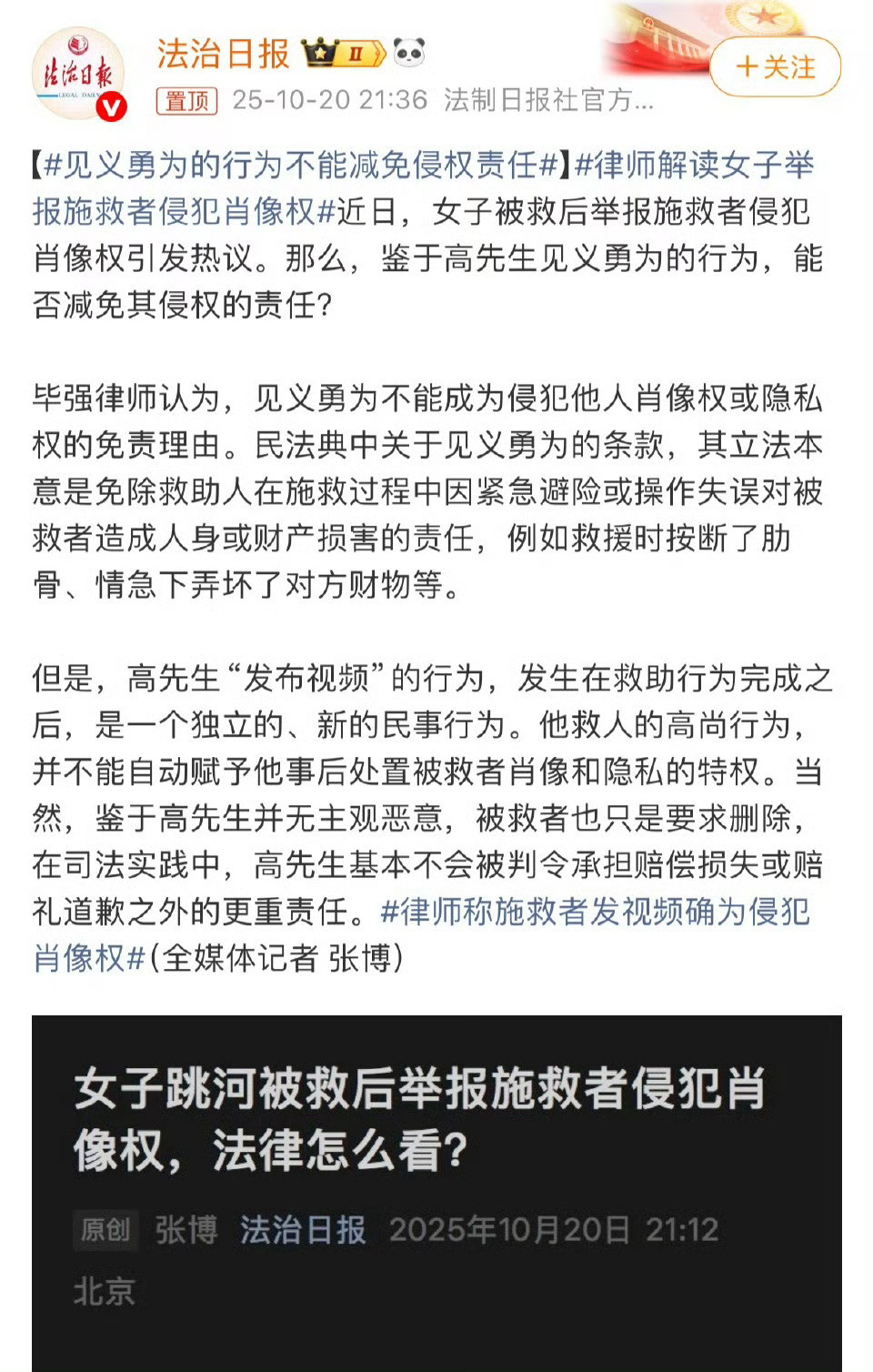

小风微微地吹 回复 10-26 11:30

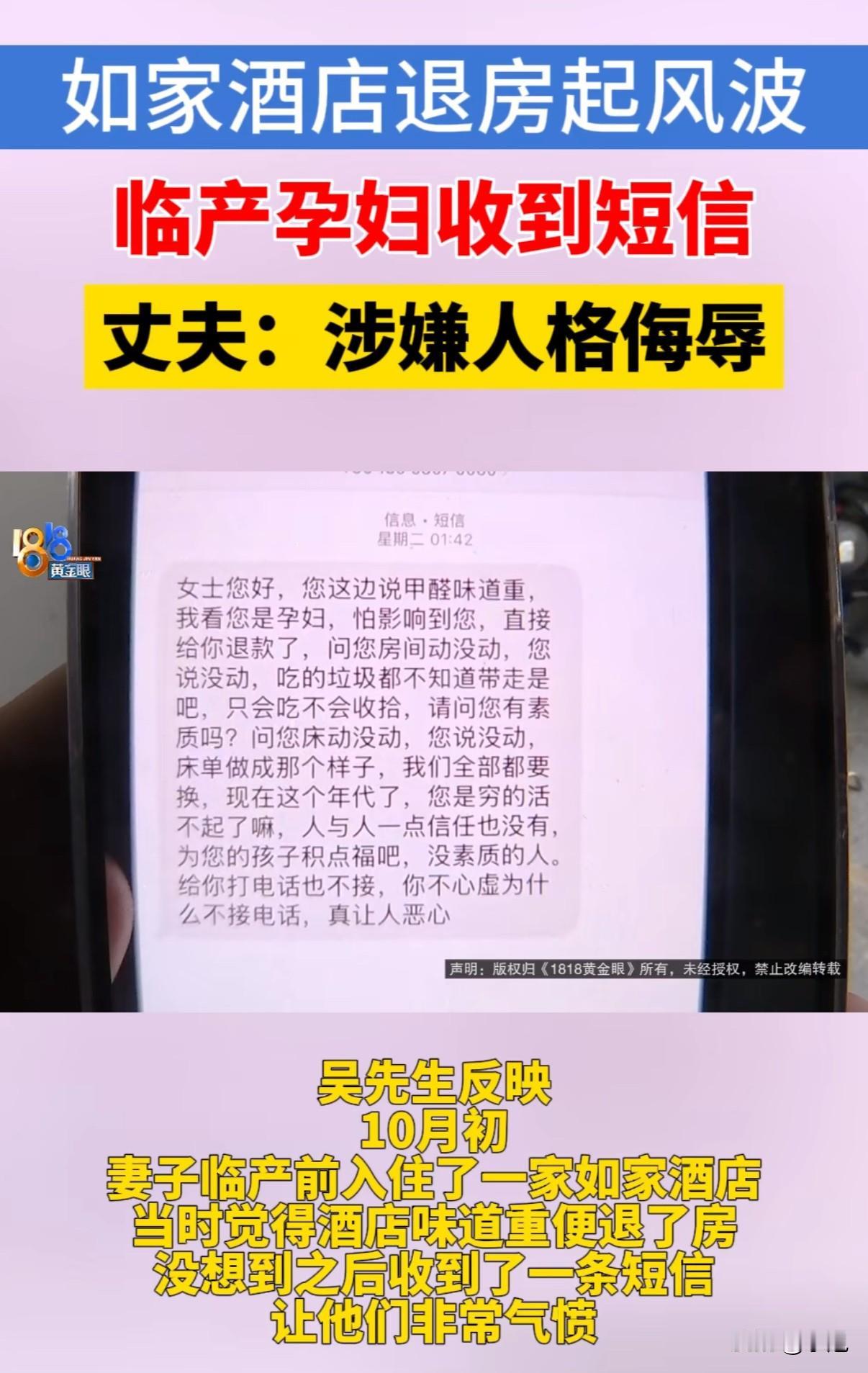

按你这逻辑,下水救人肯定有肢体接触,女方可以告男方流氓猥亵罪送他进去踩缝纫机?