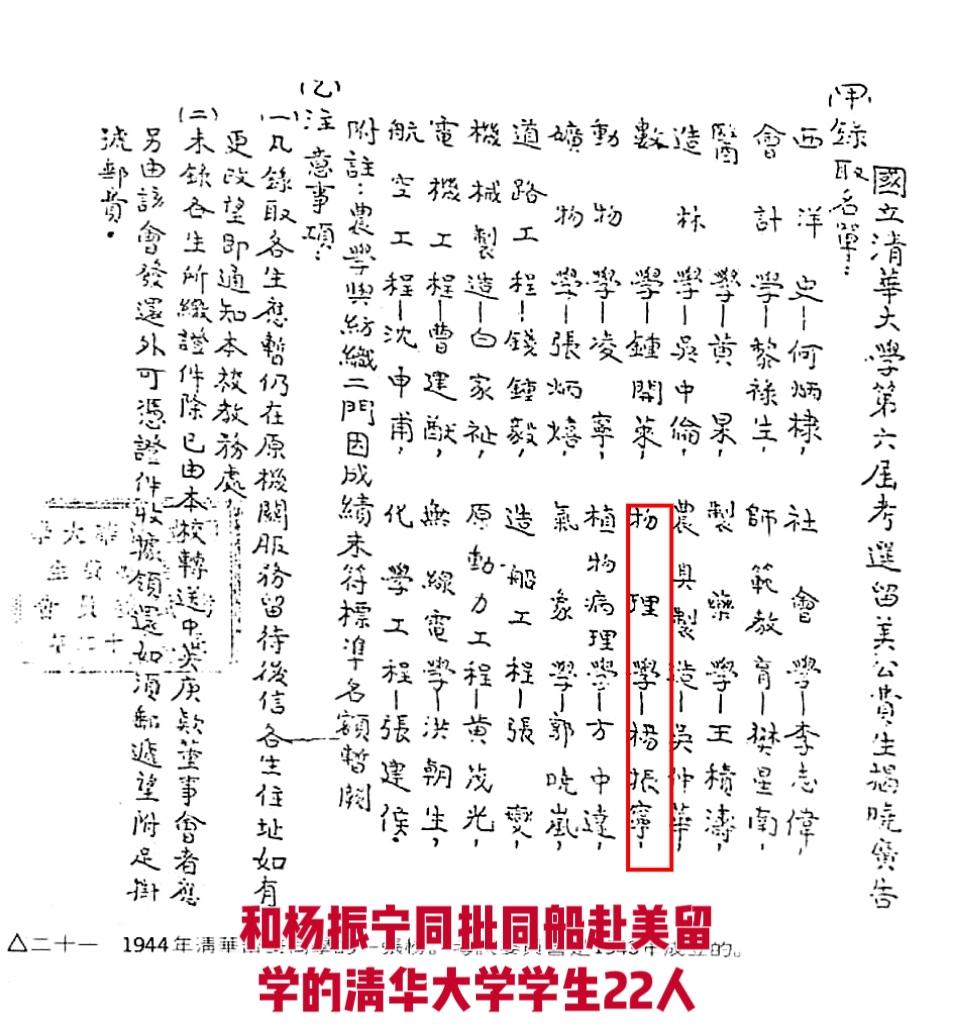

这是杨振宁同批、同船赴美留学的清华大学同学张榜单,共22人。都是大神! 1937年抗日战争爆发后,到处都不太平,教育也受了大影响。杨振宁一家从北京清华园搬回合肥老家,他当时在北平读完了中四,就以借读生的身份进了合肥庐州中学读高中。 可没上多久课,为了躲日本飞机轰炸,学校又搬到了三河镇。那时候上课条件差得没法说,就在当地老祠堂里,连张平整的课桌都没有,学生们要么挤在长条凳上,要么蹲在地上记笔记。 杨振宁得借着祠堂窗棂透进来的微光才能看清课本上的公式,远处时不时还传来轰炸声,可他从没放松过学习,书包里总揣着本翻得卷边的《物理学纲要》,下课后还拉着同学找个避风的墙角讨论题目。 后来北大、清华、南开三校迁到昆明组成西南联大,杨振宁又辗转到了昆明,凭着仅读完高二的同等学力就考上了西南联大预科。 在西南联大的那几年也不好过,上课在铁皮搭的棚子里,下雨时雨点砸在铁皮上“噼里啪啦”响,老师得扯着嗓子讲课才听得见; 晚上没有电灯,只能点着煤油灯做题,熏得鼻孔都是黑的,还得随时留意空袭警报,一听到就得往防空洞跑。 可就是这样艰苦的环境,和他后来同船留美的22位同学,大多也在西南联大经历过类似的日子,而且几乎都是班里的尖子生。 因为他们心里都清楚,那时候读书不只是为了自己,是想着等打完仗,能用学到的知识帮中国建起像样的工业和科研体系。 1945年抗战胜利后,庚子赔款留美公费生的名额重启了。这个名额特别难拿,得从全国高校里一层一层筛选,考的全是硬知识,光数学、物理就难倒了一大片人。 最后选出来的22人里,西南联大的学生占了快一半,杨振宁就是其中之一。1946年夏天,这22个人在上海集合,登上了一艘由货轮改造的“自由船”去美国。 这趟航程足足有45天,船舱挤得不行,睡的床有四层,每层只有两尺高,在床上都没法坐起来,他们住的还是船最底下的统舱,周围都是美国兵。 可没人抱怨环境差,反而把甲板当成了临时课堂,杨振宁经常和同学围着一张图纸讨论物理问题,有人抱着英语词典背专业术语,还有人在小本子上写着回国后的计划,满脑子都是要去美国学真本事,将来好回来建设祖国。 到了美国后,他们散到了不同的名校,杨振宁去了普林斯顿高等研究院,跟着物理学权威费米学习,其他同学有的去了麻省理工学机械工程,有的去了哈佛攻数学。 不管在哪个学校,他们都保持着在西南联大时的拼劲,别人周末去玩,他们都泡在实验室、图书馆里。 上世纪50年代后,不少人克服了美国的阻挠,毅然回了国。像朱光亚、邓稼先,回国后就参与了“两弹一星”的研发,邓稼先还被誉为“两弹元勋”; 杨振宁后来在物理界取得了巨大成就,1957年和李政道一起拿了诺贝尔物理学奖,晚年也回到中国,为清华大学的科研和教育事业奔走; 还有陈省身成了“微分几何之父”,黄文熙奠定了土力学基础,戴世光写的统计学著作至今还是高校教材里的经典。 就算是留在海外的同学,他们的研究成果也为全球科学进步出了力。 现在再看这22人的榜单,“大神”两个字背后,不只是他们超高的智商和学术能力,更让人感动的是那份家国担当。 他们生在国难当头的年代,没被战乱打垮,反而把苦难当成了成长的养分;去国外留学,面对优渥的条件也没忘了自己的根,始终想着要为祖国做事。 这种在乱世里坚守理想、用知识报效祖国的精神,特别值得我们记住和学习。