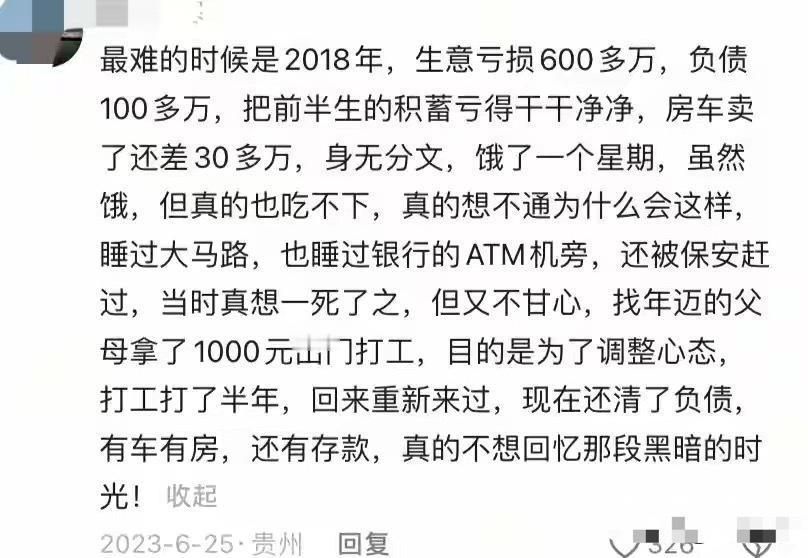

990年,李立群从台湾回到大陆,找到了同父异母的大哥,见到大哥家一贫如洗,他拿出三笔钱说:“哥,这钱我已经帮你想好花哪儿了,别拒绝”。 你猜大哥家穷到啥地步?河南乡下那间土坯房,墙皮裂着指宽的缝,冬天漏风夏天漏雨,堂屋摆着的木桌腿用石头垫着才不晃,大哥身上的蓝布褂子洗得发灰,袖口磨出了毛边,见李立群来,手都不知道往哪儿放,一个劲搓着衣角。李立群后来在采访里说,当时一进院看到侄子穿着露脚趾的布鞋,蹲在门槛上啃窝头,心里“咯噔”一下——这哪是1990年,倒像还停在十几年前,他强忍着没掉眼泪,拉着大哥的手说“哥,我来晚了”。你们有没有过这种经历?见到久别重逢的亲人过得难,心里又酸又疼,话到嘴边都变哽咽? 李立群掏的第一笔钱,是用牛皮纸包着的500块,按1990年大陆农村人均年收入才686元算,这差不多是大半年的收入。他没直接递过去,先指着屋顶说“哥,你看这房梁都朽了,下雨天不得漏雨?这笔钱先把房顶修了,再把墙抹层水泥,冬天孩子们睡觉也不冻得慌”。大哥当时就红了眼,说“这得花不少钱,我哪能要你的”,李立群直接把纸包塞他手里,补了句“咱爹走的时候跟我说,要是找着你,一定帮衬着,这不是我的钱,是咱爹的心意”——他太懂大哥的脾气,好面子,怕欠人情,提父亲才能让大哥放下顾虑。 第二笔钱是300块,他特意塞给大嫂,说“嫂子,我听邻居说大侄子快上初中了,学费还没凑齐?这笔钱你拿着,给孩子买课本、交学费,再扯块布做件新衣服,别让孩子在学校受委屈”。当时大陆农村辍学率还不低,尤其穷人家的孩子,能读到初中就算稀罕,李立群早就打听清楚这些事,没等大哥开口就把用途说透了。大嫂抹着眼泪说“你咋这么细心”,李立群笑着说“孩子是咱李家的根,再穷也不能断了读书的路”——他知道,给钱不如给希望,让孩子读书才是真的帮大哥家翻身。 第三笔钱最少,只有200块,却是最实在的。他拉着大哥到院子里,指着墙角那把豁了口的锄头说“哥,你种地全靠这老伙计?这锄头早该换了,这笔钱你买把新锄头、再买些好种子,春播的时候能省不少劲”。1990年大陆农村还没普及机械化,种地全靠人力和老农具,一把好锄头能让干活效率提一倍,李立群没搞虚的,连种地的小事都替大哥想到了。大哥攥着钱,嘴唇哆嗦着说“立群,你这么周到,哥都不知道咋谢你”,李立群拍着他的肩膀说“谢啥?咱是一个爹的兄弟,你的难处就是我的难处”。 后来大哥用这钱真的改了样。房顶铺了新瓦片,再也不漏雨;大侄子不仅没辍学,还考上了县重点初中;新锄头和良种让当年的收成多了三成,年底还攒下了几十块钱。李立群1992年再回大陆,看到大哥家的变化,比自己拍戏获奖还开心,他跟大哥说“钱花在正经地方,比啥都强”。你们发现没?李立群给的不是“救济金”,是“过日子的底气”,他没让大哥觉得是在“被施舍”,而是在帮着一家人把日子过顺,这份心思比钱本身更金贵。 那时候李立群在台湾虽说已经是小有名气的演员,但也不是大富大贵,这1000块钱是他攒了好几个月的片酬。有人问他“你不怕大哥把钱乱花了?”,他说“我信我哥,更信一家人的情分,就算花错了,我再帮他就是”——这就是他跟别人不一样的地方,不把钱看得比亲情重,也不把亲人当外人防着。反观现在有些人,富了就忘了老家的亲戚,连电话都懒得打,跟李立群比,差的何止是钱? 帮人帮到根上,才算真帮忙。李立群没只给一次钱就不管了,后来每年都给大哥寄点钱,还帮大侄子联系了台湾的技工学校,让孩子学了门手艺。他常说“两岸是一家,亲人更是一家,打断骨头还连着筋”,这话不是空话,是他用实实在在的行动做出来的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。