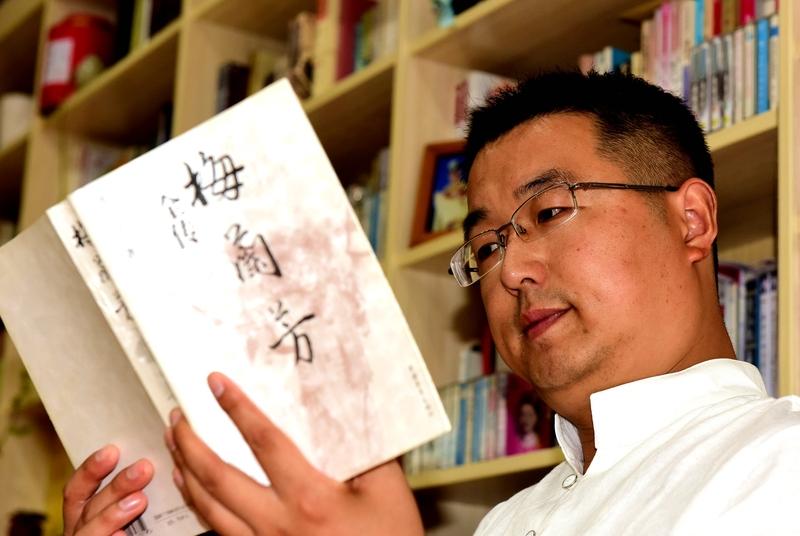

拜托把《愚公移山》这篇课文从教材里搬走!这个寓言故事‘太可怕了’!”2014年,女作家席慕蓉公开批评《愚公移山》,一时间引爆舆论,她究竟想表达什么,才会说出如此惊人的话? 翻开水印还新鲜的小学课本,《愚公移山》那页有个特别的细节:山腰的野花丛里,一只小鹿正怯生生地探头,目光落在下方挖山的人群上。 讲台上,老师还会额外问一句:“要是愚公活在现在,不想挖山,怎么解决出门绕远路的问题?” 这处细微的调整,藏着一场持续了五年的文化争论。 争论的影子,能在河南济源的太行山脉里找到。 愚公村遗址的导游总跟游客说:“老祖宗传下来的不是挖山的法子,是愚公那股‘死磕到底’的志气。” 不远处的水洪池村,绝壁上凿出的13.5公里盘山路蜿蜒向上,村民说当年凿路是为了出山,不是毁山。 再往深走,120公里长的愚公渠静静流淌,老民工回忆修渠时就想着“浇地活命”,从没想过破坏生态。 这些现实里的“愚公故事”,都在说着同一个道理:“愚公精神”的核心是对抗困境,不是对抗自然。 可这个道理,在2014年的南开大学被人提出了质疑。 那天席慕蓉正在讲生态保护,有学生问“怎么平衡环保和发展”,她突然指着课本里的《愚公移山》说:“这篇课文太可怕了,该从教材里拿掉。” 她解释说,故事里“人定胜天”的想法,是在教人与自然对着干,现在的露天采矿、填海造陆,说不定就是受了这种思维的影响。 了解席慕蓉的人都知道,她从小在台湾长大,还留过学,西方环保理念早就在她心里扎了根,看问题自然会先想到“不破坏自然”。 这话一出,反对的人立刻站了出来。 有人翻出《列子・汤问》的原文,逐字逐句地说:北山愚公快九十岁了,太行、王屋两座山挡在家门口,他才决定带子孙挖山。 面对智叟的嘲笑,他说“子子孙孙无穷匮,山不会长高,总有一天能挖平”,最后天帝被感动,派天神移走了山。 “这故事讲的是坚持,不是挖山!” 故事的本身其实绝非我们看到简单,愚公面对的是“出门绕几百里”的生存难题,“挖山”只是他在那个时代能想到的办法。 可在席慕蓉眼里,“挖山”这个行为本身就是错的,是在破坏自然。 一个盯着“为什么做”,一个盯着“做了什么”,两种解读撞在一起,就成了这场争论的根源。 其实这样的争论,在其他经典课文里也发生过。 比如《卧冰求鲤》,晋代王祥为了给继母捕鱼,光着身子趴在冰上,以前大家都夸他孝顺,现在有人说这不科学、有危险,后来老师讲课就会补充:“学孝道是对的,但得用科学的办法。” 这些争论的共同点,都是时代变了,大家对经典的要求也变了,既想留住老精神,又想跟上新观念。 这场吵了五年的争论,最后有了一个折中结果。 2019年教育部修订教材,保留了《愚公移山》的核心精神,又加了生态平衡的导读,还画了那只探头的小鹿。 现在再读这篇课文,既能看到愚公的坚持,也能想到要保护自然。 说到底,席慕蓉的担心不是多余的,她提醒大家传承经典时要多考虑时代需求;反对她的人也没错,他们守住了经典里最珍贵的精神内核。 而教材里的那只小鹿,就像一个温柔的平衡点,告诉我们:文化传承不是原封不动地把老故事传下去,是把里面的好精神抽出来,再给它裹上一层时代的“外衣”,让老经典能一直“活”在当下。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持! 信息来源:中国青年报:席慕蓉:诗歌拯救了我孤寂的学生时代——中国青年报