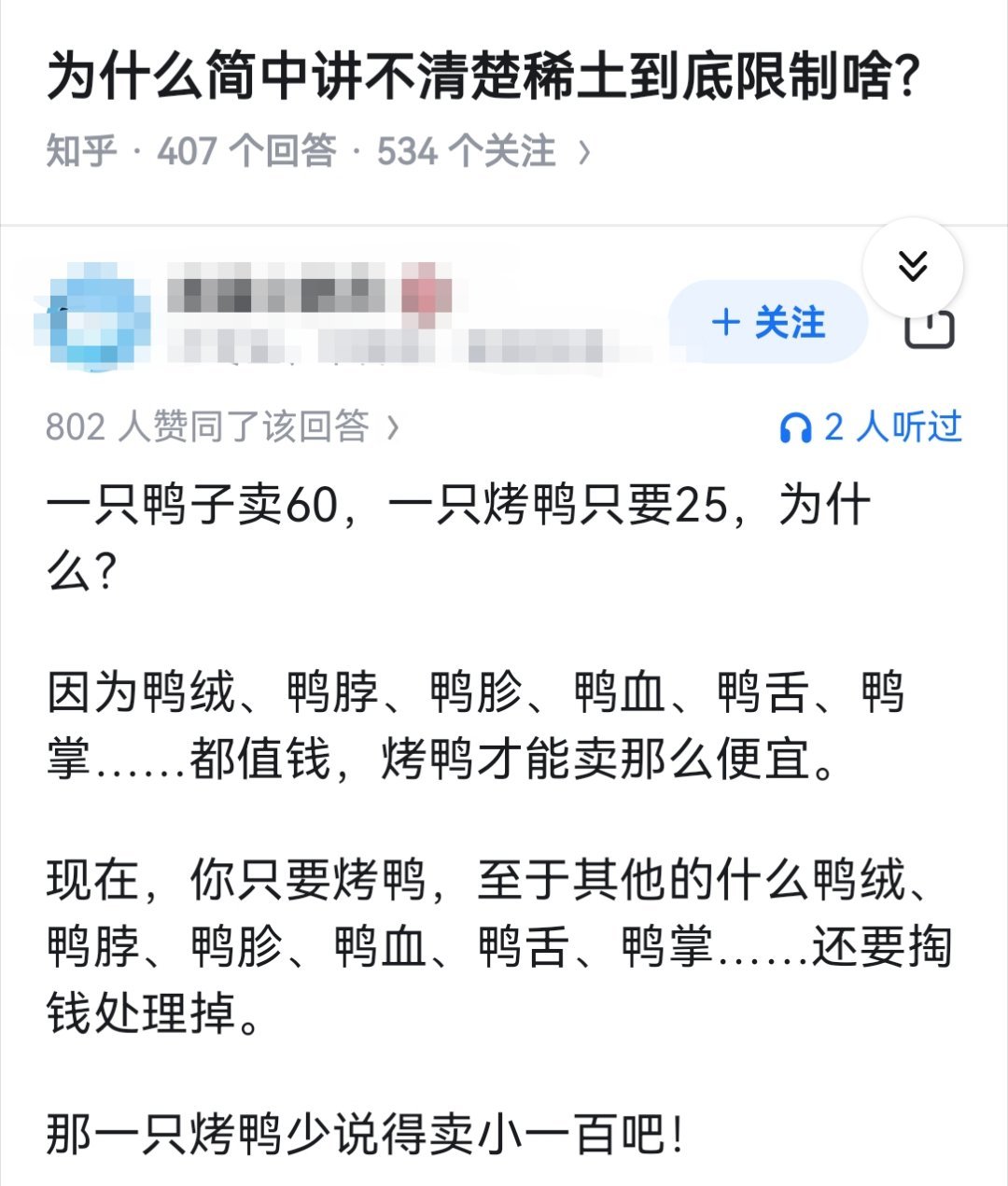

美企成功提炼高纯度稀土,在打破中国垄断上迈出了“历史性一步”?中方看完后久久无语,这思路实在太奇葩! 前段时间美国一家叫“能源燃料”的公司高调宣布,成功提炼出了纯度99.9%的氧化镝,还说这是“从矿产到产品全在美国完成”,朝着打破中国垄断迈进了一大步。 氧化镝这东西确实金贵,是做钕铁硼磁铁的关键材料,不管是新能源车电机还是高精尖武器,都离不了它,之前美国汽车业还因为缺这东西差点停工,所以消息一出来,不少西方媒体都跟着欢呼。其实这也不是美国企业第一次喊“突破”了,年初另一家公司就说做出了99.1%纯度的样品,只不过这次换了家公司再炒一遍。 可等中方业内人士看到具体数据,真是哭笑不得——这家公司每周的产能才两公斤。大家可能对两公斤没概念,咱们拿全球产量比一比,全世界每年氧化镝产量得有1.5万吨,中国一家就占了八成到九成,就算把中国的产量刨出去,其他国家一年也能产一千多吨。美国这家公司一年到头忙活下来,产量撑死了不到一吨,连全球零头的零头都不够,这哪是什么“历史性一步”,顶多算是实验室里做出了个合格样品。 更有意思的是产值,现在氧化镝市场价大概1600元一公斤,这家公司一周两公斤,算下来一周的产值才四百多美元,还不够付几个工人的工资。要知道稀土提炼是精细化工产业,得建专门的厂房、搞环保处理、雇专业工程师,这点产量连设备维护费都赚不回来,更别说规模化生产了。说白了,他们现在还停留在“实验室阶段”,就像有人在自家厨房烤了个小面包,就宣称要打败全国的连锁面包厂,实在太不切实际。 其实氧化镝的提炼原理压根不是秘密,业内早就有灼烧法和溶剂萃取法两种成熟技术,只要有专业设备和懂行的工人,做出高纯度样品不算难事。 真正难的是从实验室走到工厂车间,实现成本、质量和产量的平衡,这背后得有强大的人才队伍、完善的基础设施和成熟的管理体系,而这些恰恰是现在美国最缺的。就说人才吧,美国制造业这些年一直在缩水,有经验的化工工程师和技术工人越来越少,连波音飞机都因为员工素质问题频繁出质量问题,更别说要求更高的稀土提炼了。 基础设施的问题更头疼,稀土提炼需要稳定且充足的电力供应,还得有配套的环保处理系统,可美国的电网早就老化严重,有时候连居民用电都保障不了,哪能支撑高耗能的化工生产。反观中国,从稀土开采、冶炼分离到加工提纯,已经形成了全链条的产业体系,光是头部企业一年的产量就有两万多吨,成本还控制得特别低,美国企业现在的报价比中国高了快一倍,就算真能量产,也根本没市场竞争力。 最让中方觉得“奇葩”的是,美国其实压根不用这么费劲“自力更生”。澳大利亚的莱纳斯公司前不久刚宣布,在马来西亚实现了氧化镝的商业化生产,远期目标是一年产1500吨,完全能满足美国的需求。可美国偏要砸钱搞本土产能,说白了就是冲着政府补贴来的。 自从中国对美实施稀土管制后,美国五角大楼急着重启本土产业链,又是搞调查又是发补贴,还通过《国防生产法》给企业兜底,只要能拿出点稀土相关的“成果”,就能拿到联邦资金和长期采购合同。不少企业看准了这个机会,把实验室样品包装成“重大突破”,本质上就是为了分一杯补贴的蛋糕。 这些年中国在稀土领域的优势,不是靠某一个环节的技术,而是几十年沉淀下来的全产业链能力。从南方矿山的高效开采,到能把稀土元素精准分离的萃取技术,再到覆盖环保、物流的配套体系,每一环都经过了市场的考验。 美国现在只盯着“提炼纯度”这一个点,却忽略了产能、成本、产业链配套这些关键问题,就像想盖大楼只打了个小地基,就宣称要超越摩天大楼,这种思路实在太浮躁。 更讽刺的是,美国一边喊着“打破垄断”,一边又离不开中国的供应链。之前特朗普政府试过加200%的关税逼中国让步,结果自家企业成本飙升,最后只能悄悄延长关税豁免。现在这些企业拿着每周两公斤的产能炒作,既骗不到市场,也骗不了内行,只能忽悠一下不懂行的民众和想拿政绩的政客。 中方之所以“久久无语”,就是觉得这种脱离实际的炒作太不专业——要是真有打破垄断的诚意,不如踏踏实实地解决人才短缺、基建老化的问题,而不是靠实验室样品蹭补贴、造噱头。 说到底,稀土产业拼的是综合实力,不是实验室里的样品纯度。美国企业要是一直抱着这种“赚快钱、炒概念”的思路,别说打破中国垄断了,能不能撑到真正量产都不好说。这种舍本逐末的操作,在业内人看来,确实够奇葩的。