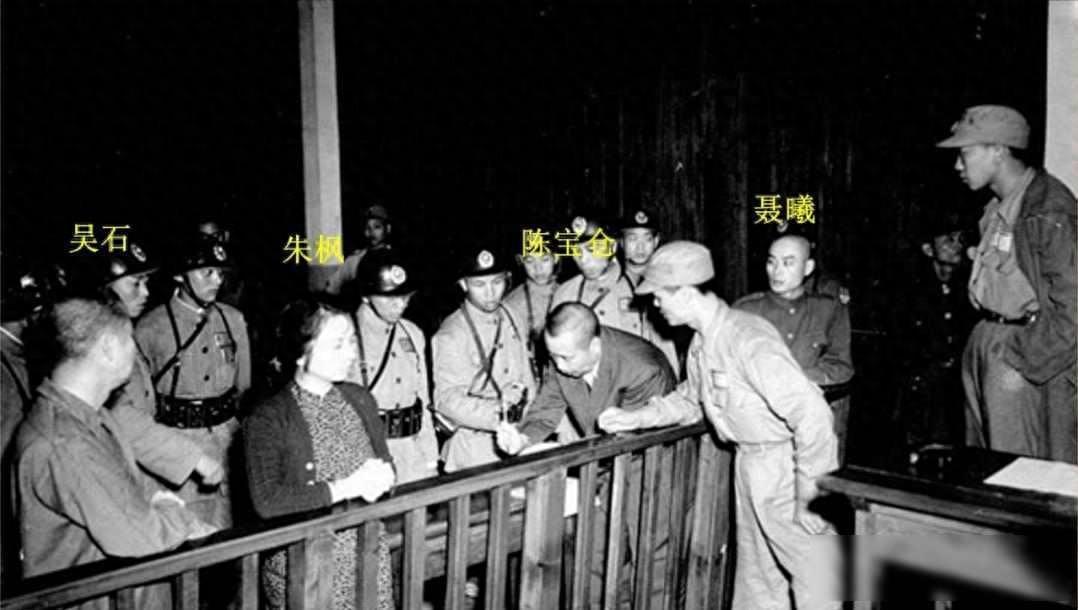

同片黄土两记枪响:吴石的传奇人人说,陈仪的悲壮为啥少人提? 1950 年 6 月的台北马场町,刑场的黄土半个月内两度被染红。6 月 10 日,国防部参谋次长吴石中将高吟绝命诗赴死,这位 “密使一号” 后来成了课本里的英雄,纪念馆的丰碑常有鲜花祭扫。8 天后的 6 月 18 日,马场町刑场再响枪声。 倒下的是陆军二级上将陈仪,他是 “浙江帮” 核心人物,既主持过台湾受降,也执掌过浙江。1945 年 10 月 25 日,正是他在台北公会堂从日军手中接下受降书,让宝岛重回祖国版图。这位留日出身的军校创办者,手把手将汤恩伯从落魄青年提拔成上将,连对方的名字都是为感念恩情所改。 可这样一位重量级人物,死后却成了模糊记忆。吴石的故事被搬上荧屏,陈仪只剩老台北人一句 “被枪毙的老将军”,骨灰下落多年成谜,像被历史抹去的符号。陈仪从不是恋栈权位的庸人。 1947 年赋闲时,他看着家乡萧条写下 “如此江山如此世,膏肓痼疾谁知晓”,早看透蒋家王朝的腐朽。1948 年陈仪主政浙江时,跟地下党约好三条规矩。不抓进步人士、释放政治犯,还坚决不做 “戡乱” 相关的事。 特务要枪决二三十名青年,他硬顶不批;前任抓的农工党成员,他上任就放回家。更难得的是他的担当。明知手里只有几个保安团,却想干件大事。 策动京沪杭警备总司令汤恩伯起义,保住江南百姓免遭战火。他说:“汤恩伯听我的话,他掉转枪头,作用就大了”,这份以一己之力换和平的勇气,比战场拼杀更显珍贵。陈仪的死,藏在一封亲笔信里。 1949 年 1 月,他派外甥丁名楠带信给汤恩伯,毛笔写下八条建议。停止修防御工事、减少征兵、释放政治犯,还特意嘱咐口头补充 “开放长江渡口迎解放军”。他信了几十年的师徒情,可汤恩伯转头就把信塞给了蒋介石,毕竟家眷被扣在台湾,特务眼线遍布身边。 直到被捕前,陈仪还对女儿说 “恩伯不会害我”。被软禁在衢州时,他每天读书抽烟,看似平静,实则早已做好赴死准备。临刑前那句 “人死,精神不死”,比任何控诉都更显悲壮。 而汤恩伯虽换得一时苟活,却终身背着 “卖师求荣” 的骂名,蒋介石再也没真正信任过他,最后在日本孤独病逝。 吴石的 “潜伏英雄” 形象清晰直白,符合大众对革命先烈的想象;可陈仪太 “复杂”他是国民党二级上将,起义没成功,连立场转变都带着渐进的痕迹。 但恰恰是这份 “复杂” 更见真心。他不是天生的革命者,而是在看清对错后,主动选择站在百姓这边。没有枪指着脑袋逼他,他本可以拿着退休金安享晚年,却偏要赌上性命做 “危险事”。 这种清醒的勇气,比天生的勇士更值得敬佩。1980 年中共中央认定他为 “为解放事业贡献生命的爱国人士”,正是对这份勇气的迟到认可。 有人说陈仪 “太傻”,可这份 “傻”,恰是乱世里最珍贵的光芒。吴石在隐蔽战线燃尽自己,陈仪在明处撞向黑暗,他们都在用生命回答:什么是真正的家国情怀。 今天我们记得吴石的传奇,更该读懂陈仪的悲壮。历史从不是 “非黑即白” 的剧本,那些在迷雾中选错路、又勇敢纠错的人,那些为百姓安危赌上一切的人,都该被铭记。 参考信源:寻踪台湾隐蔽战线上的中共英雄 人民网