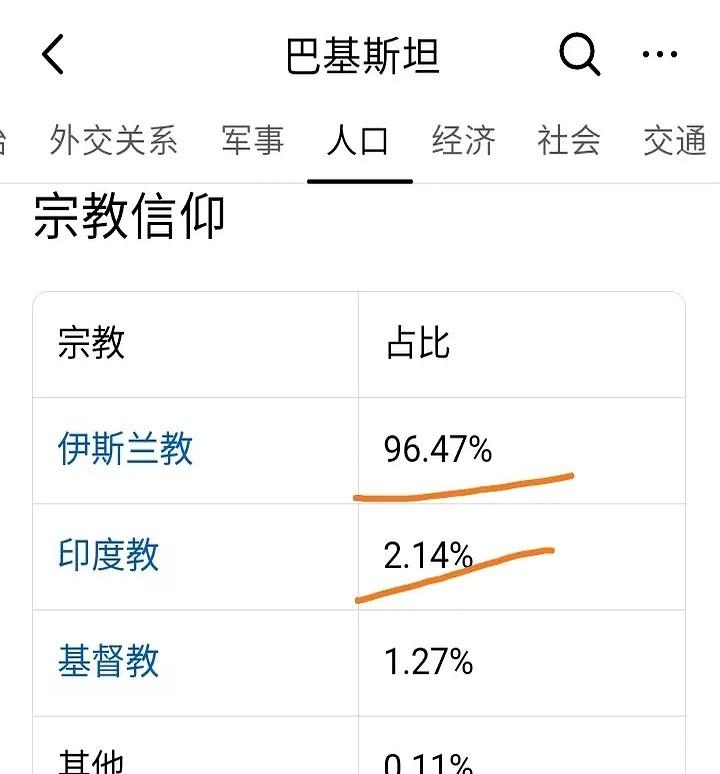

一位新加坡华人终于说了实话,他表示,在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反。 说起新加坡这个小岛国,总让人觉得它跟中国有点天然的亲近劲儿,毕竟华人占了七成多人口,街上到处是熟悉的面孔和方言。可最近有位新加坡本地华人直言不讳,说本地华人压根儿就不太在意中国过得咋样,这话一出,戳中了不少外地人的痛点。很多人老觉得新加坡华人多,就该是最铁杆的“自己人”,还以为他们在那儿日子过得风生水起,备受羡慕。结果呢?恰恰倒过来,新加坡的华人身份从来就不是那么简单,他们更把自己当成新加坡人,族群标签只是个小尾巴。这事儿得从头说起,得聊聊新加坡怎么一步步建起自己的那套规矩,让华人别太黏着旧根子。 先说历史,新加坡独立那会儿,1965年从马来西亚分离出来,岛上华人占大头,但李光耀一看周边环境,马来人、印度人到处是,东南亚这块儿地儿敏感得很。要是让新加坡被贴上“海外中国”的标签,邻居们准得炸锅,自己也站不住脚。他从一开始就下死决心,得先把国家身份立稳,让每个人不管啥血统,先认新加坡这块牌子。结果呢,他推出一堆硬邦邦的政策,英语定成官方语言,上学上班办事儿,全用英文来,华语就退居二线。这不是随便说说,学校里英语课占大头,华文课时数慢慢缩水,难度也降下来,成了辅助科目。想想看,年轻一代从小泡在英文环境里,看的书、玩的游戏,全是国际范儿,对中国传统那些深层东西,了解得浅浅的,就春节贴个春联、端午包个粽子,背后的典故和礼仪,很多人一问三不知。 住房政策更狠,组屋是新加坡人住的最多地方,但不是你爱住哪儿就住哪儿。政府有种族配额,一个楼里华人、马来人、印度人得按比例混住,目的是打破族群聚堆,避免形成小圈子。这招执行了几十年,现在新加坡街区到处是混居,邻居间互相串门,节日时华人过年、马来人开斋、印度人排灯,全都凑热闹,但核心是国家认同统一到新加坡头上。华人不会因为人多就享特权,也不会因为血统就对中国有额外感情。他们更操心自家经济稳不稳、治安好不好,中国的事儿顶多当新闻瞅瞅,没啥切身疼痒。说白了,从小教育就是“新加坡优先”,生活里种族交融,国家归属感早渗进骨子里了。族群只是身份的一小部分,不是全部。 这套逻辑从李光耀时代就定调了,他祖上也是中国移民,但回国后就卷起袖子干,建人民行动党,推动双语教育和种族平衡。结果新加坡成了真·多元种族国,华人虽多,但身份认同是“新加坡华人”,不是单纯的“华人”。比如,废除汉语作为主要教育语言那事儿,1966年就敲定,虽然华人群体当时闹腾得厉害,但李光耀咬牙顶住,觉得英语能桥接种族,帮国家立足国际。政策推行后,社会反应复杂,华校慢慢关门,华文课变选修,现在年轻人华语说得磕巴,认字有限,对中国文化的联结就更淡。调查显示,新加坡华人中,72%对中国有好感,但这好感多停在经济和文化表面,不是深层认同。比方说,Pew研究中心的报告指出,新加坡是少数对中持正面看法的国家,但华人、马来人、印度人看法有差异,华人好感高点,可整体还是国家利益优先。 误区就在这儿,很多人以为华人多,新加坡华人就该是最受欢迎的群体,还亲中到骨子里。实际呢?新加坡华人受欢迎,是因为他们融入国家体系,不是靠族群标签。政府强调“多元一体”,多元让各族保留点文化,一体则把大家拧成一股绳。华人多反而是把双刃剑,早年独立时,邻国就担心新加坡成中国桥头堡,李光耀得费劲澄清“我们不是马来国、不是华人国、不是印度国,是新加坡国”。现在年轻人更西化,英语流利,价值观跟西方贴近,对中国的发展看热闹多过代入感。Reddit上新加坡人聊这事儿,有人直说“我们视中国为文化遗产来源,但不等于政治上站队”。Quora讨论也类似,多数人觉得中国经济牛,但社会制度和人权问题让他们保持距离。不是讨厌中国,而是新加坡人从小被教导平衡外交,不偏不倚,跟中美都做生意,但不卷入大国博弈。 经济上,新加坡对中国不含糊,中国是它最大贸易伙伴,两国生意火热,新加坡企业去中国投资建厂,中国货物通过新加坡转口全球,港口忙得热火朝天。苏州工业园就是例子,早年李光耀亲自推,帮新加坡企业落地中国,赚得盆满钵满。但这纯属生意,赚的是实打实的钱,跟文化认同两码事。新加坡商家卖中国货、迎中国游客,乐见其成,可不代表他们觉得自己跟中国有多深的文化黏性。相反,媒体上中国正面报道多,新加坡华文媒体有时不经意间帮着传播“中国故事”,但本地年轻人上网看英文新闻,对中国负面新闻也照单全收。 新加坡华人的身份复杂,他们是“新加坡华族”,持有公民权的华人,多元种族框架下最大群体。但接触中国减少后,后代对中国的文化母国感越来越弱。