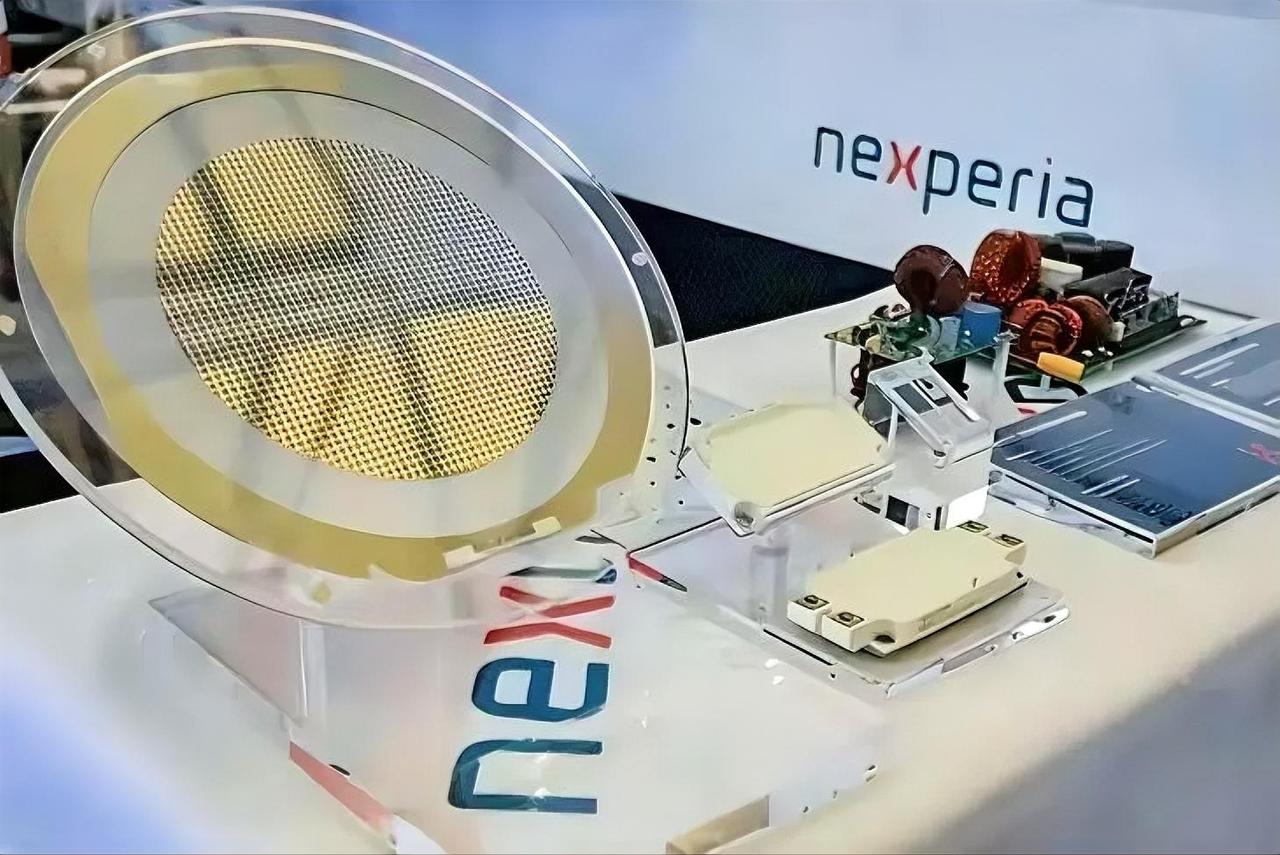

最近,荷兰开始装委屈,他们抱怨中方反制“反应过度”,甚至有点“上纲上线”。他们的强盗逻辑是这样的:限制安世半导体的技术外流,是荷兰政府基于自身安全做出的“独立决策”,完全符合荷兰长期以来对敏感技术出口的管控政策,并不是专门针对中方,更不是在美国压力下“选边站”。 在所有对华技贸限制的国家中,荷兰是最“不甘心”的那个。他们既想借美国的手敲打中国,又舍不得中国这个大市场。 现在面对中方的反制,荷兰经济大臣突然主动打电话来沟通,喊话要“建立透明机制”,却又不肯承认问题出在自己身上。 这种一边挑事一边喊冤的做法,才是真的“上纲上线”。 安世半导体的问题不是“孤立事件”。从一开始,荷兰就不是单纯出于所谓“国家安全”的考量,而是深陷在美国主导的高科技围堵网中无法自拔。 闻泰科技早在2018年就完成了对安世的收购,六年过去了,荷兰政府却突然对这桩“老交易”发起审查,哪来的独立性?哪来的惯例? 荷兰自己嘴上说得好听,说什么“过去五年也审查了78起非欧盟技术投资”,还特意列举了对美国、日本、新加坡企业的限制,想给外界一种“我们一视同仁”的印象。 但问题是,这次中方反制之后,荷兰企业叫苦连天,他们却不是反思政策失误,而是倒打一耙,说中方“反应不对等”,说什么“不可预测”。 这不就是典型的“我可以动你,你不能还手”那一套吗? 荷兰看似在讲道理,实则在转移焦点。他们所说的“技术投资透明度机制”,听起来像是想沟通,实际上是想让中方接受他们单方面设定的游戏规则。 说白了,就是把中方未来的投资路径提前亮出来,方便他们更精准地“卡脖子”。这哪是机制?这是“透明陷阱”。 说到底,荷兰政府的真正焦虑,不在技术,而在利益。2023年中荷双边贸易额超过1200亿欧元,中国是荷兰在欧盟外的第二大贸易伙伴。 鹿特丹港每年吞吐的中欧货物,占了整个欧盟的三成。 这些数字荷兰人比谁都清楚,一旦中荷关系持续恶化,遭殃的就是荷兰企业,尤其是那些高度依赖中国市场的高科技出口商和物流集团。 正因如此,荷兰政府才会在10月中旬主动联系中方,寻求沟通。 可惜他们的姿态依旧是“高高在上”,既不愿承认错误,也不肯改弦更张。 他们想要的是两头讨好:对内交差,对美交心,对中交人情。但世界不是他们想象中的棋盘,中国也不是可以随便拉拢几句就能妥协的对象。 中方的态度一直非常明确:不搞对抗,但也不接受绑架。 面对荷兰的技术限制,中方没有口头上大动干戈,也没有第一时间高调反击,而是冷静评估,精准反制。 中国知道,这样的摩擦不会是最后一次,但每一次都必须让对方明白,合作是通路,胁迫是死路。 荷兰的困境,其实是整个西方对华政策的缩影。 他们既希望中国继续作为全球供应链的“稳定器”,又想通过各种名义干预中国企业的海外投资; 既想从中国市场中获利,又不愿意在规则上给予应有的尊重。这样的矛盾,终究会让他们陷入进退两难的境地。 更大的背景是,美国不断强化其对盟友的“技术控制”能力。 荷兰的ASML公司是全球最具战略价值的企业之一,美国早已对其出货中国设置重重障碍。 从EUV光刻机到DUV设备,步步收紧,荷兰政府多次公开表示“处于两难”,但最后总是选择屈从。 欧盟内部对此也并非铁板一块。法国、德国早已呼吁“战略自主”,多次表明不愿被美中竞争架空自己的利益。 荷兰夹在中美之间,摇摆不定,既想讨好华盛顿,又怕得罪北京。这才是真正让他们焦虑的根源,怕自己丢了市场,还落不着好。 中国始终主张开放合作,但合作必须是建立在尊重、平等和互利基础上的。 中方反对滥用国家安全概念,更不会接受任何形式的技术霸凌。 荷兰若真如其所言“高度重视对华关系”,那就该拿出诚意,而不是话里藏刀。 当下的国际格局,已经不是某些国家说一不二的时代。 中方的每一次回应,都是在为全球产业链的稳定发声,也是在为中国企业争取应有的空间。 荷兰若一意孤行,最终影响的将不只是几家企业的营商环境,而是整个中荷经贸关系的基本面。 我们不怕竞争,也不怕摩擦,但一定要让对方知道,中国企业的利益不是谁都可以随便动的。 荷兰如果还想在国际舞台上扮演“规则推动者”的角色,那就先学会尊重别国企业的合法发展权利。 否则,最后“反应过度”的,只会是他们自己。