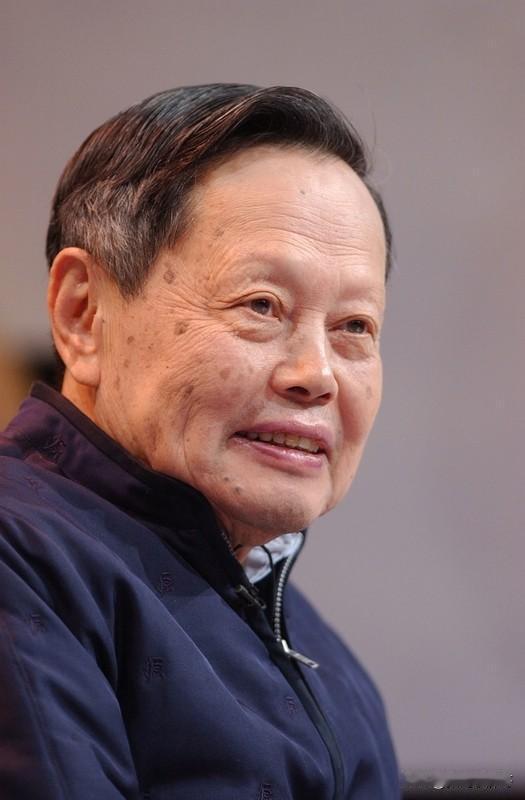

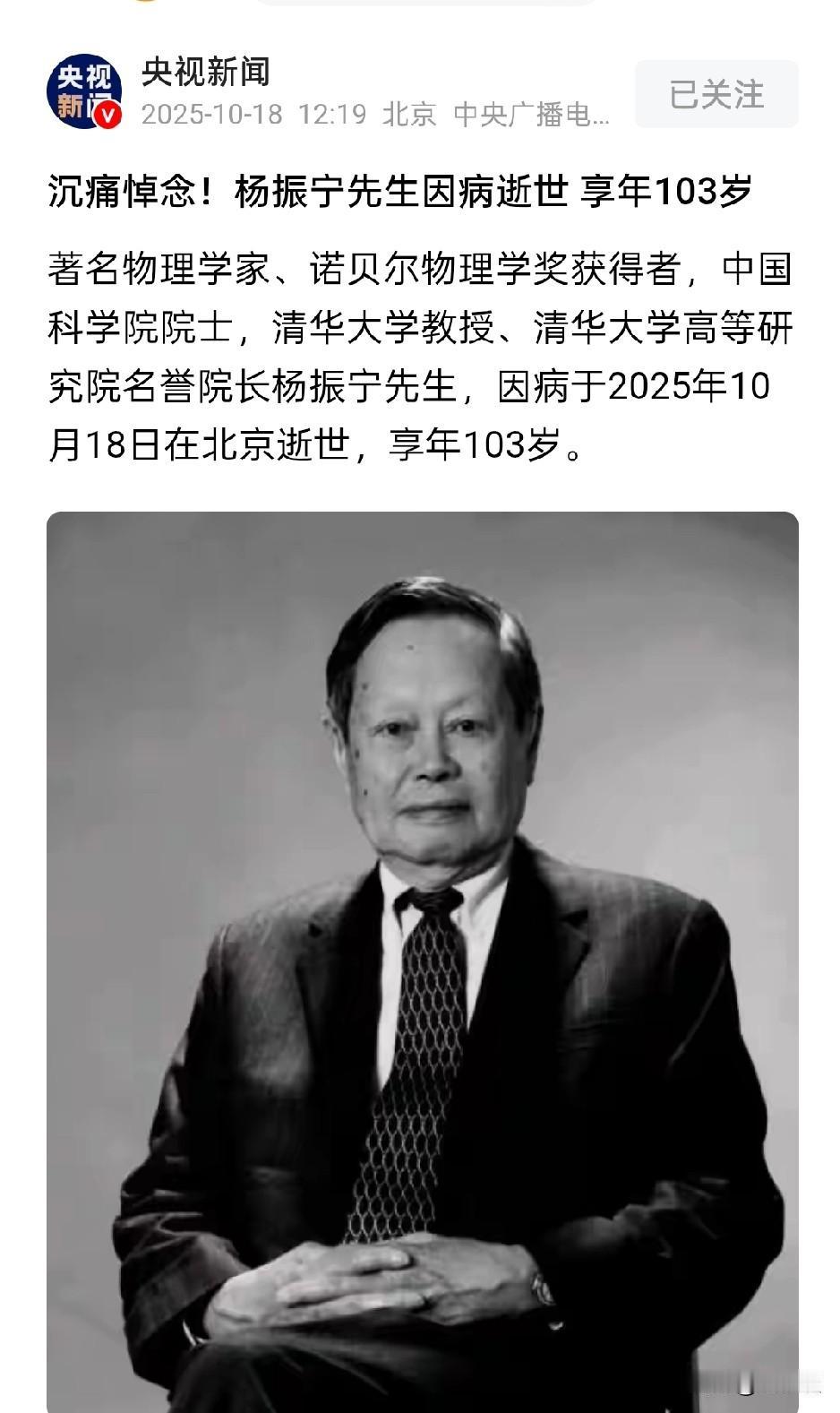

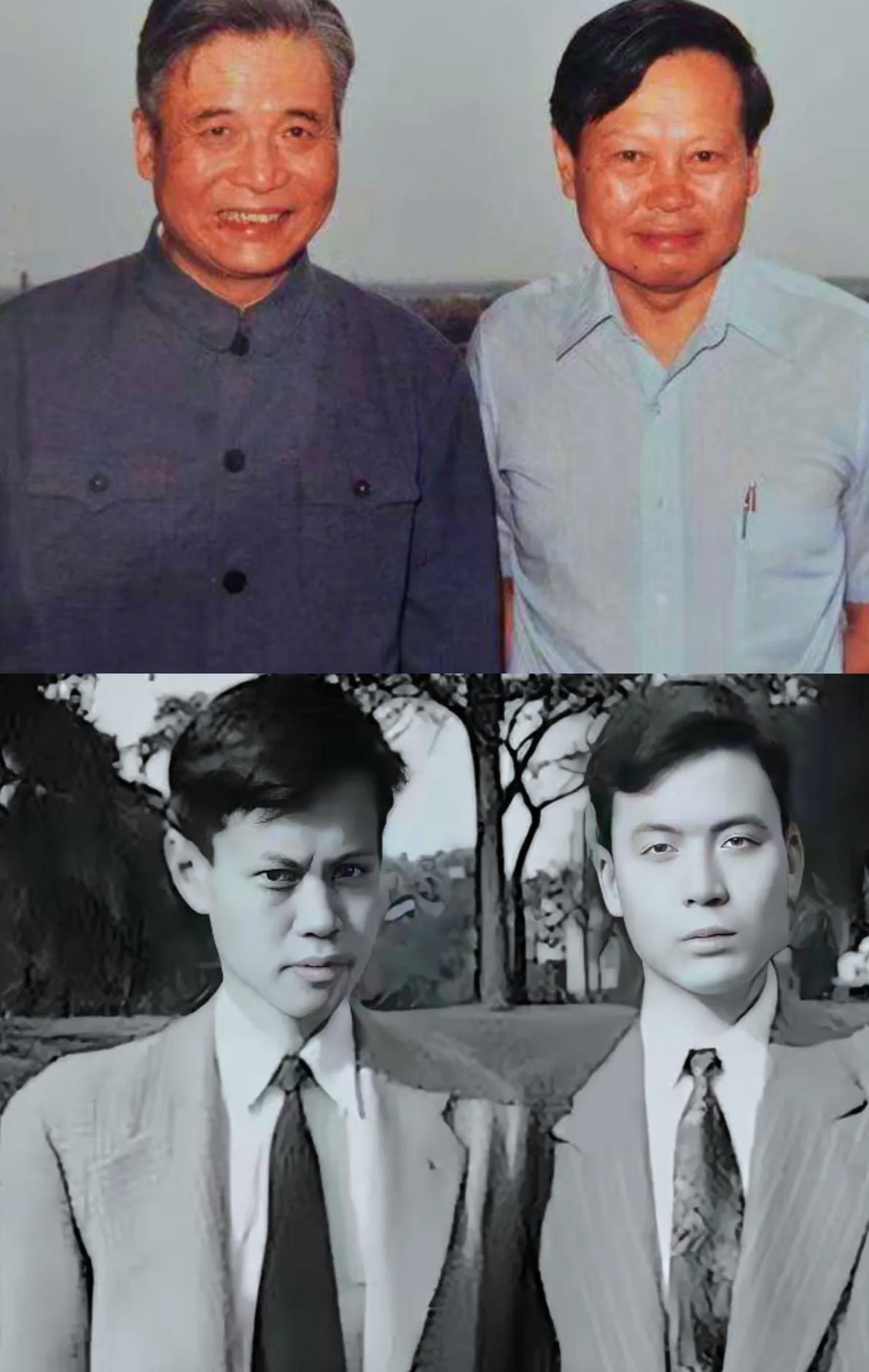

巨星陨落!杨振宁先生魂归清华,百年人生写尽科学与家国 今天,中国乃至世界物理学界都在沉痛送别一位巨匠——诺贝尔物理学奖得主、清华大学教授杨振宁先生,于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。这位跨越两个世纪的科学泰斗,用一生在物理世界架起理论高峰,更在家国之间搭建起沟通的桥梁。 初识杨振宁先生的名字,大多人是从"诺贝尔物理学奖"开始的。1957年,35岁的他与李政道因提出"弱相互作用中宇称不守恒"的革命性思想获奖,成为最早斩获诺奖的中国人。但真正奠定他"20世纪最伟大物理学家之一"地位的,是更早提出的"杨-米尔斯规范场论"——这个被视作与麦克斯韦方程、爱因斯坦广义相对论比肩的理论,如同一块基石,撑起了后来粒子物理标准模型的大厦 。多年后他回忆起那段科研时光,还笑着说当年与李政道挑战权威的论文题目,原本带着问号更传神,那份对真理的执着可见一斑 。 他的科学人生始终带着"破界"的勇气。从西南联大时期被许渊冲称作"成绩最好的学生",到赴美后在芝加哥大学师从泰勒教授,再到在普林斯顿高等研究院开启辉煌生涯,他从未停下探索的脚步。1967年发现的"杨-巴克斯特方程",更直接开辟了统计物理与量子群研究的新方向,让物理与数学领域同时受益 。这些成就不是孤立的突破,而是对人类认知边界的持续拓展,就像他曾比喻的,科学研究要像剥洋葱般层层深入,直面未知。 比科学成就更动人的,是他刻在骨子里的家国情怀。1945年赴美留学时,他就对导师坦言"总得回中国去",深知祖国需要实验物理人才 。1971年中美关系初露解冻迹象,他成为首位回国访问的华裔学者,见到挚友邓稼先得知中国原子弹自力更生研制成功时,激动得涕泪纵横。返美后他奔走演讲,直接掀起了华裔学者访华热潮,被称作"中美学术交流桥梁第一人" 。 这份家国心,最终化作扎根故土的行动。1999年起,他全职回到清华园,把高等研究院打造成学术高地,为基础学科发展倾注心血。他募集资金资助近百名中国学者赴美进修,这些人后来都成了中国科技发展的中坚力量;他向中央提议加强基础科学研究,为科教政策制定建言献策,用实际行动践行着父亲"有生应感国恩宏"的嘱托 。2021年那场"但愿人长久,千里共同途"的演讲,更是让无数人读懂了他与邓稼先等科学家共同的理想追求。 "宁拙毋巧,宁朴毋华",这八个字是杨振宁先生的治学信条,也是他的人生写照。他像那颗被命名为"杨振宁星"的小行星一样,在科学的苍穹中闪耀了一个世纪;更像一座桥梁,连接起中西文化,也连接起科学理想与家国担当。 如今巨星陨落,但他留下的不只是物理公式与学术理论,更是敢于质疑、追求真理的科学精神,以及心系故土、赤诚奉献的家国情怀。正如他钟爱的杜甫诗句"文章千古事,得失寸心知",他的百年人生早已成为人类文明史上的不朽篇章。 先生虽去,精神永存。让我们一起铭记那些为科学与家国奉献一生的先行者。