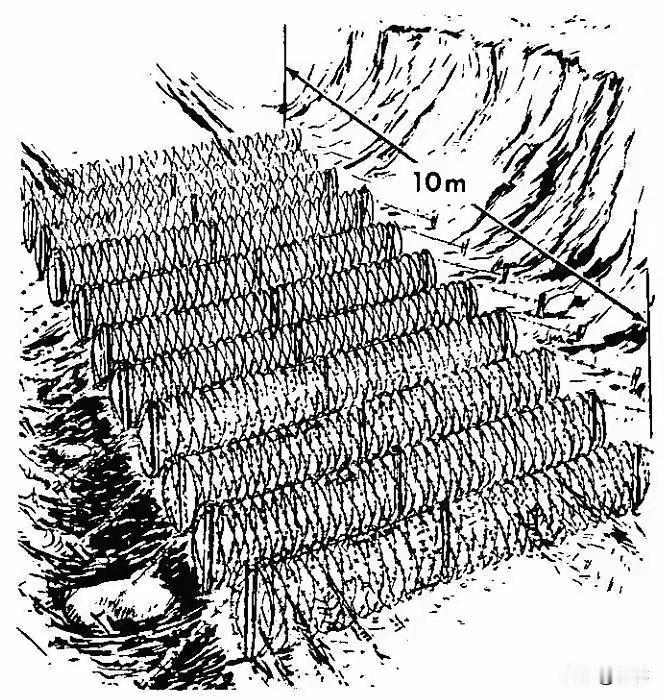

15式坦克的装甲有多薄?可以说常规坦克一炮下去,15式直接原地报废,然而15式的作用,根本不在于此。 15式的重量摆在那,满打满算也就三十多吨,跟五十多吨的99A比,重量差了近一半,装甲自然不可能堆得一样厚,但这不是设计缺陷,是主动取舍。 设计师把省下来的重量全用在了别的地方,比如动力和信息化设备。 而且它的防护不是一刀切的薄,炮塔正面用了楔形复合装甲,还能外挂反应装甲,重点部位的防护能力比不少老款中型坦克还强。 侧面和后部有专门的格栅装甲,对付战场上常见的火箭弹和反坦克导弹足够用。 更聪明的是防护思路的转变,俄乌战场上,无人机从头顶攻击成了坦克的大麻烦,俄军一开始拼命焊钢板,结果坦克变笨,炮塔都转不动,成了笑柄。 15式没走这条路,直接加了个防护棚。这东西不是简单的铁皮顶,是用特殊材料做的,能让无人机投下的弹药在穿透过程中消耗能量,等打到主装甲时威力已经大减。 这种用空间换防护的办法,既保住了机动性,又解决了头顶的威胁,比硬堆装甲高明多了。 所以说它怕常规坦克炮没问题,但战场不是决斗场,不会傻到站着跟重型坦克对轰,真遇到硬茬,它有办法躲,有办法先动手,这才是关键。 15式的真正本事,是能去重型坦克去不了的地方,中国西南的高原,海拔四五千米,空气稀薄,重型坦克上去后发动机动力掉得厉害,启动困难,跑起来慢吞吞,跟没力气的壮汉似的。 15式专门针对高原做了优化,发动机带两级涡轮增压,到了高海拔地区能自动调节进气量,动力损失很小,照样能跑得顺畅,车组还有制氧设备,在极端环境下能保持战斗力,这都是重型坦克比不了的。 南方的水网和丘陵地带也一样,重型坦克容易陷在泥里,或者被地形卡住,15式车身紧凑,悬挂系统能调高度,水田和山路都能开得动。 能快速到达战场更重要。现在打仗讲究兵贵神速,15式轻,运-20一次能拉两辆,几个小时就能投送到千里之外的热点地区,重型坦克想投送,不仅要更大的运输机,数量还上不去。 等重型坦克慢悠悠开到高原边境,15式可能早就占据有利地形了,这种快速部署能力,比多几毫米装甲管用得多,毕竟能先到战场的装备,才谈得上发挥作用。 火力上15式也没短板,主炮是一门长身管105毫米线膛炮,别嫌口径不如125毫米的,这门炮的膛压很高,发射专用穿甲弹,对付周边常见的主战坦克完全够用。 还能发射炮射导弹,射程比普通炮弹远得多,能在对方坦克的射程外发起攻击。 火控系统也先进,车长和炮长都有热成像仪,晚上或者天气差的时候也能精准锁定目标,动对动射击的命中率非常高。 辅助武器还有遥控武器站,能对付高处的步兵和轻型车辆,不用乘员冒头操作,安全性和效率都提升了不少。 更核心的是它的信息化能力,15式能接入战场数据链,跟步兵战车、无人机、武装直升机共享信息。 无人机发现目标,信息能直接传到坦克里,不用自己去摸索敌情,车长有周视镜,能360度观察战场,提前发现威胁。 这种融入体系的能力,让它不只是一辆坦克,更是一个战场节点,单打独斗的时代早过了,能跟队友联动的装备,战斗力能翻好几倍。 所以看15式得换个角度,它不是“缩水版”坦克,而是针对性极强的“专业版”装备。 重型坦克负责在平原开阔地冲锋陷阵,15式负责在高原、丘陵这些特殊区域打开局面,两者是互补的。 15式的设计思路,其实是对未来战场的精准判断,知道威胁来自空中和信息差,就强化对空防护和信息化,知道地形限制了重型装备,就极致优化机动性。 这种不追求面面俱到,只在关键领域做到极致的思路,比单纯堆参数高明得多。 装备的价值从来不是看单项性能多突出,而是看是否适配自己的需求。 15式填补了中国陆军在复杂地形的装甲力量空白,让以前重型坦克覆盖不到的区域有了可靠的突击力量,这才是它真正的意义所在,也是它能成为核心装备的原因。