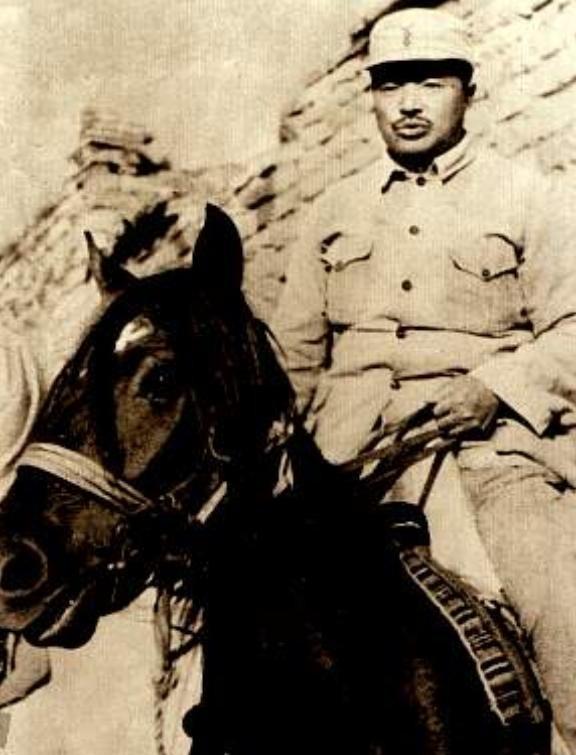

1979年,中央会议讨论出兵越南问题,会上,各将领态度有所不同,其中,叶剑英元帅和粟裕大将就反对出兵,但谁也没想到,陈云接下来的一番话,直接让邓公下定了出兵决心。 1979年,对咱们国家来说是个特别的年份,刚从十年的动荡里缓过劲儿来,百废待兴,所有人都憋着一股劲想把日子过好。可南边的邻居越南,却越来越不安分。他们自诩“世界第三军事强国”,仗着苏联在背后撑腰,不光入侵了柬埔寨,还把枪口对准了我们,在边境上制造流血事件,排华反华,气焰嚣张得很。 这口气,我们能咽下去吗?中央军委为此开了好几次会,气氛相当凝重。打,还是不打,这是个天大的问题。 会上,将帅们的意见分了好几派。其中,叶剑英元帅和粟裕大将这两位德高望重的老帅,就明确表示了担忧。 先说粟裕大将,这位被誉为“战神”的常胜将军,一辈子没打过几次败仗,但他这次却投了反对票。为啥?不是他怕了,而是他看得太远、太深了。粟裕的目光,始终没有离开我们北边那个巨大的邻居——苏联。当时,中苏关系紧张到了冰点,苏联在咱们边境线上陈兵百万,就像一把达摩克利斯之剑,随时可能掉下来。 粟裕的逻辑很清晰:越南只是个“小弟”,真正的大佬是苏联。我们要是把主力部队都拉到南边去打越南,北边怎么办?万一苏联趁我们南下,从北边打过来,那可是两线作战,兵家大忌。更何况,我们的军队刚经历十年浩劫,训练废弛,装备也谈不上先进,很多士兵连枪都没摸过几次,十七年没打大仗了。用这样的军队去打刚刚战胜了美国的越军,粟裕心里没底。他认为,对付越南的挑衅,可以“严阵以待,但不主动出击”,把国防重心牢牢钉在北方,防备苏联的突袭。 叶剑英元帅的顾虑,则更多是站在国家全局的角度。叶帅是老成谋国之人,他觉得国家刚稳定下来,经济建设是头等大事,一切都应该给经济发展让路。打仗是要花钱的,一开打,黄金万两,国家的财政会承受巨大的压力,刚起步的经济建设可能就得停滞。而且,国际影响也不好估量。这一仗会不会把我们拖入战争泥潭?会不会影响我们刚刚打开的与西方国家交往的局面?这些都是未知数。 粟裕从纯军事角度分析,风险太大;叶帅从国家战略和经济层面考虑,时机不对。这两位的意见,分量极重,让会议室里的气氛更加凝重。支持出兵的人虽然义愤填膺,但面对这两位老帅提出的现实问题,也感到压力山大。 邓公一支接一支地抽着烟,眉头紧锁,听着各方意见。他当然知道其中的利害关系,打这一仗,确实是步险棋。但越南的所作所为,已经触及了我们的底线,这已经不是简单的边境摩擦,而是关系到国威和长远战略安全的大问题。如果连家门口的挑衅都不敢回击,以后谁还把我们当回事?改革开放还怎么搞? 就在大家争执不下,邓公也难以最后拍板的时候,一个平时不太管军事的人站起来发言了。他就是陈云。 谁也没想到,陈云接下来的一番话,像一颗定心丸,直接让邓公下定了出兵的决心。 陈云在党内的地位极高,但他主要是管经济的,是我们的“经济大管家”。大家以为他也会从“打仗费钱”的角度来谈,没想到,他一开口,角度清奇,却直击要害。 他说了一段很实在的话:“越南这个问题,我看必须要打。为什么?因为他们一直在边境闹事,搞得我们广西、云南的边民没法正常生产,没法安心生活。我们投入了大量的人力、物力、财力去戍边,这就像一个国家身上不断流血的伤口。” 他顿了顿,接着说:“长痛不如短痛。我们花钱打这一仗,看起来是亏了。但是,如果我们一战把他们打痛、打怕,换来我们边境几十年的安宁,让国家可以集中精力搞建设,那这笔账,就太划算了!我们现在要搞改革开放,需要一个和平稳定的环境。这个环境,不是靠别人恩赐的,是要靠自己打出来的。这一仗,打的不仅是军事仗,更是经济仗、政治仗!” 这番话,一下子点醒了在场的所有人! 越南的骚扰,就像慢性病,天天折磨你,让你不得安宁,持续消耗你的国力。陈云从一个经济学家的角度,算了一笔“长远账”。他告诉大家,用一次性的、可控的军事成本,去换取一个长期的、稳定的发展环境,这是一笔稳赚不赔的买卖。 这番话,简直说到了邓公的心坎里。邓公推动改革开放,最需要的是什么?就是一个“稳”字。内部要稳,外部环境也要稳。陈云的发言,把出兵越南的军事行动,和国家经济建设的核心目标完美地结合了起来。它不再是一个单纯的“要不要出气”的问题,而是“要不要为未来的发展扫清障碍”的战略抉择。 这一下,邓公彻底下定了决心。他掐灭烟头,站起来说:“我赞成陈云同志的意见!我看,这仗非打不可,而且要快打,速战速决,打完了就回来,集中精力搞我们自己的建设!” 就这样,出兵越南的大政方针,在这次关键会议上定了下来。后来的事情我们都知道了,邓公亲自点将许世友和杨得志,分东西两线,以雷霆万钧之势,在短短一个月内,席卷越南北部,给了“世界第三军事强国”一个永生难忘的教训。