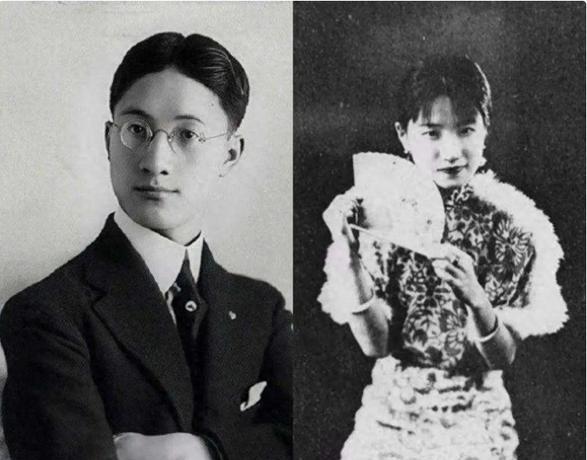

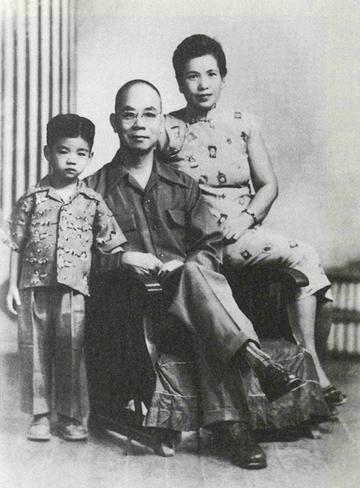

1928年,徐志摩母亲推开卧室门时,映入眼帘的是一幅难以置信的景象:儿子徐志摩与妻子陆小曼、朋友翁瑞午三人竟然赤身躺在同一张床榻之上。陆小曼和翁瑞午姿势亲密无间,而徐志摩则被挤到床边的一小角落,身子几乎要掉落到地板上去。面对如此疯狂放荡的一幕,徐母顿时勃然大怒:这个家已经毁了! 陆小曼是谁?那可是当时北平社交圈里最闪亮的一颗星,家世好,才情高,人又长得漂亮,走到哪儿都是焦点。她的第一任丈夫王庚,西点军校毕业,前途无量,标准的青年才俊。这本该是一段完美的婚姻,但问题是,王庚是个工作狂,他给得了陆小曼优渥的生活,却给不了她想要的陪伴和精神共鸣。 就在这时,徐志摩出现了。一个是为了排遣寂寞的社交名媛,一个是刚在林徽因那里失恋、情感无处安放的浪漫诗人。两个人就像干柴遇上烈火,迅速点燃了。为了这份爱,陆小曼跟王庚离了婚,徐志摩也不顾恩师梁启超在婚礼上那番近乎“诅咒”的训词,毅然决然地娶了她。他们以为,这是冲破世俗牢笼,奔向灵魂自由的开始。 然而,婚后的生活很快就给了他们一记响亮的耳光。陆小曼从小娇生惯养,花钱如流水,是出了名的“会花钱”。徐志摩虽然家境不错,但毕竟不是金山银山。为了维持陆小曼奢华的生活,他不得不同时在好几所大学兼课,还倒腾古玩、做房产中介,像个陀螺一样在上海、北平之间来回奔波。 昔日的浪漫诗人,硬生生被逼成了疲于奔命的“打工人”。 更要命的是,陆小曼身体不好,还染上了鸦片烟瘾。为了给她治病,徐志摩经人介绍,请来了推拿医生翁瑞午。这个翁瑞午,不是个简单人物。他懂医术,会唱戏,善交际,还精通金石字画,是个八面玲珑的“雅士”。他不仅用推拿缓解了陆小曼的病痛,更重要的是,他陪着她一起抽鸦片,成了她在精神和生理上都极度依赖的人。 于是,一个诡异的“三人行”局面形成了。徐志摩在外奔波挣钱,翁瑞午在内陪伴慰藉。那幅传说中让徐母崩溃的“同榻”画面,或许是夸张的民间演义,但它背后折射出的,是徐志摩在这段关系中逐渐被边缘化的无奈与心酸。他爱陆小曼的灵动与才华,却也为她的挥霍与依赖所困。据说,徐志摩坠机前,两人还因为陆小曼不愿随他北上而大吵一架,陆小曼甚至抄起烟枪砸向他。心灰意冷的徐志摩,就这样登上了那架再也没能降落的飞机。 1931年,一声巨响,诗人魂断济南。这对陆小曼来说,无异于天塌了。 徐志摩的死,像一道分水岭,把陆小曼的人生劈成了截然不同的两半。前半生,她是万众瞩目的名媛,是诗人捧在手心的缪斯;后半生,她迅速从云端跌落。徐家停了她的经济供给,昔日的朋友们对她避之不及,整个世界都仿佛在指责她是“红颜祸水”。 就在这个全世界都抛弃她的时候,只有翁瑞午,选择留了下来,并且一留就是三十年。 从世俗的眼光看,他们的同居是不道德的。翁瑞午自己有妻子和孩子,却长年住在陆小曼的家里,包揽了她的一切开销。外界的流言蜚语从未断过,翁瑞午甚至会半开玩笑地对朋友说:“王庚是陆军,我是海军,志摩是空军,我们是‘海陆空’凑一块了。”这种近乎无赖的自嘲,听着让人五味杂陈。 那么,他们之间是爱情吗? 多年后,当翁瑞午去世,居委会干部来登记,问陆小曼他们是什么关系时,她沉默了很久,只淡淡地说:“算是朋友吧。”后来,她对朋友说出了那句广为流传的总结:“我对他没有爱情,只有拖累。” 徐志摩死后,陆小曼病痛缠身,又离不开鸦片,几乎丧失了独立生活的能力。翁瑞午的出现,对她而言,更像是一根救命稻草。他供养她,照料她,让她在那个风雨飘摇的年代里,有了一个可以栖身的角落。 而对于翁瑞午,陆小曼又是什么?或许是一种对昔日“女神”的占有欲,或许是一种“拯救者”的满足感,又或许,仅仅是因为他自己也需要一个能排遣内心孤独的伴侣。他们两个人,更像两个在寒夜里瑟瑟发抖的人,为了生存,不得不紧紧抱在一起,互相汲取对方身上仅存的那一点点温度。 这不是爱情,这是一种“共生”关系,一种互相依赖、互相消耗的漫长岁月。 晚年的陆小曼,判若两人。据后来拜她为师的张方晦回忆,第一次见到她时,这位曾经颠倒众生的美人,已经变得瘦骨嶙峋,牙齿脱落,脸上满是岁月的风霜。她不再是那个光芒四射的“交际花”,而是一个在柴米油盐和病痛中消磨了所有光彩的普通老人。 她和翁瑞午的生活,充满了现实的计较。翁瑞午为了供养她和自己的大家庭,不惜变卖家藏的珍贵书画。而陆小曼,似乎也心安理得地接受着这一切。他们的关系,早已被日复一日的吗啡、账单和琐事磨去了所有浪漫的色彩,只剩下最原始的生存需求。