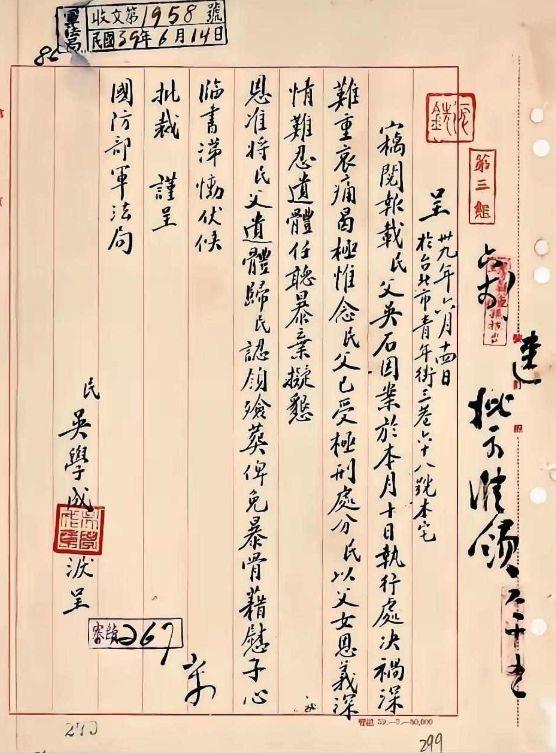

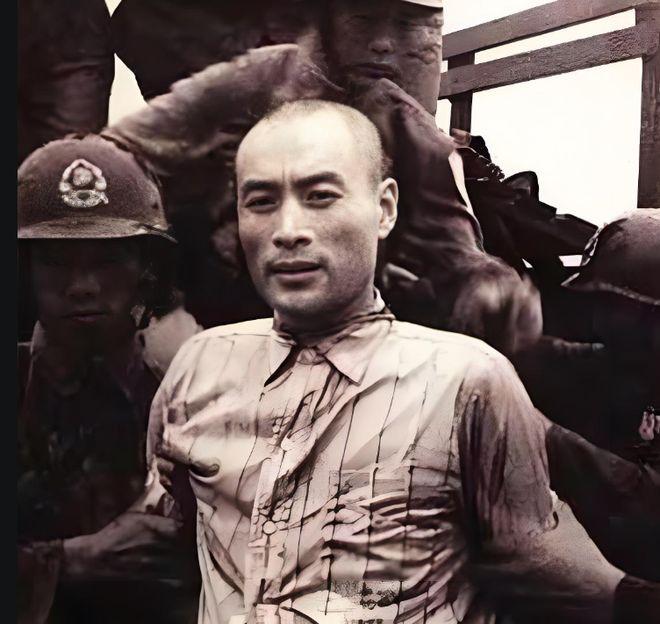

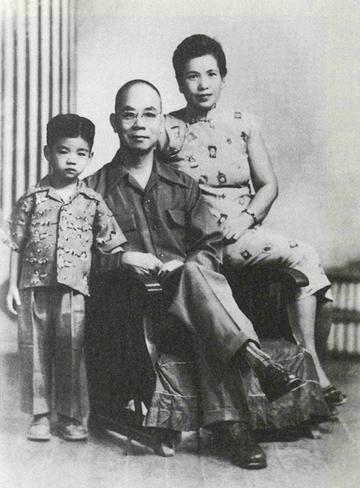

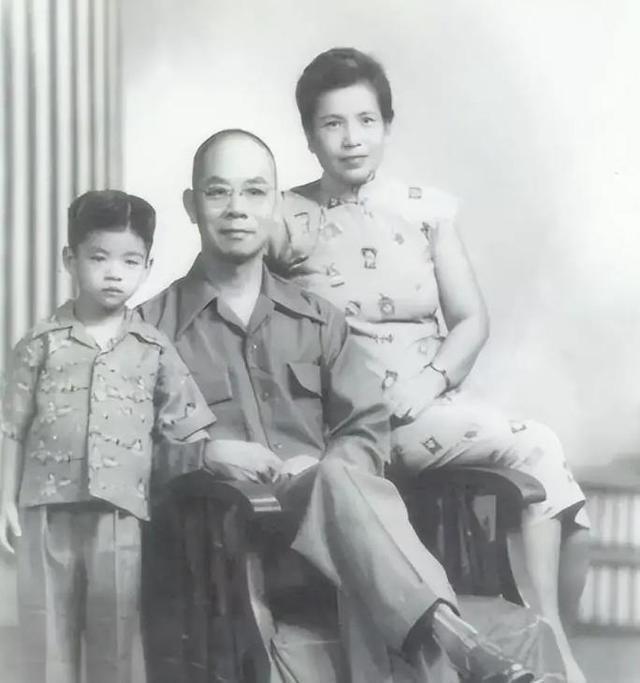

吴学成当年写信领遗体的勇气,只是怕父无葬身地。这封信写于1950年6月14日。奇迹般地,第二天,军法局批了:准予领取。条件是不能声张,不能办丧事,更不能对外说。 (信源:百度百科——吴学成) 1950年初夏的台北,空气里弥漫着一种压抑的气息。街口的公告栏上贴满了“匪谍案”判决,马场町的枪声隔三差五响起。就在这样一个年代,一个年轻人,提笔写下了一封命悬一线的信。他叫吴学成,那个被处决的中将吴石,就是他的父亲。那一年,他二十几岁,信的内容不长,却写出了一个儿子最纯粹的恐惧——怕父亲暴尸荒野,无处安息。 吴石案的风暴在台湾几乎无人不知。1949年后,国民党政权退守台湾,对岛内潜伏的中共地下组织展开大规模清查。吴石,中将军衔,曾任国军参谋次长,被控“通共叛乱”。他的名字在情报档案中被标红,在军法局的文件里,他是“敌特头目”。所有与他有牵连的人,都成了靶子。家族被监控,亲友被问讯,连邻居都不敢上门探望。 那一年春天,吴石与朱枫等人被捕。案件进展神秘,外界只听到传闻——有人交代,有人叛变,有人彻夜被审。5月30日,军法局宣布判决:吴石、朱枫等人死刑。消息传出,吴家陷入沉默。没有人敢上街打听,也没有人敢去探监。夜里风声一大,家人就会以为警车又停在门口。 6月10日清晨,马场町传来几声短促的枪响。吴石的生命在那一刻定格。消息被严密封锁,遗体去向不明。坊间传言,他被草草埋在乱葬岗,连标志都没有。吴学成辗转得知消息后,整夜未眠。他知道,那具遗体可能再不见天日。第二天,他提笔写信,信开头只有一句:“吾父死于军法,请准许领回遗体安葬。” 那封信写得克制、冷静,却藏着压抑到极致的情绪。他没有喊冤,也没有辩解,只是请求能让父亲入土为安。信件送往军法局,仿佛一粒石子扔进深潭。没人敢抱希望。可奇迹般地,6月15日,批文下来了——准予领取,但不得声张,不得办丧事,更不得对外提及。 那一刻,吴学成手中的纸几乎在抖。军法局的印章像一块烙铁,既沉重又冰冷。批准的背后,可能是某个官员的一念之仁,也可能只是程序上的疏忽。没人知道缘由。吴学成拿到批文,独自前往马场町。他穿着最旧的衣服,带上麻绳与草席。烈日下,刑场的泥地混着血迹,他在角落找到了父亲的遗体。 那具身体被枪击穿胸,衣襟上还有泥土与灰烬。没有棺材,没有碑文,只有一个儿子的双手,将那具遗体一点一点抬上草席。目击者后来回忆,吴学成的背影孤单而坚决。一路走过警卫岗,他没敢抬头。那一程,像是送父亲回家的最后一段路。 回到家中,吴家没有哭声。屋子关着窗,邻居也装作不知。遗体暂放一夜,第二天,家人用土罐做了临时棺。没有仪式,没有亲友相送。唯一的陪伴,是几根蜡烛和一封被汗水打湿的批文。有人说,那夜台北下了小雨,屋顶滴水声与哭声混在一起,像一段不敢被记下的哀歌。 几十年过去,吴学成的那封信被保存了下来。信纸泛黄,笔迹清晰。那不是英雄宣言,而是一份对亲人的执念。后来在台湾学界整理吴石案时,研究者称这封信是“冷战档案中的人性碎片”。在冰冷的政治对立中,一个儿子的举动成了唯一的温度。 吴石案在台湾史上留下复杂印记。政治宣传里,它是“破获的匪谍阴谋”;而在历史档案中,它是一场血与忠诚的悲剧。多年后,台湾的“促转会”重启平反调查,承认该案审判存在瑕疵。吴石、朱枫等人的姓名被重新提起。岛内的老记者说,那些被枪决的人,并非叛国,而是理想的殉道者。 吴学成一生没再提起那封信。家人说,他只是偶尔去墓前坐坐,点根香,不说话。那个墓没有碑,只是一块被风吹平的小土丘。也许是命运的讽刺,吴石用生命写下忠诚,儿子用沉默保存尊严。政治的浪潮掀起多少喧嚣,到头来,只剩下父与子的一次拥抱。 如今回望,那封写于1950年6月14日的信,字句间透出的,不是抗争,而是克制。一个普通人面对体制的冷漠,唯一能做的,就是让亲人不被遗忘。那是恐惧中的温柔,是绝境里的勇气。每个历史档案背后,或许都藏着这样一封信——短短几行,却比枪声更有回响。

用户10xxx00

此仍中华千百年孝感天下的最好例证!

lfc

吴学成是吴将军的女儿!