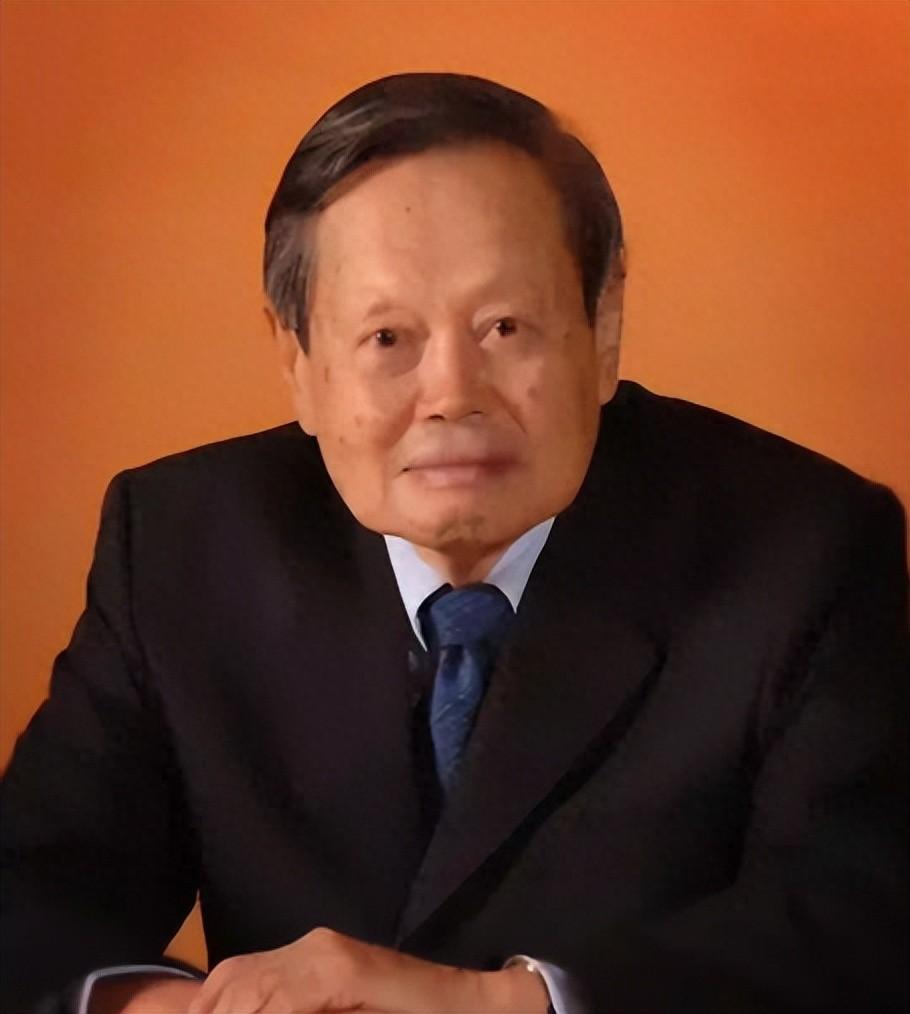

邵逸夫是个谜!他每年向国内捐1亿港币,2014 年邵逸夫去世,他死后200多亿财产却无人继承,别说争夺家产了,直到他去世,他的4个子女,都没有一个人出现,他超过200亿的遗产,如今还躺在邵氏基金里,无人问津。 提起邵逸夫,很多人第一反应都是校园里那幢“逸夫楼”。 无论是大学还是中学、小学,几乎都能见到这三个字。 可很少有人知道,这位名字印在校园楼上的老人,生前是香港娱乐圈的传奇人物,也是捐款最多的慈善家之一。 邵逸夫活了107岁,一辈子掌管过TVB,拍过无数电影,积累了上百亿财富。 但他最后的日子,却是一个人孤零零地走完的。 2014年1月7日,香港养和医院的病房里,他静静地躺在床上,身上插满管子,一整天都盯着门口,像是在等人,可门始终没被推开。 直到最后一刻,他依旧没能等到那几个本该最亲的人。 邵逸夫有四个孩子,全都是他和原配黄美玲所生。 早年一家人生活在新加坡,那时候家里虽然忙,但感情还算融洽。 后来他到香港发展事业,创办邵氏兄弟电影公司,整个人都扑在了影视事业上。 拍戏、建厂、谈合作,一年到头几乎不回家。 就在那个阶段,他遇到了方逸华,一个从歌女出身、做事极有头脑的女人。 两人并肩打拼几十年,最终成了彼此的伴侣。 这段感情,也成了他与子女关系彻底决裂的开始。 1987年,原配黄美玲在洛杉矶去世。 邵逸夫当时人在香港,正与方逸华出席活动,最后也没去送前妻最后一程。 那次之后,孩子们再也不愿和父亲多说一句话。 有人说,他们不是恨父亲的选择,而是恨他连母亲的最后一面都没见。 从那以后,父子、母子之间的距离越来越远。 邵逸夫虽然偶尔会安排生活费、节日红包,但感情早已冷淡。 2000年,他把TVB的实际控制权交给方逸华。 2008年又卖掉了剩下的股权。 那时,四个子女没有一个人站出来表态,也没再提起继承的事。 后来媒体才知道,他其实早给子女成立了信托基金,每个人一辈子都不会缺钱,但他显然更相信制度和慈善,而不是亲情。 与这份家庭冷清形成鲜明对比的,是他在公益上的热情。 1985年开始,邵逸夫通过“邵氏基金”向内地捐款。 那时正值教育资源紧缺,他一掷千金,为全国各地学校捐建教学楼。 几十年间,全国有超过6000座“逸夫楼”拔地而起,几乎遍布所有省份。 他常说:“国家要强,教育得先好。”他希望有一天,在逸夫楼里读过书的人,能比看过他电影的人更多。 他的第二任妻子方逸华,也继承了这份信念。 她掌管TVB多年,做事干练低调。 晚年,她把自己名下价值近四十亿港元的资产,全都捐给慈善信托,不留给任何私人。 邵逸夫去世后,4个子女发布联合声明,明确放弃继承遗产。 这200多亿的巨额财富,最终全部注入了邵氏基金,用于教育和医疗事业。 有人替他惋惜,说他把爱都给了陌生人,却没留一点给家人。 也有人理解,说有些伤,一旦结冰,再多的钱也融化不了。 邵逸夫的故事,其实是一面镜子。 它照出了一个成功男人的两面:一面是慷慨、远见、责任。另一面是孤独、遗憾、缺席。 他一生赚的钱足够改变几代人的命运,却没能挽回自己的家庭。 可不管怎样,那些立在风雨中的“逸夫楼”,不会说谎。 它们记录着一个世纪老人留下的足迹,不是冷冰冰的财富,而是他希望后人能读书、有机会、能改变命运的那份心。 对此你怎么看? 信源:闽南网