中医:凡出汗多者,最应该忌发散,当心津衰阳亡!

生活中总有人被 “出汗多” 困扰:有人稍微动一动就满头大汗,有人感冒后吃了发汗药,汗流不止还高烧不退…… 遇到这种情况,很多人会觉得 “出汗能排毒”,甚至特意用发汗的方法调理,却不知道 ——凡出汗多者,最忌盲目 “发散”,严重时可能导致 “津衰阳亡”,危及健康。

今天就从中医角度,讲清 “出汗多” 背后的隐患,以及正确的应对方法,尤其是最后那个案例,能帮你读懂 “虚汗” 的危险信号。

一、为啥出汗多忌 “发散”?先搞懂 “汗” 与 “阳气” 的关系

中医里,“汗” 和 “阳气”“津液” 紧密相关:

阳气是身体的 “动力源”,能 “固摄” 津液(就像给装水的杯子盖盖子),让汗 “该出时出,该止时止”;

津液是汗的 “原料”,而 “津能载阳”—— 津液里藏着阳气,大量出汗时,阳气会跟着津液一起流失,就像 “水少了,船(阳气)也撑不住了”。

所谓 “忌发散”,就是指别用发汗药、汗蒸、猛吹冷风等方式,让汗出得更多。尤其是本身阳气虚的人(平时容易累、怕冷、爱感冒),本来阳气就不够 “盖盖子”,再盲目发散,只会让阳气随汗流失,从 “气虚” 变成 “阳虚”,严重时甚至 “亡阳”—— 阳气快耗没了,身体就像没了 “火种”,会出现手脚冰凉、意识模糊等危险情况。

这里要特别区分 “正常汗” 和 “病汗”:

正常汗:夏天天热、运动后出汗,汗出后身体舒服,没有乏力、怕冷,这是身体在调节体温,不用管;

病汗:安静时也出汗(自汗)、晚上睡觉出汗(盗汗)、感冒后吃发汗药却汗流不止,汗出后更累、更怕冷,这是 “虚汗”,必须警惕。

二、案例:感冒后发汗不当,高烧 + 大汗不止,靠 “救阳” 才稳住

之前遇到过一位患者,平时身体就虚,总爱感冒。有次淋了雨,得了风寒感冒,发烧怕冷,他自己找了发汗的感冒药吃,吃完烧退了,可到了下午又烧起来,而且体温更高。

他以为是 “药不对症”,又换了另一种辛凉解表的药(更偏发汗),结果汗越出越多,衣服都湿透了,烧却没退;后来吃了西药退烧药,晚上还是反复高烧,还添了新毛病:关节酸痛、手脚冰凉、头晕得站不住,摸脉时发现脉象 “沉细无力”(正常脉是有力的,沉细说明阳气已经虚到 “沉下去” 了)。这就是典型的 “表阳不固、虚阳外越”:

本来阳气就虚,两次用发汗药,让阳气随汗流失;

阳气不够 “固摄”,汗出得更凶,形成 “越汗越虚,越虚越汗” 的恶性循环;

虚阳 “外越”—— 阳气快撑不住了,想 “跑” 到体表,所以看起来在发烧,其实是 “假热”,本质是阳气快没了。

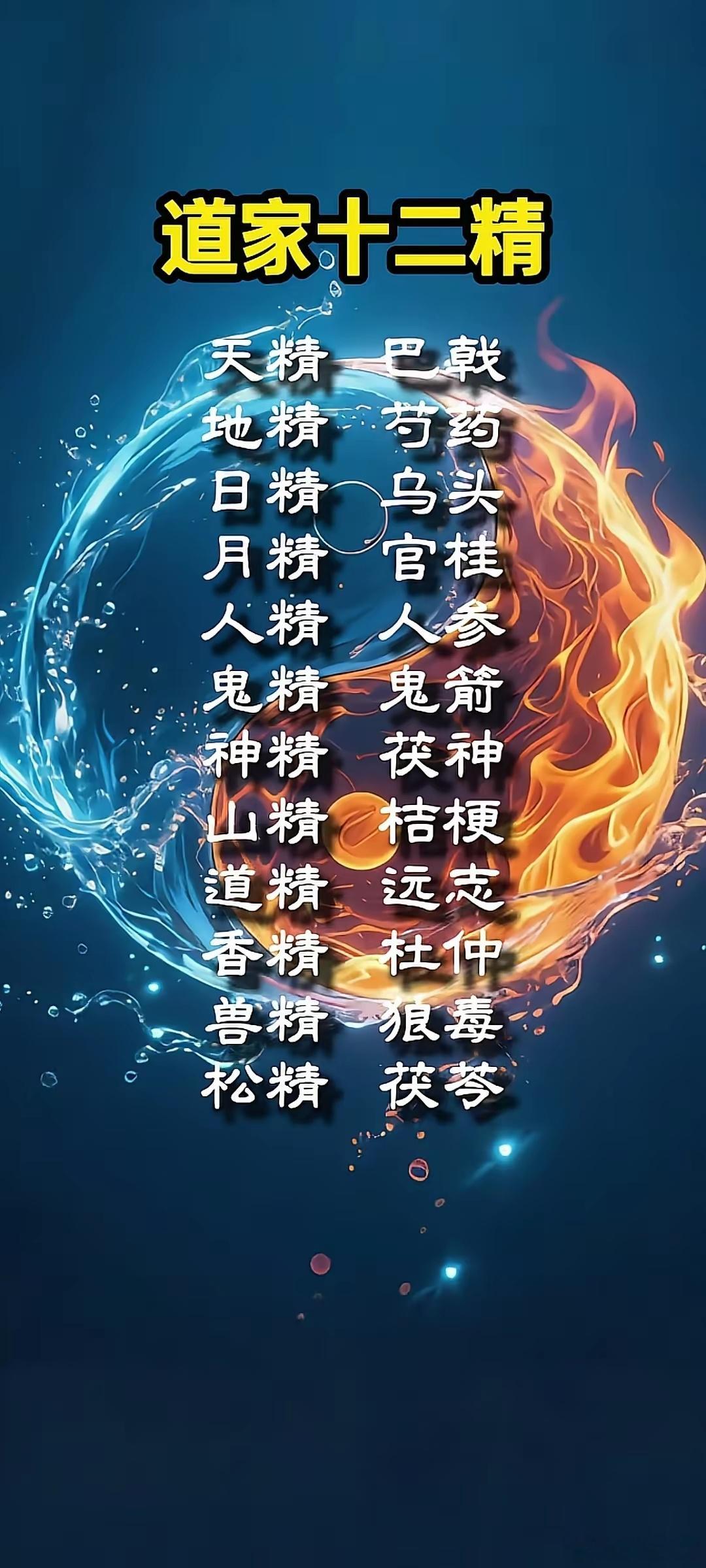

当时没给他用解表药,而是用了大剂量的四逆汤(附子、干姜、炙甘草)—— 这是中医里 “救阳” 的经典方,就像给身体 “添火种”:

附子、干姜温补肾阳,把快灭的 “阳气火种” 重新点燃;

炙甘草补脾胃、调和药性,让阳气能慢慢 “扎根”。

当天吃了两剂,患者就不烧了,汗也止住了;再吃三剂,手脚不凉了,力气也慢慢恢复,感冒彻底好了。

有人会问:为什么不用桂枝加附子汤?因为桂枝加附子汤适合 “脉浮”(表证还在,阳气虚但没那么重)的情况,而这位患者脉沉细,说明阳气已经虚到 “里” 了,必须先 “救里(补阳)”,再考虑表证,不然先解表只会更伤阳气。

三、出汗多(病汗)该怎么调?别发散,先 “固阳 + 补津”

如果自己或身边人出现 “病汗”(自汗、盗汗、发汗后汗不止),别慌,记住 “先固阳,再补津”,别盲目用发汗或清热的方法:

1. 先判断:是不是阳气虚的 “病汗”?

如果出汗多,还伴有以下情况,大概率是阳气虚:

汗出后怕冷、更累,手脚冰凉;

平时容易感冒、没力气,说话声音小;

舌头淡、苔白,脉无力(摸起来软趴趴的)。

2. 轻度虚汗:用食疗 + 生活习惯调理

喝 “黄芪山药粥”:黄芪 10 克(煮水),加山药、大米煮粥,黄芪能补肺气、固表(帮阳气 “盖盖子”),山药能健脾补津,适合平时自汗、爱感冒的人;

出汗后别猛吹空调:用干毛巾擦干,喝杯温热水(别喝冰水),补充流失的津液;

少熬夜、少劳累:熬夜会耗阳气,劳累会让阳气 “散” 得更快,尽量晚上 11 点前睡,别过度透支。

3. 严重虚汗(汗多 + 手脚凉、发烧不退):及时找中医 “救阳”

如果出汗多到衣服湿透,还伴有手脚冰凉、头晕、意识模糊,别自己调理,赶紧找专业中医师 —— 这种情况可能是 “阳气快耗没了”,需要用四逆汤、附子理中汤等 “救阳” 的方子,把阳气稳住,不然会有危险。

总结:出汗多别大意,“固阳” 比 “发散” 更重要

中医说 “汗为心之液”,汗里藏着阳气和津液,盲目发散只会 “耗阳伤津”。遇到 “病汗” 时,记住:

别用发汗药、汗蒸,别猛吹冷风;

先看是不是阳气虚,轻度的用黄芪、山药补,严重的及时 “救阳”;

正常汗不用管,病汗要警惕,分清 “真汗” 和 “假汗”,才不会伤了身体。

身体的信号从不会骗人,出汗多不是小事,别等 “阳气快没了” 才重视,早调理、找对方法,才能守住健康~

天凉就是秋

讲的听不明白

夜叉王黑木凯

这问题不能一概而论的,如果是寒湿化热,你用附子治疗,会火上浇油。