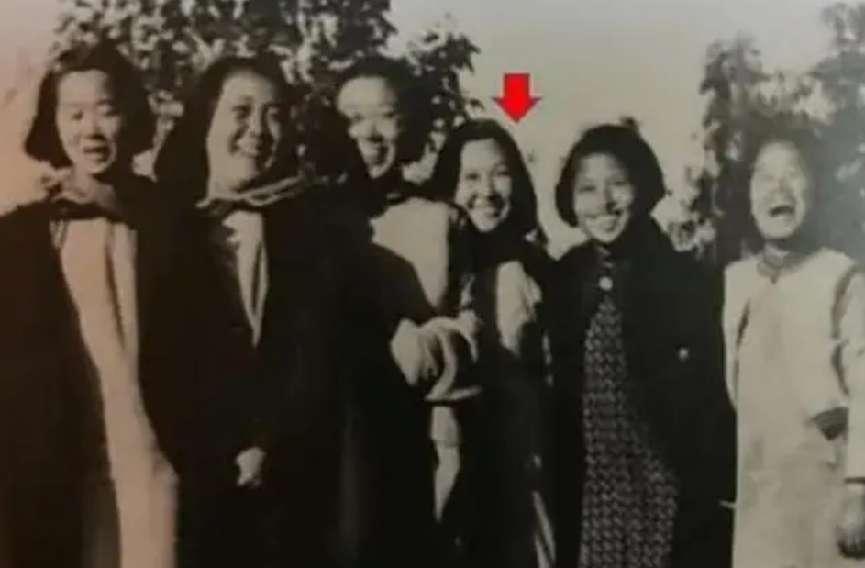

父亲是蒋介石心腹,她和丈夫却是红色特工,身份暴露后结局如何 1948年4月16日夜,南京城突降春雨。黄埔路总统府灯火未歇,蒋介石与贴身幕僚陈布雷对坐,小茶炉吱吱作响。蒋介石忽然低声抛出一句:“布雷,你的女儿在北平闹出的那桩案子,我已核实过。”这句话像冷雨打在窗棂,敲得陈布雷心口生疼。就在这一刻,这位国民党“文胆”才彻底明白,女儿陈琏与女婿袁永熙的命运,已成为军统和政坛角逐的一枚筹码。 陈琏出生于1919年,幼读私塾,后入上海圣约翰大学附中,英文流利,谈吐温婉。外人只知她是陈布雷的掌上明珠,却不知1939年夏,她在重庆由蓝若林介绍,悄悄在《屠格涅夫选集》扉页上写下入党誓词,从此走进另一条暗线。袁永熙与她相识于昆明西南联大,同为地下党外围学联骨干。一个精于文史教学,一个擅长电台技术,表面身份普通得不能再普通,却正好掩护了他们的地下使命。 抗战结束后,北平空气里带着沉沉硝烟。1946年初,南京梅园新村,中共中央代表团里钱瑛安排袁永熙北上,“跟北平职业青年打通线,谨记:身份不到最后关头绝不暴露。”钱瑛顺手递过一张薄纸,上面写着监狱斗争要诀:先拟口供、死守底线、不供同志。这张纸袁永熙折好塞进皮夹,从未离身。 1947年夏,陈琏调到北平贝满女中教历史,袁永熙受命在西单棉花胡同十一号搭设秘密联络点。婚礼简单——北平地下党只用一束百合和一桌素酒送新人入洞房。陈琏却把百合悄悄插进院子石砌花坛,说:“如果哪天它枯了,就说明咱们出事了。” 那年9月6日,百合依旧,却有意外闯入。夜里十点过,街巷已寂,忽然一阵嘈杂脚步。棉花胡同口三十余名便衣特务散开,步枪枪栓拉得叮当作响。倪超凡用皮靴踢门,木门震颤出闷响。屋里正开会的袁永熙、邢方群、陈琏对视一眼,没有慌乱,反而像排练过:文件塞衣柜后,台灯熄灭,袁永熙去开门。 门刚开,手电光刺眼,一副冰冷手铐扣在袁永熙手腕。“你们全部被捕。”特务说话不带情绪。陈琏挡在丈夫前,质问:“凭什么?”对方不理,反而将南屋学生陈彰远也押上吉普。陈琏临机应变,把二十元带着丈夫毛衣塞给陈彰远,硬说“他是来找工作的小伙子”。目的只有一个:对口供。 那一夜,四名被捕者扔进炮局胡同监狱,外面月色惨白。看守所登记簿上“陈秘书长女儿”几个字被红笔圈了又圈,成了各路特务关注点。可军统真正想要的,其实是一个姓袁的电台负责人。线索源于9月24日地下电台被破获,报务员李政宣叛变。他只招出“姓袁”,其他一概不知。偏巧,在此前一次搜捕中,特务从另一位被捕者田聪口袋里搜出“袁永熙”名片,于是“姓袁”与“电台”硬生生被连在一起。误会,却足以致命。 审讯室里,陈琏与袁永熙被分别关押。特务先软后硬:对陈琏,“你丈夫全招了。”对袁永熙,“你太太已写悔过。”两人听完都装作若有所思,却在心里重复钱瑛那句“死守口供”。不久,皮鞭、冷水、毛笔杆刑具轮番上阵,袁永熙十指被夹得血肉模糊,仍一句不吐。陈琏虽因“陈秘书长千金”名头未受皮肉刑,却被强迫站在隔壁审讯室门口,听丈夫惨叫。精神摧残比鞭打更狠,可她只是低声背诵那段《门槛》:“寒冷、饥饿、憎恨、嘲笑、监狱、死亡,我都准备好了。” 敌人没套出一句有效口供,却把监狱搞得草木皆兵。为了防范狱中串联,他们三天两头换牢房。一次夜里,袁永熙透过铁栅看见昏暗走廊尽头出现陈琏身影,便故意大声嚷:“我是小职员,抓错人了!”陈琏秒懂,隔空应和:“我也是普通教师!”一句简单配合,让特务以为两人身份暂未坐实,进一步加深迟疑。 11月29日深夜,炮局胡同监狱灯火彻夜,无人知晓究竟在筹划什么。看守把袁永熙押到陈琏牢门口,两人只能对视。谁都没说话,却心领神会。天亮前,政治犯被推上囚车,经西苑机场送往南京。北平街口行人稀少,囚车尾气夹着灰尘,呼啸而去。行程诡异:既不枪决,也不放人。幕后动机后来才揭开——北平站站长黄天迈借机“打脸陈布雷”,把问题推到南京,让蒋介石亲手做决定。 囚机落地的当晚,陈布雷收到通知。外界本以为这位“文胆”会动用关系保人,可他沉默了整整一个月,才给蒋介石写信:“家法难容,照党国法律办理。”看似大义,其实是自保。蒋介石批示后,军统卷宗上出现两条处理建议:陈琏“毒性较浅,可释放交家长管教”;袁永熙“毒性较深,可送青年集中营或军法处。”陈布雷心里清楚,第二条意味着终身监禁乃至枪决。 1947年年末,蒋介石在官邸留陈布雷小坐,拍其肩:“女婿是民青,不是共产党。”语调轻描淡写,却等于宣判免死。陈布雷眉梢才稍稍松动。几天后,袁永熙被转押清凉山,看守阅读新的批条——“取保释放,家庭管束”。陈琏先行出狱返慈溪老家,袁永熙随后跟去。离开监狱时,他把那张已被汗水浸透的“狱中要诀”纸条烧成灰,风一吹,灰烬散进秦淮河夜色。