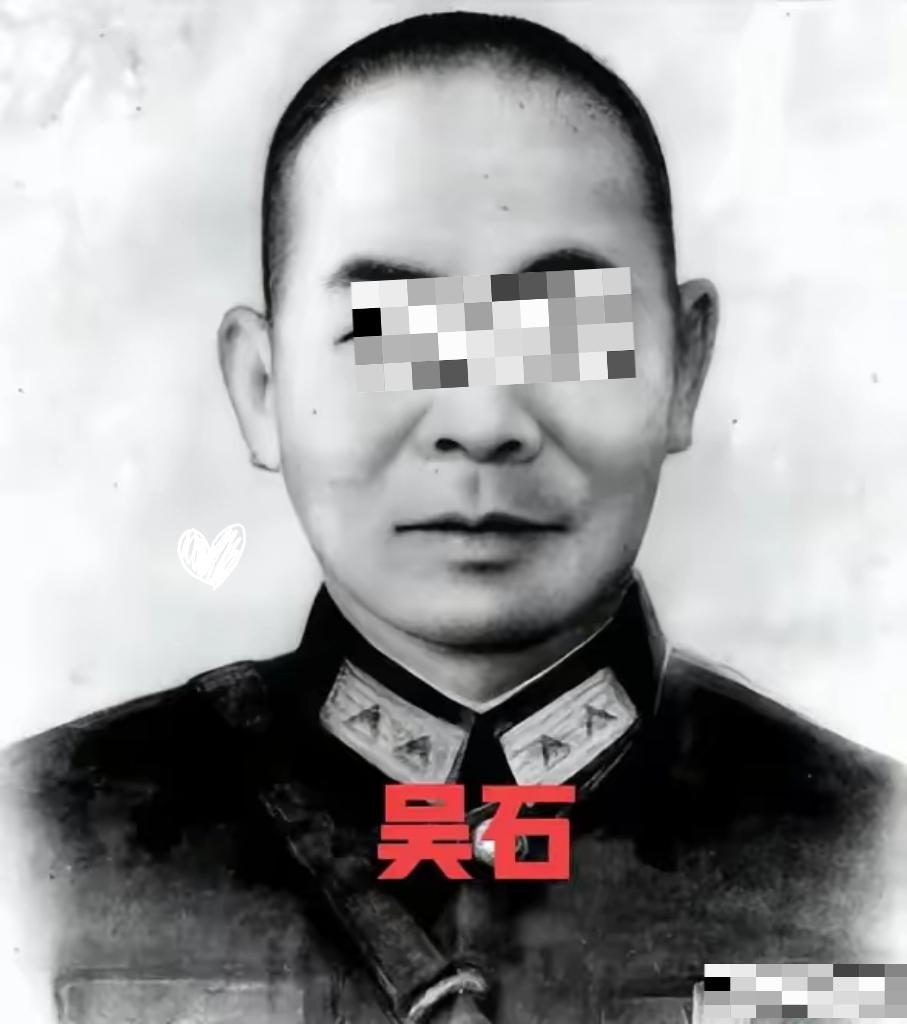

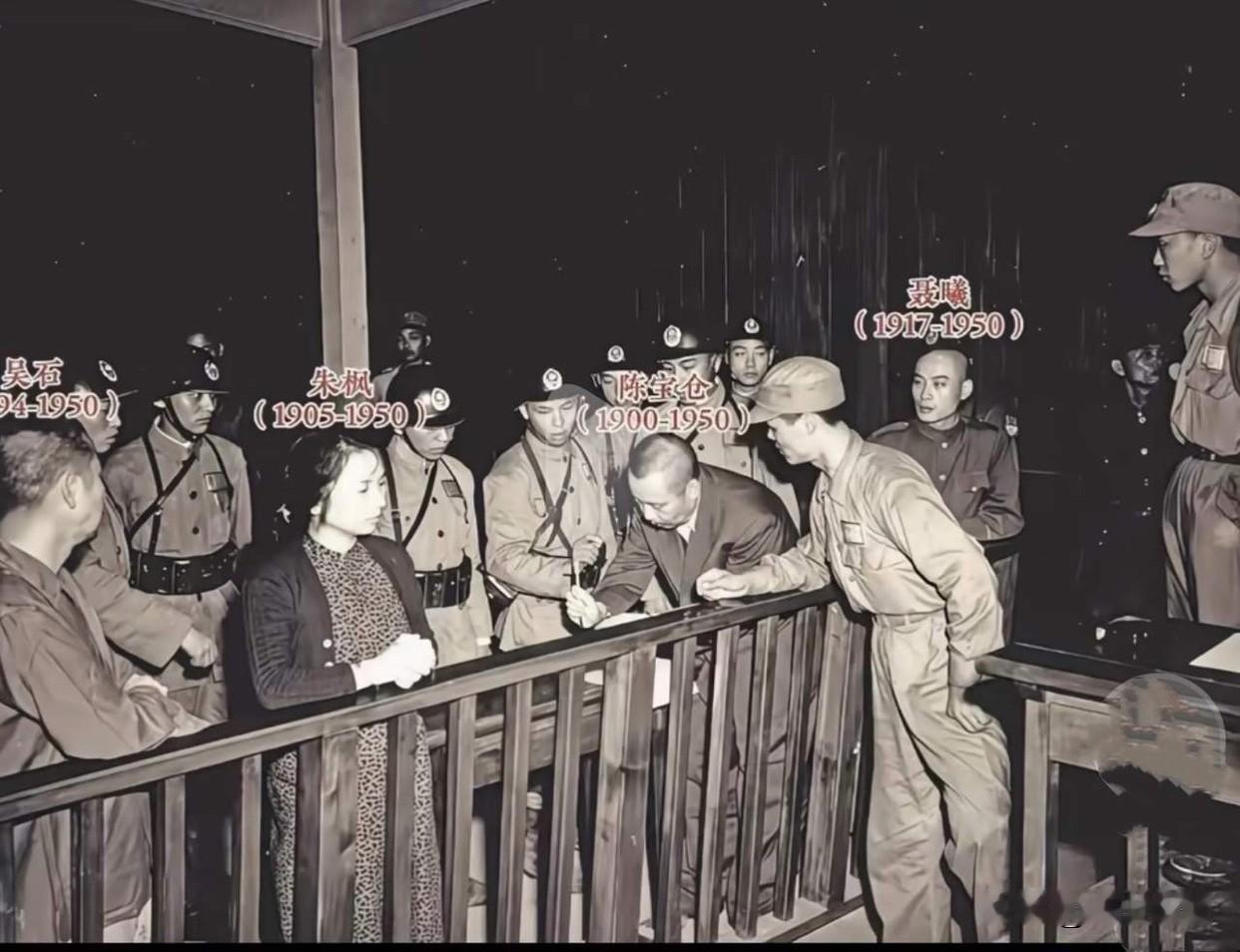

[中国赞]吴学成当年写信领遗体的勇气,只是怕父无葬身地。这封信写于1950年6月14日。奇迹般地,第二天,军法局批了:准予领取。条件是不能声张,不能办丧事,更不能对外说。 (信源:百度百科——吴学成) 1950 年台北马场町的清晨,冷得刺骨。几声枪响划破寂静,国民党少将吴石未等宣判、未及告别,便倒在刑场之上。彼时白色恐怖笼罩台湾,“政治犯” 家属如同惊弓之鸟,邻居避之不及,亲友噤若寒蝉。 可谁也没料到,吴石 16 岁的女儿吴学成,竟在全家陷入绝境时,做了件连成年人都不敢想的事 —— 提笔给杀人不眨眼的军法局写信,只为讨回父亲的遗体,让他能魂归故里。 那时候的吴家,早已支离破碎。母亲王碧奎被抓入狱,7 岁的弟弟懵懂无知,家门一锁,空荡的屋子只剩绝望。吴学成没有哭,她坐在昏黄的煤油灯下,一笔一画地在信纸上写下诉求,没有喊冤,没有控诉,只平静地表明身份,只求领回父亲遗体安葬。 没人教她这么做,也没人敢支持她 —— 在那个年代,和 “政治犯” 扯上关系,下一秒可能就会被拖进黑牢。可她知道,若自己不站出来,父亲或许会永远被遗忘在刑场,连一抔黄土都得不到。 这封写于 1950 年 6 月 14 日的信,竟创造了奇迹。第二天,军法局罕见批复准予领尸,却提出苛刻条件:不得声张、不得办丧、不得对外提及。 吴学成独自走向刑场,忍着悲痛扛回父亲遗体。族里侄孙吴荫先冒着风险帮忙火化,骨灰最终被寄存在台北郊区一座寺庙,谁也没想到,这一放就是 41 年。 没了父亲庇护,母女三人连栖身之所都成奢望。吴学成带弟弟被赶出家门,俩孩子抱单薄衣物,在火车站长椅熬过无数寒夜。为活下去,她带弟弟去中药铺打杂,一天挣的钱仅够买一碗稀粥和一个馒头,她喝稀粥,把馒头留给弟弟。 后来母亲出狱,日子仍艰难,吴学成立即辍学,在剑潭市场摆擦皮鞋小摊。冬天寒风如刀刮脸,她手冻得发紫也不敢停,因为她是家里唯一顶梁柱。 每年清明,吴学成都会陪母亲去寺庙祭拜父亲的骨灰。别人家扫墓热热闹闹,她们却只能沉默地站在角落,放下一束白菊就匆匆离开,生怕引来旁人的注意。 哪怕风雨交加,她也从未间断,夜里常梦见父亲,可梦里的父亲始终一言不发。她也说不清楚自己为何如此坚持,或许只是想让父亲知道,这个世界上,还有人在惦记着他。 日子一天天过去,弟弟吴健成长大,凭努力考上大学,还获美国南加州大学奖学金,却因“政治犯家属”身份卡在政审。吴学成没犹豫,卖掉唯一金项链凑钱买机票。送机时,她悄悄塞一张泛黄全家福到弟弟口袋,背面用铅笔写着:“别忘了爸爸,也别忘了回家。” 这一别又是多年。留在大陆的大哥吴韶成、姐姐吴兰成日子不好过。吴韶成毕业后投身工业建设,因 “国民党少将之子” 身份受打压;吴兰成学医后赴内蒙古行医,还推动针灸走向世界。 一家人天各一方,1981 年才在美国重逢。三十一年未见,亲人相见时默默相拥、痛哭。王碧奎下厨做福州菜,似要把多年亏欠的团圆融入饭菜中。 2020 年,92 岁的吴学成接受采访,记者问她当年写信要遗体时,哪来的勇气。她只是笑了笑:“我不是勇敢,只是不想爸爸死无葬身之地。” 如今,台北二二八纪念园区立起 “未命名牺牲者” 石碑,吴石的名字仍因 “身份争议” 未被刻上;可在大陆,他早已被追认为烈士,纪念馆里陈列着他的照片与事迹。 她未喊“女性独立”,却以瘦弱肩膀扛起全家希望;未说“守护正义”,却用四十一年坚守,守住对父亲的思念。吴学成一生证明,真正的勇气并非轰轰烈烈的呐喊,而是在黑暗中握紧拳头、走向光明的坚持。她是英雄之女,更是自己人生的英雄。