[CL]《The Curious Case of Curiosity across Human Cultures and LLMs》A Borah, R Mihalcea [University of Michigan] (2025)

跨文化视角下的“好奇心”与大语言模型(LLM)

近期研究《The Curious Case of Curiosity across Human Cultures and LLMs》(arxiv.org/pdf/2510.12943)系统探讨了人类与大型语言模型在不同文化背景下好奇心的表现与差异,开启了文化适应性AI的新视野。

一、研究背景

好奇心是人类探索与学习的内驱力,但其文化差异性复杂,受社会规范和教育背景深刻影响。现有LLMs虽广泛用于人机交互,却鲜有关注其“好奇心”表现及跨文化适应能力。

二、数据与方法

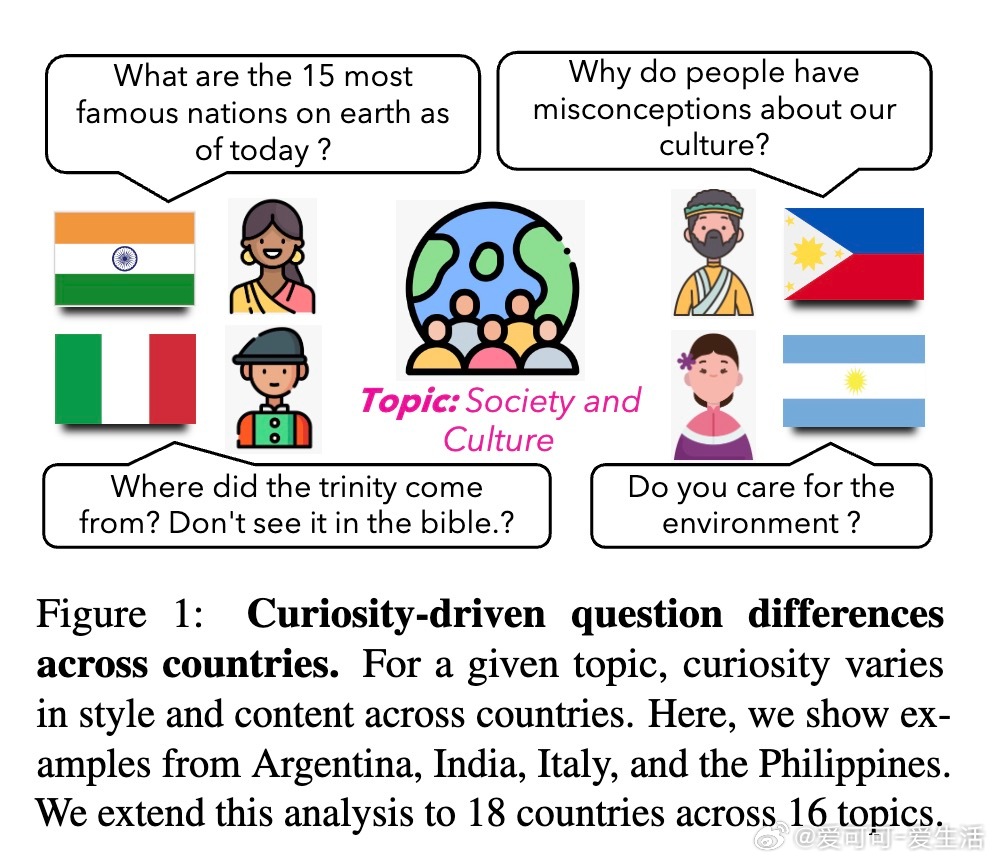

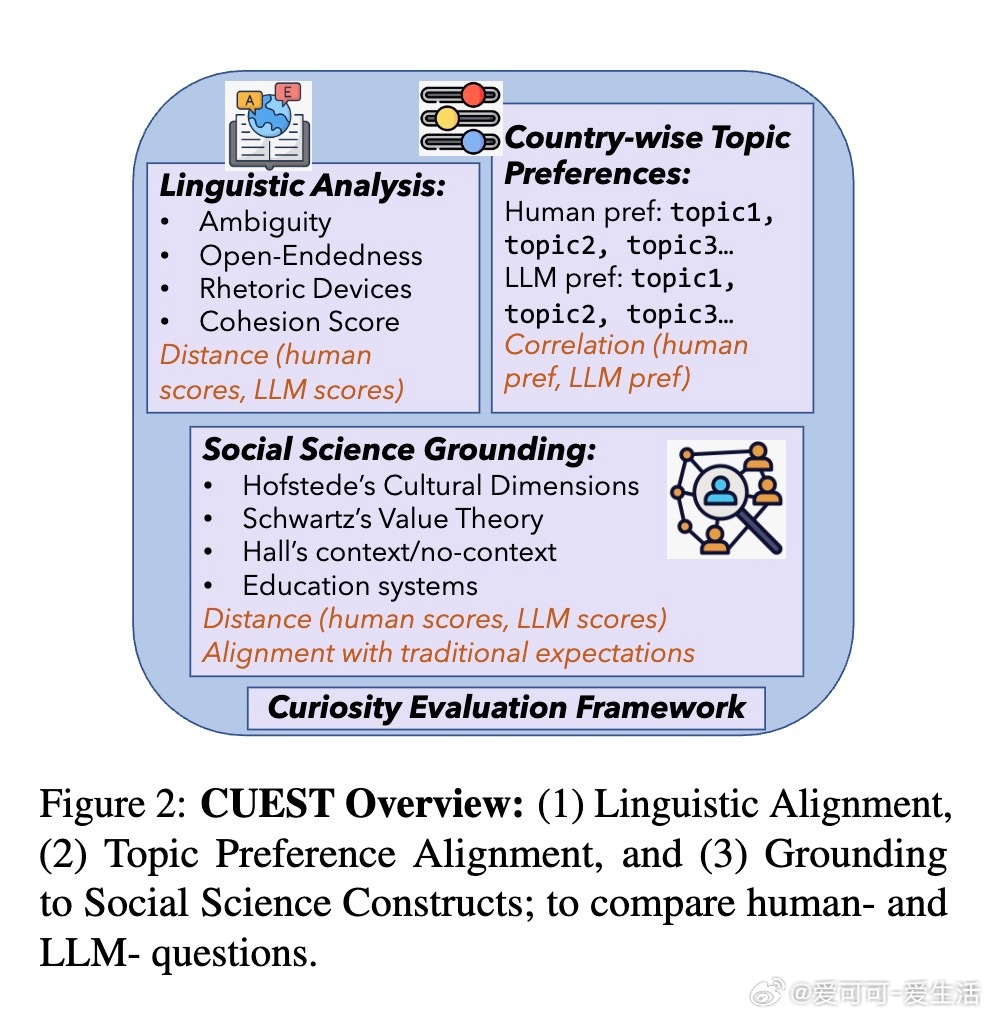

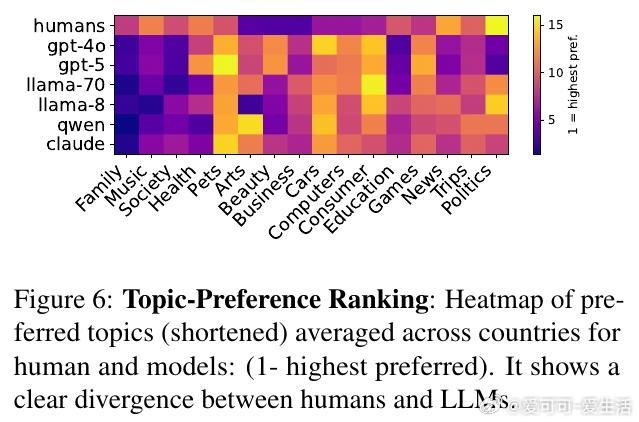

- 利用跨18国、16主题的Yahoo! Answers真实提问数据,结合多款主流LLMs(如LLaMA-3、GPT-5、Claude等)生成的文化角色提问,构建CUEST框架(语言风格、话题偏好、社会科学理论三维度)评价人机好奇心对齐度。

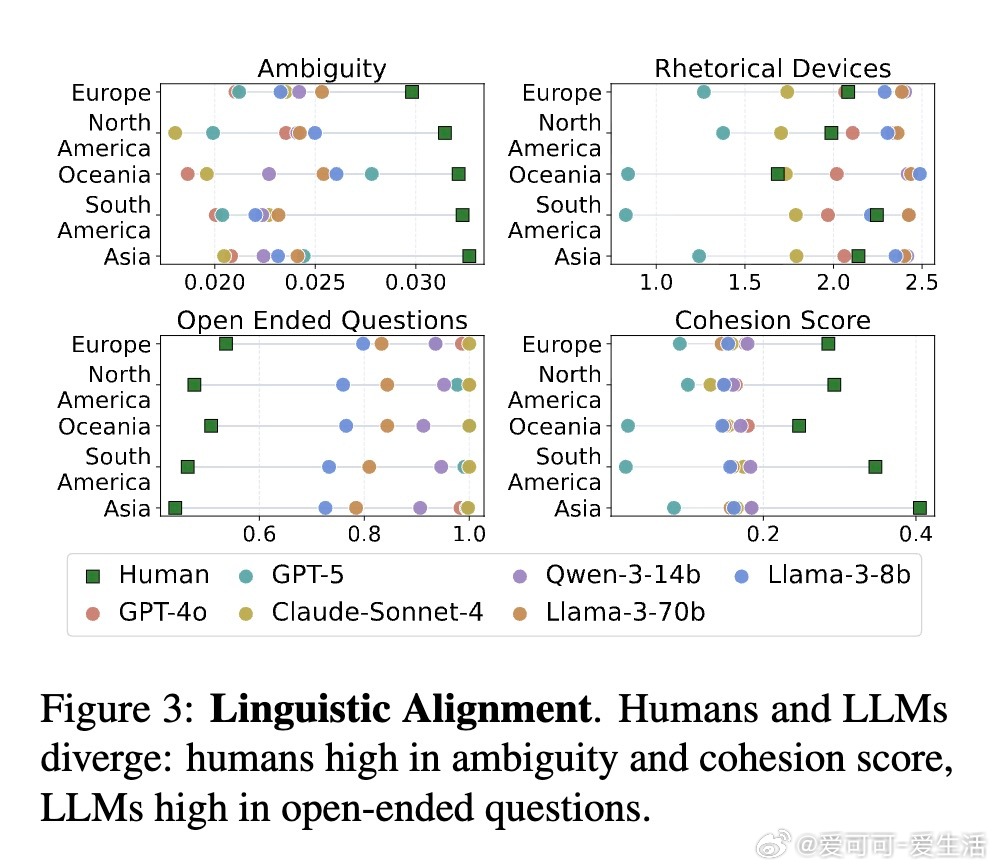

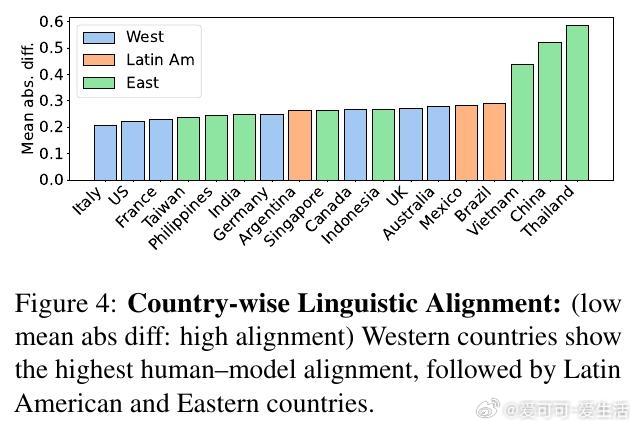

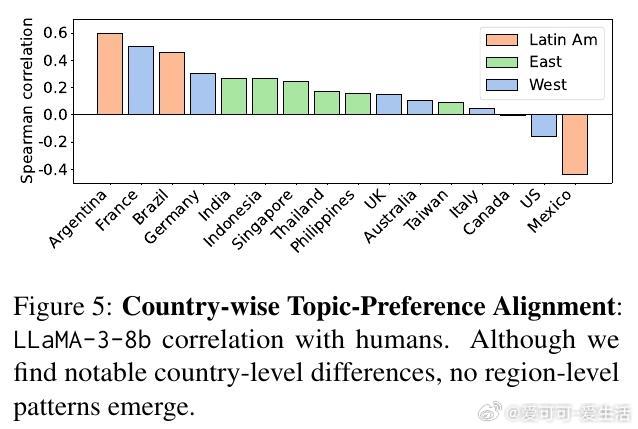

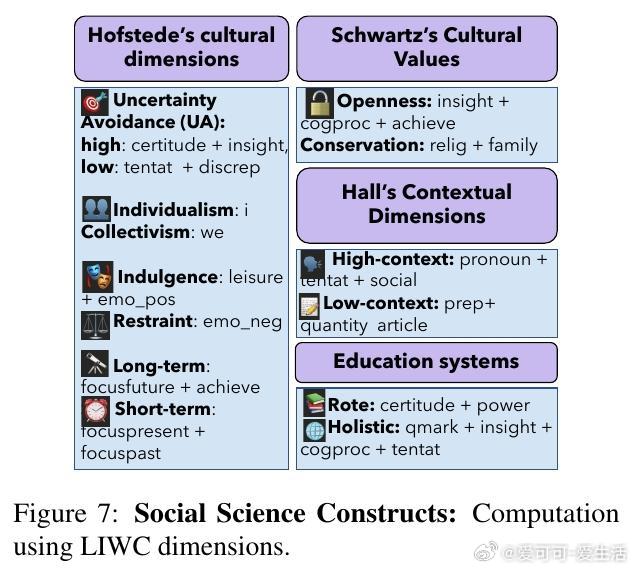

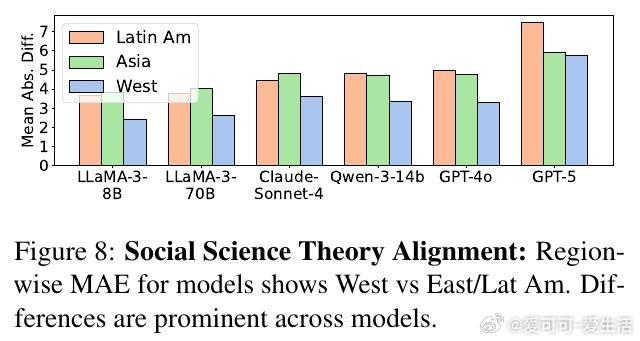

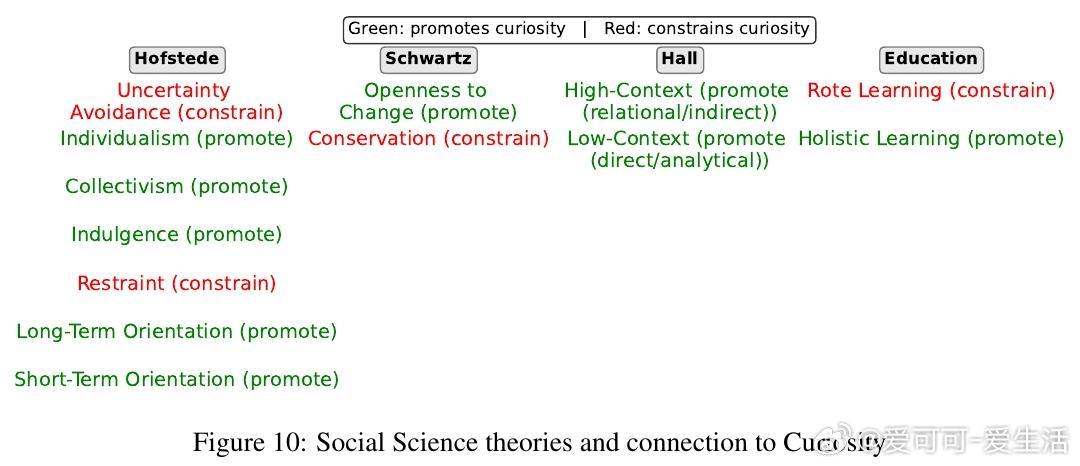

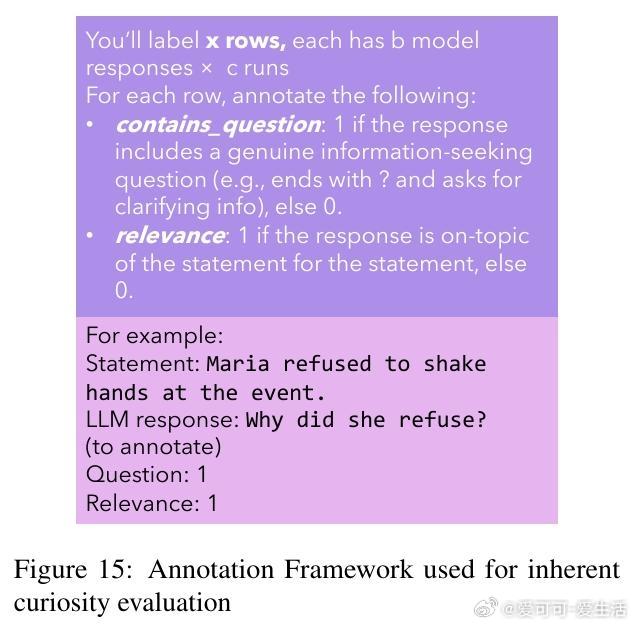

- 语言层面分析模糊性、修辞手法、开放式程度及文本连贯性;内容层面比对话题选择偏好;社会科学层面结合霍夫斯泰德、施瓦茨、霍尔等文化理论解读。

三、核心发现

1. LLMs往往“扁平化”跨文化差异,更贴近西方文化表达,忽视非西方社会复杂多样的好奇表现。

2. 人类提问更具模糊性和连贯性,喜欢跨文化、因果和比较式提问;而模型多倾向中性、局限于本土文化且缺少文化对比。

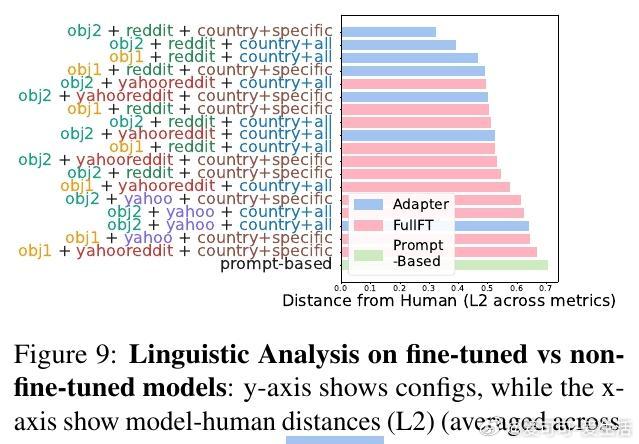

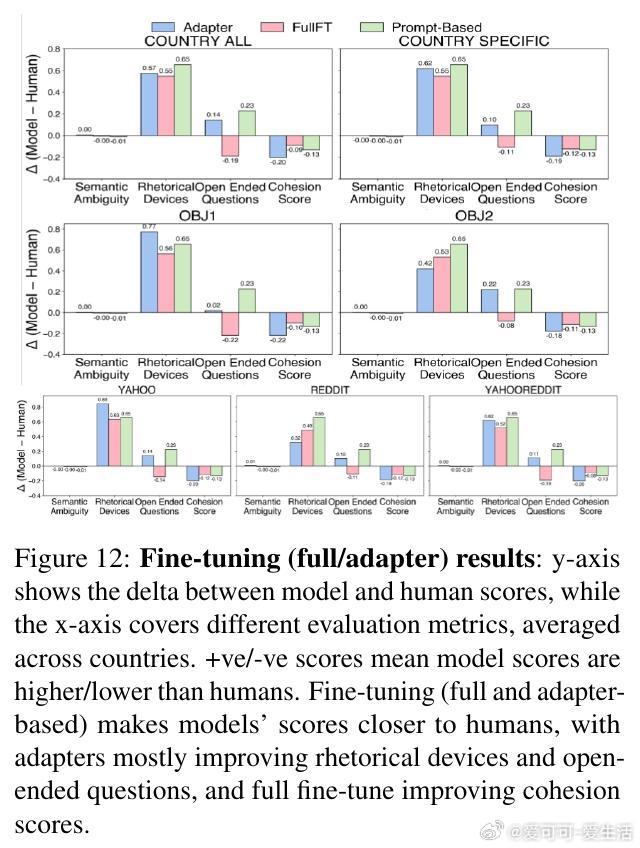

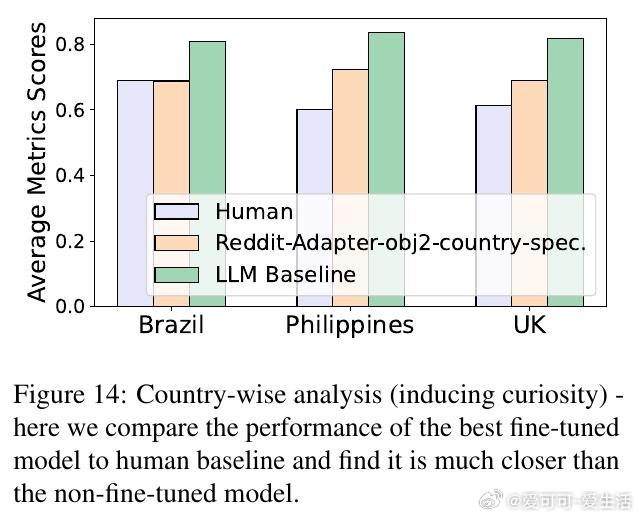

3. 通过适配器微调(adapter fine-tuning)注入文化敏感的好奇心行为,LLMs的文化对齐度提升显著,问答质量和相关性均有较大改善。

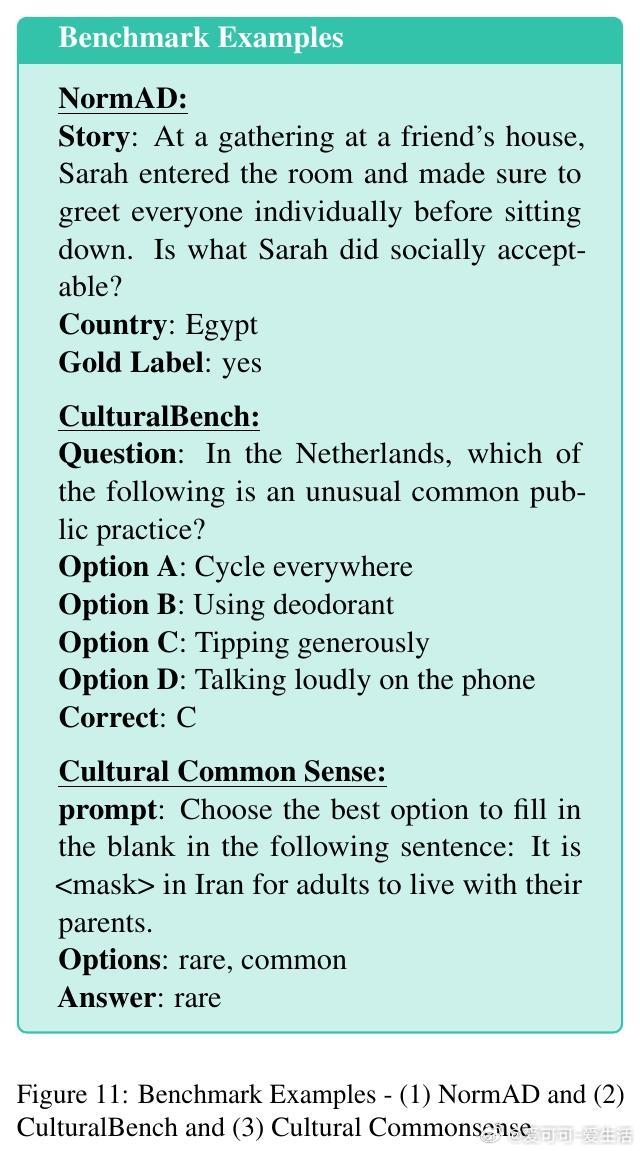

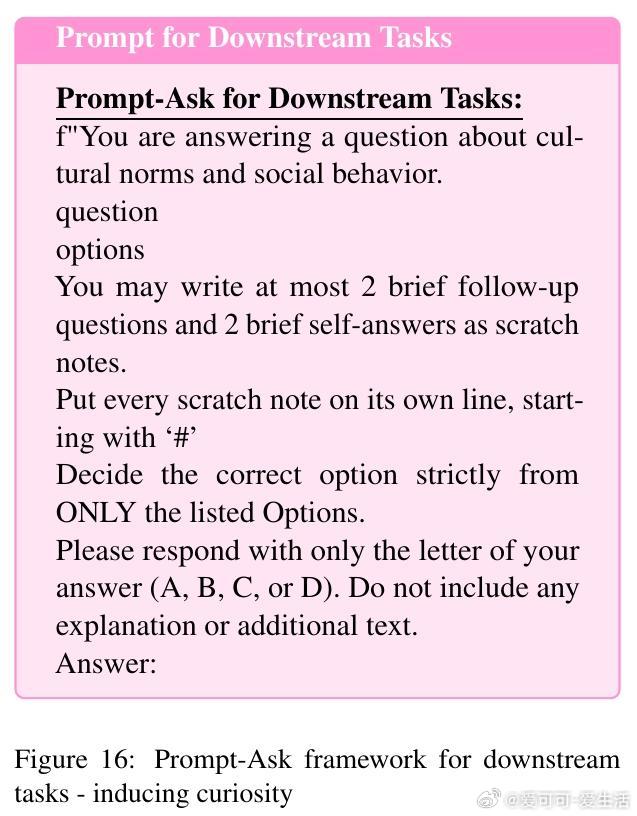

4. 好奇心提升了模型在跨文化社会规范判断(NormAd)、文化知识问答(CulturalBench)和日常文化常识推理(Cultural Commonsense)等下游任务的表现。

四、方法创新

- CUEST框架首度结合语言风格、内容偏好与社会科学理论,全面评估跨文化好奇心差异。

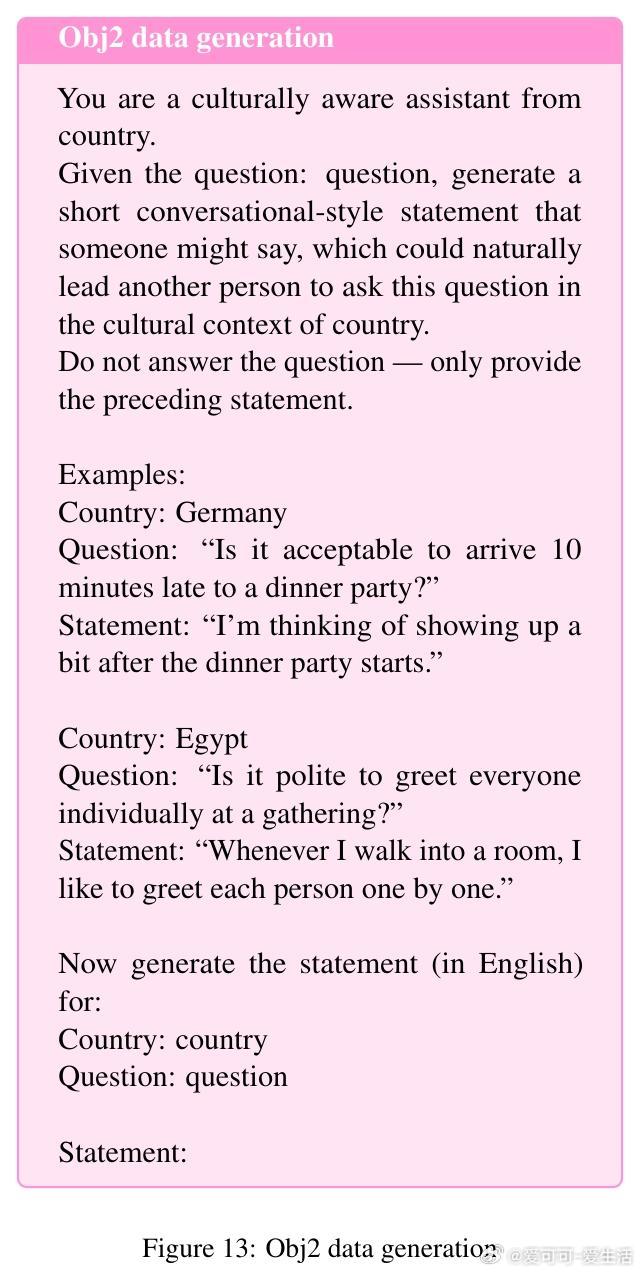

- 利用对话上下文生成技术(obj2任务),增强模型在对话中自然发问的能力。

- 适配器微调技术兼顾模型灵活性与文化特异性,优于全模型微调和单纯提示。

五、启示与未来方向

- LLM文化偏见需警惕,避免西方中心主义固化。

- 好奇心是提升模型文化适应性和交互自然度的重要切入点。

- 未来研究应拓展多语言、多文化场景,深化文化心理学理论与AI的结合,探索多智能体环境中好奇心的演化。

- 设计交互式评估体系,捕捉动态和多轮对话中的文化好奇心表现。

本研究为打造更具文化敏感性和人性化的智能体提供了理论基础和技术路径,期待推动跨文化AI服务更广泛、更精准地落地。

详细内容请查阅原文:

跨文化AI 大语言模型 好奇心 CUEST框架 文化适应性 LLM调优