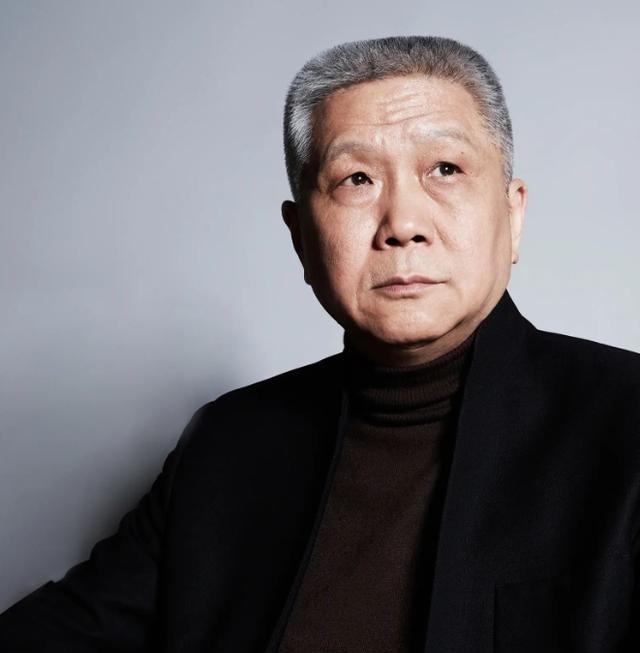

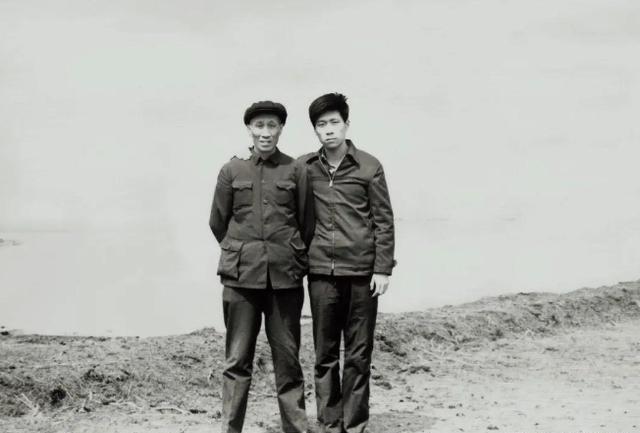

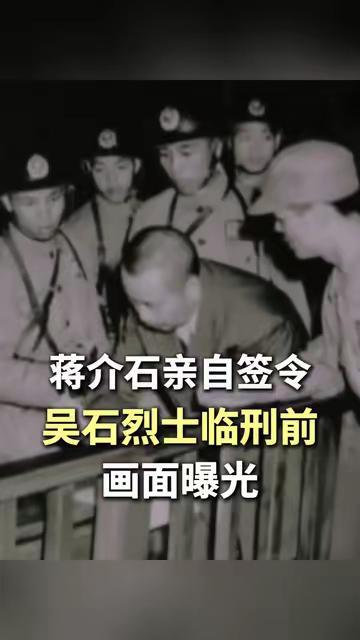

1998年,72岁的抗战老兵马丹林躺在病床上,浑身插满了管子。而他身价100亿的儿子马未都,看了父亲一眼后,直接对医生说:“拔掉管子,不给他治了!” 医生们都傻眼了,这位儿子明明是身家百亿的收藏家马未都,给父亲治病根本不差钱,抗战老兵的医保报销比例也很高,为啥要放弃治疗?是不孝还是另有隐情?当真相揭开时,所有人都沉默了。这背后究竟藏着怎样的故事? 1926年,马丹林出生在山东荣成的一户渔民家庭,父母没读过什么书,却勒紧裤腰带也要供儿子读私塾。这在那个年代可不容易,多少孩子连饭都吃不饱,更别说念书了。马丹林没辜负家人期望,毕业后回到县城当了教书先生,日子过得挺安稳。 可1944年的一场悲剧改变了一切,日本侵略者在山东荣成附近水域布下水雷阵,马丹林年仅几岁的弟弟在那场屠杀中丧生。国恨家仇交织,年轻的教书先生再也坐不住了。他跟同村38位兄弟一起参军,从此扔下了笔杆子,扛起了枪杆子。 战场上,别人听到冲锋号就往前冲,马丹林却总是慢半拍,在大部队后方端枪扫射。有人背后说他贪生怕死,但马丹林说得明白:我们不是去送死的,要观察敌人火力,做出最佳选择,才能减少伤亡多杀敌人。马未都后来用两个字形容父亲——智兵。当年一起参军的39个人,经历了一场场战役后,只剩下2人,其中一人还身负重伤,唯独马丹林安然无恙。这不是运气,是智慧。 抗战胜利后,马丹林参加了孟良崮战役、渡江战役,一直打到上海。建国后他被调入空军总医院当政委,这一干就是几十年。马未都是马家最小的儿子,父亲对他特别宠爱,总是乐呵呵地叫他”小未都”。 马丹林退休后身体一直挺硬朗,70岁那年,马未都搬不动的重物,父亲却能毫不费力地挪动。可后来有一次,父亲摸着肚子说感觉长了什么东西,马未都赶紧送他去医院检查,结果是腹腔长了肿瘤。 医生紧急安排手术,那天手术准备折腾了一整夜,早上八点才开始。马未都估计要四五个小时,就回家休息一会儿,结果刚躺下电话就响了,母亲说父亲已经出来了。马未都心里一沉,太快了,肯定有问题。 医生很遗憾地告诉他,老人肚子切开后发现肿瘤太大了,根本没法切,强行切除可能下不了手术台,只能原封不动地缝上了。医生特意叮嘱,对病人别说实话,就说已经切掉了。 马未都强忍悲痛告诉父亲手术很成功,但术后20天,马丹林把儿子叫到床前,平静地说:“我知道,我的瘤子没割。你忘了我之前也在医院上班?刚手术完我就知道了,连引流管都没插,肯定是治不了了。” 老人接着说:“20天了,我已经想清楚了。放弃治疗吧,我见过太多这样的病例,最后只会瘦成皮包骨头,慢慢忘掉你们每一个人。这样活着只能忍受癌细胞不断吞噬,没有质量,也没有尊严。” 马未都去找医生问:“如果靠营养液维持生命,能活多久?”“半年吧。”“如果现在拔掉所有管子呢?”“七到十天。” 这是个无比艰难的选择。马未都反复确认父亲的决定,得到肯定答复后,他对医生说:“把管子都拔了吧,我们决定放弃治疗。”医生们很不理解,这可是身家百亿的富豪啊,怎么会不给父亲治病? 1998年12月19日,医院为马丹林注入了安眠药和镇定剂。拔掉管子后,马丹林连七天都没撑过,第四天就去世了。马未都跪在父亲病床前,哭得不能自已。 父亲火化后,马未都精心选了块墓地,用99个字写下墓志铭:“父马丹林,山东荣城镆铘岛人。早年离乡参军,历抗日解放两次战争,为人梗直,一生乐观……” 多年后,马未都在父亲的悼文《镆铘岛人》中写道:“他和日本人拼过刺刀,一瞬间要和一个素昧平生的人决一生死,其残酷可想而知。他脸上有疤,战争时代留下的,你问他,他就会说,挂花谁都挂过,军人嘛,活下来就是幸运了……” 这篇文章道出了马未都的真实想法——让父亲有尊严地离开。马未都后来说:“放弃治疗,其实也是一种爱和孝顺。”老将军在战场上用智慧求生,在生命尽头也选择了最有尊严的方式告别。 如果是你,会做出跟马未都一样的选择吗?是让至亲多活几个月却痛苦不堪,还是尊重他的意愿让他体面离开?这个问题没有标准答案。欢迎在评论区说说你的看法,你觉得马未都的决定对吗?