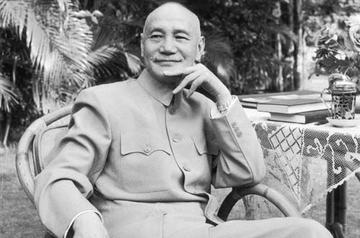

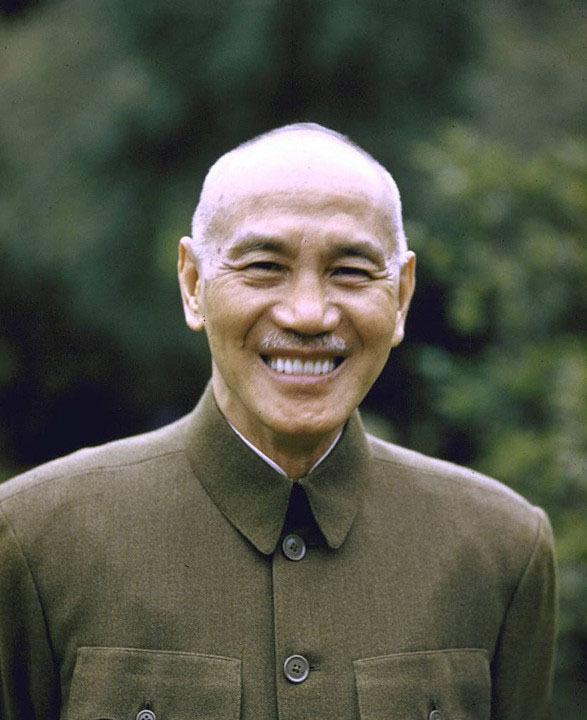

蒋介石这个人有很多讲究,比如:不抽烟、不喝饮料、不喝酒、更不品茶,平时就喜欢喝30到40摄氏度之间的白开水 很多人以为“30到40度”是模糊描述,实则有严苛标准。根据蒋介石侍从秘书汪日章的回忆录,1935年起,侍从室就有“水温伺候细则”:每个办公室、会议室都备有温度计,白开水必须现烧后晾至指定温度,端送前侍从需用手背试温——低于30度会被认为“生冷伤胃”,高于40度则“烫口失仪”。 有个真实案例能体现其讲究:1941年重庆时期,侍从官因匆忙将刚晾好的白开水端送,水温约42摄氏度,蒋介石抿后轻声提醒“稍凉再送”,事后侍从室主任陈布雷叮嘱下属“饮水温度当留心,这是长久习惯”。 侍从室便形成“晾水后静置10分钟再端送”的不成文规矩,而非配备特制保温杯。 这种“精准”并非天生。1920年蒋介石在上海养病时,被医生诊断为“脾胃虚寒”,建议少喝生冷、刺激性饮品。 但真正形成固定习惯,是1927年南京国民政府成立后——他需要通过“极简生活”塑造“清廉勤政”的形象,白开水恰好成了最好的符号。汪日章直言:“委员长喝的不是水,是给文武官员看的规矩。” 除了白开水,蒋介石的“不抽烟、少喝酒、淡饮茶”也藏着深层逻辑。不抽烟是早年在日本振武学校养成的习惯——该校严禁吸烟,他将此保留为“军人自律”;更关键的是政治考量:1934年国民政府推行“新生活运动”,蒋介石以“不抽烟”为表率,要求公务员“戒除烟酒恶习”。 “不喝酒”确有例外,但非西安事变后与张学良共饮。他与冯玉祥会晤时,为缓和关系曾饮少量白酒;1943年与史迪威会谈后,因心情烦闷也喝过黄酒——这些“破戒”多为政治应酬或情绪调节,且均非公开场合。 1945年重庆谈判期间,毛主席举杯敬酒,蒋介石以“医嘱忌过量”婉拒,后以白开水回敬,此细节见于侍从唐纵日记。 最易被误读的是“不品茶”。实则他对茶有偏好,只是拒绝浓茶,尤爱浙江本地的雨前龙井,冲泡时要求“茶少水多,茶色浅淡”。 1934年他在杭州视察时,当地官员献上浓茶,他直言“茶浓伤神,办事需清心”。这种偏好与其“节制内敛”的处世风格呼应,而非单纯排斥茶类——侍从汪日章回忆,蒋介石在书房处理公文时,常泡一杯淡茶,只是外人少见而已。 历史学者常将蒋介石的饮食习惯与他的行事风格挂钩,有一定道理,但需避免过度关联。 他对饮水温度的固定偏好,体现其注重规律的性格;但说“武汉会战制定时间表精确到小时”与水温控制“如出一辙”,并无直接史料支撑。侍从唐纵在日记中仅提“委员长生活作息极规律,饮水、用餐皆有定时”,未将其与战场指挥直接关联。 这种“控制欲”也让他与身边人保持距离。宋美龄偏爱咖啡和红茶,两人用餐时各喝各的饮品,从不互相勉强;儿子蒋经国早年留学苏联时养成喝牛奶的习惯,回国后在蒋介石面前也会改喝白开水。 汪日章回忆:“白开水成了一种身份界限,靠近委员长的人,都得适应他的规矩。” 但也有“失控”的时刻。1949年退守台湾后,蒋介石的水温要求不再那么严苛——侍从发现,他偶尔会喝常温白开水,甚至允许孙子蒋孝勇在他面前喝果汁。 这种变化,既是晚年心态的松弛,也因“政治表率”的需求减弱。历史学者解读:“当权力的根基稳固后,白开水的‘符号意义’就淡了。” 最常见的误区是将蒋介石的饮食习惯归为“天性洁癖”。实则他并非“不食人间烟火”:根据侍从回忆,他喜欢吃宁波腌笃鲜、绍兴霉干菜等重口味家常菜,只是在公开场合刻意隐藏。这种“公私分离”,恰是政治人物的典型特质——生活习惯为政治形象服务。 另一个误区是“白开水贯穿一生”。1960年代后,蒋介石因肾脏问题,医生建议其饮温盐水,他接受了这一建议——这打破了“只喝纯白开水”的说法。 还有人将其“三不原则”与“清廉”划等号,这显然片面。1940年代国民党官员贪腐成风,蒋介石的“极简生活”并未改变整体风气。 历史学者指出:“他的个人习惯是‘点状示范’,却缺乏‘系统性反腐制度’,就像精准的水温控制,管得了自己,管不了整个官场。” 蒋介石的白开水,从来不是简单的生活习惯,而是民国政治生态的缩影:它既是个人健康、性格的体现,也是塑造政治形象的工具;既包含对传统礼仪的坚守,也藏着对现实政治的妥协。从开罗会议上的保温杯,到重庆谈判时的白开水回敬,每一杯水的温度,都折射着时代的博弈。 回望这段历史,我们不必过度神化或贬低这种“讲究”。它让我们看到:政治人物的生活细节,从来都不是孤立的私人事务,而是与权力、形象、时代紧密绑定的符号。 蒋介石的白开水早已凉透,但它留下的启示依然清晰:靠个人习惯维系的“规矩”,终究抵不过制度的缺失——这或许是比“水温控制”更值得深思的历史教训。