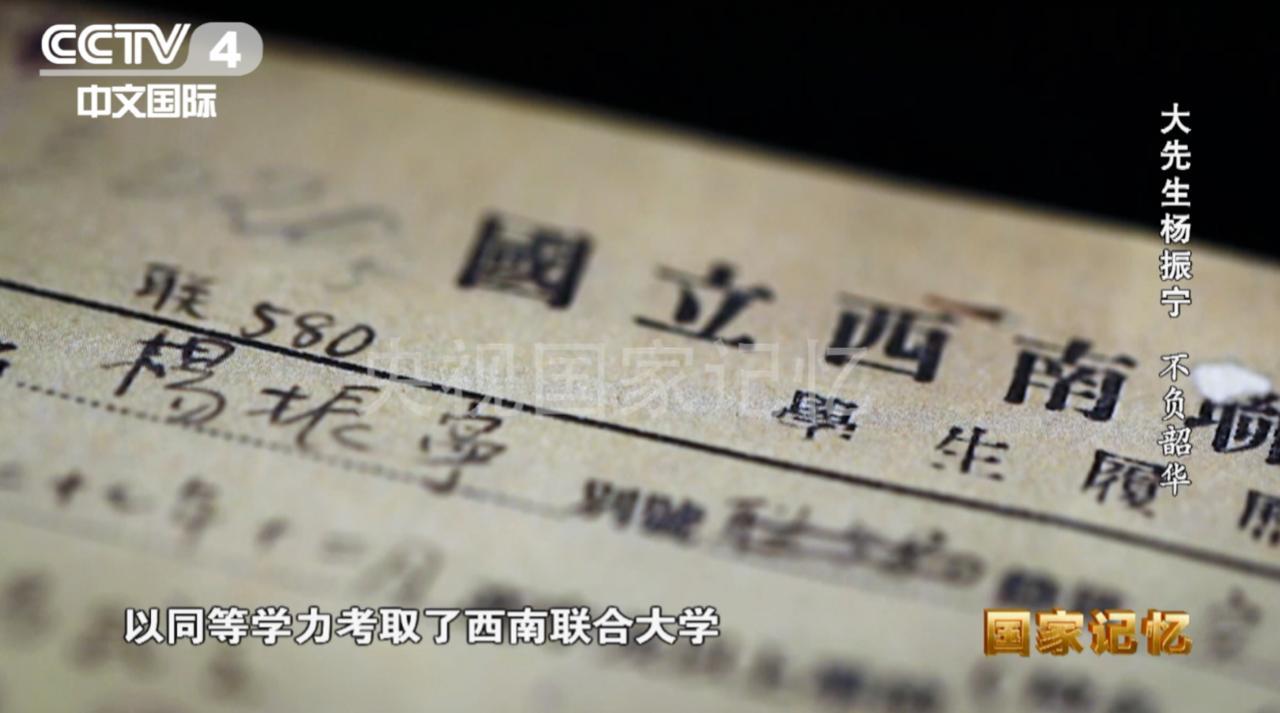

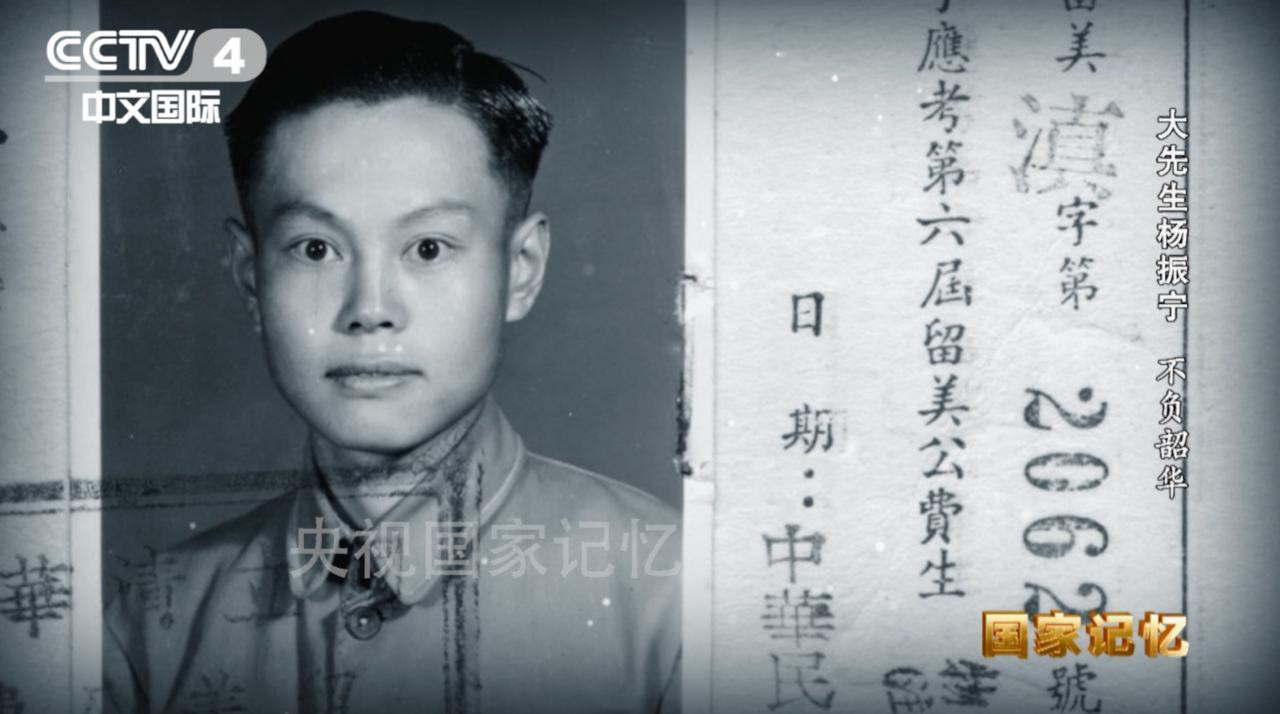

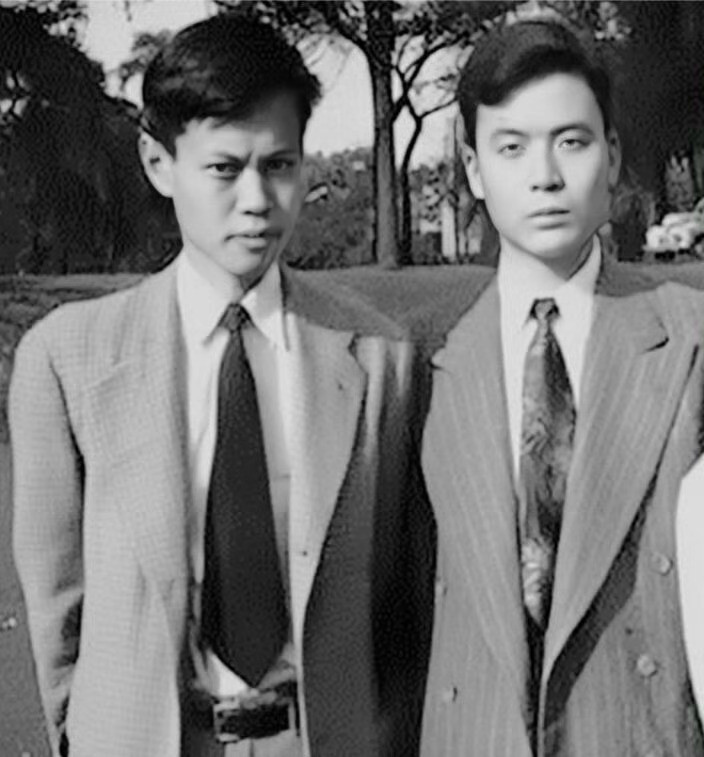

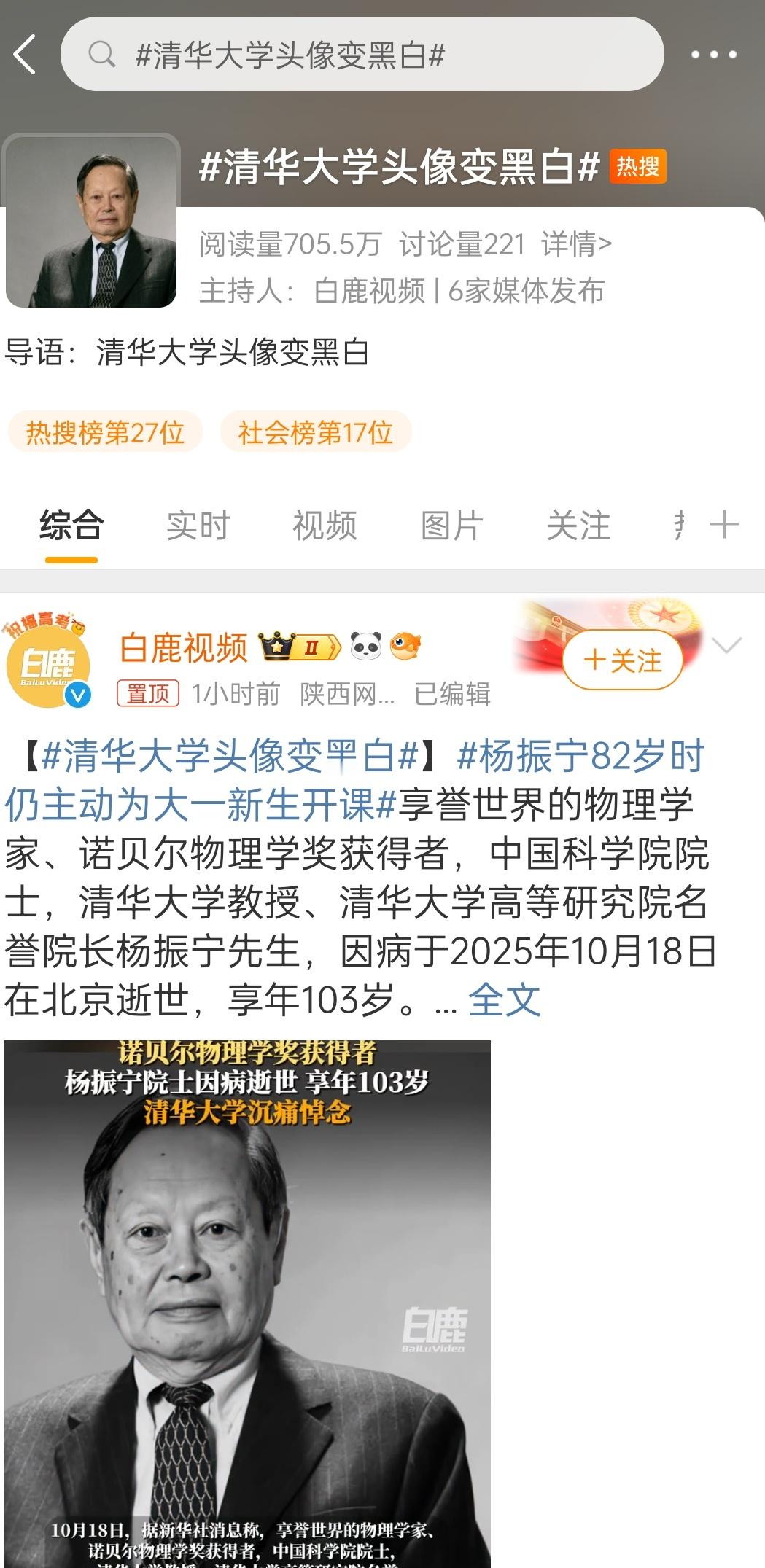

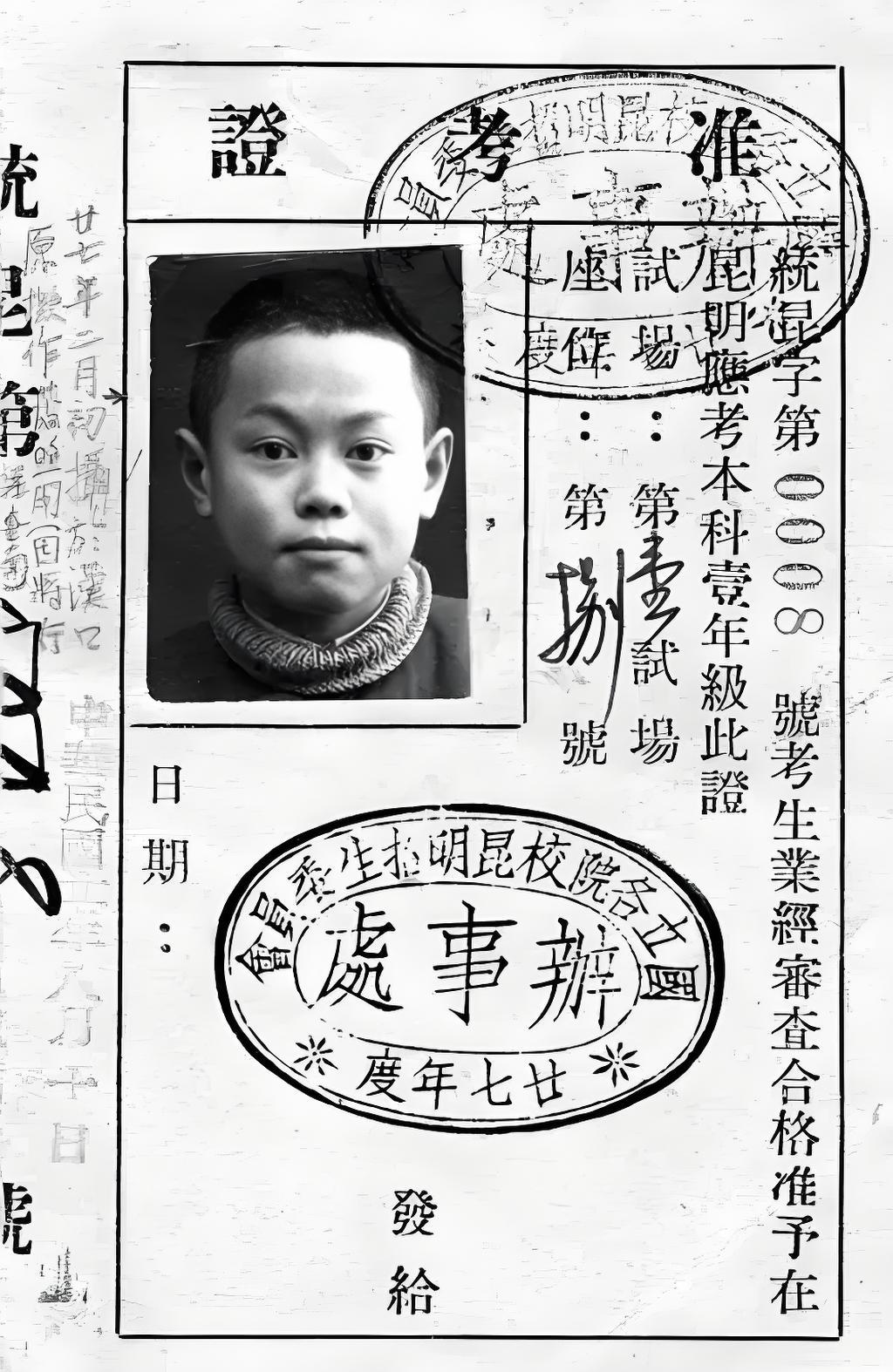

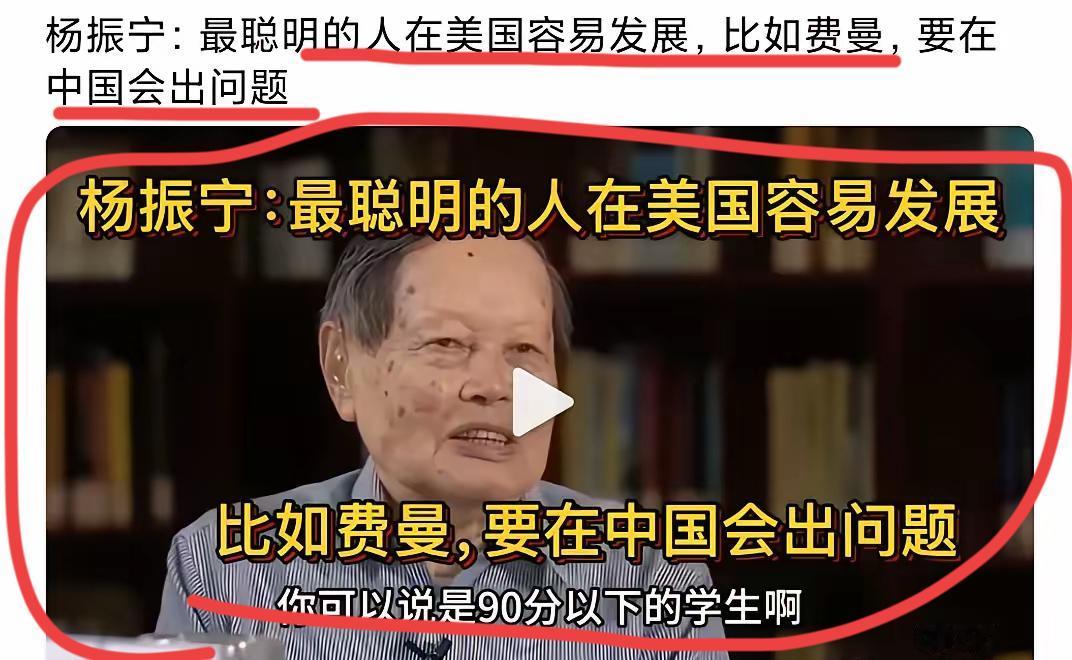

13岁立志拿诺贝尔奖!35岁时杨振宁的童真“狂言”成现实 1935年清华园西院11号的夏夜,13岁的杨振宁读完《神秘的宇宙》后突然对父母宣告:"将来我要拿诺贝尔奖。" 母亲笑着摇头收拾碗筷,父亲杨武之却在儿子照片背面,郑重写下"振宁似有异禀"。 父亲杨武之对他,采用的是开放式教育,当同龄人背诵四书五经时,杨振宁却在父亲书房翻阅哈代《数论》英文原版。 他曾在清华大学呆过8年,抗战前的清华,聚集着各种学界大拿,有陈寅恪、赵元任等,就像是文艺复兴时期的佛罗伦萨,可谓是百家争鸣。 1938年,彼时的杨振宁已经16岁,他在西南联大物理系就学,他们的学习设备简陋,耳边时常能听到日军空袭警报,却拥有中国近代教育史上最豪华的师资阵容。 赵忠尧讲课时常随手推导出前沿论文结论,吴大猷指导毕业论文时要求"每个公式必须注明物理意义"。 在这种名师聚集的情况下,杨振宁养成"物理直觉先于数学推导"的独特风格 他在联大图书馆发现的狄拉克《量子力学原理》首版书,页边密密麻麻的批注记录着与王竹溪教授的讨论。 特别值得注意的是,杨振宁大二时,还组织了"量子力学研讨班",吸引了许多的吸引高年级学生,甚至青年教师参加。 1945年踏上芝加哥大学校园时,杨振宁遭遇了学术生涯最大危机。 他发现自己擅长的理论推导在实验物理领域寸步难行,连续三周无法调整好粒子探测器,导师艾里逊委婉建议"或许理论更适合你"。 这种挫败感没有让他放弃,反而促成他与费米的深度交流。 在异国他乡,他时常和同学争辩到深夜,达到了废寝忘食的地步。 1949年进入普林斯顿高等研究院后,杨振宁迎来创造力爆发期。 他与爱因斯坦就"统一场论"的辩论已成为科学史传奇,爱因斯坦坚持"物理定律应具几何美感",杨振宁则反驳"数学优雅需让位于实验验证"。 这种对实证的坚持,使他在研究宇称问题时始终关注可检验性。 在构建杨-米尔斯场论时,他创造性地将电磁学规范不变性拓展到同位旋空间,这种跨越学科壁垒的洞察力,源于他对数学物理前沿的双重把握。 当时研究院每周的"黑板论坛"上,杨振宁用彩色粉笔勾勒出的规范场几何图像,连外尔这样的数学巨擘都为之赞叹。 1957年诺贝尔颁奖典礼上,杨振宁特意用中文致谢,当时海外学人的文化并不得到认同,杨振宁的出现可算是让大家狠狠扬眉吐气。 获奖后,立即致信西南联大老师,将成果归功于国内打下的基础,为什么特地强调这些呢? 彼时的中国学子,在海外并不受欢迎,外国人普遍认为他们落后,愚昧。 杨振宁特地强调中国国内,就是为了洗脱西方这种带有歧视的目光,后来在普林斯顿组建研究团队时,还特意招收中国学生,开创海外导师制培养中国物理学家的先河。 1971年中美关系尚未正常化时,杨振宁以“探亲”名义回国,成为首位访问新中国的顶尖华裔科学家。 1972年,他还推动的“中国学者访美计划”资助近百人赴美进修,其中多数人后来成为中国科学院院士。 1999年重返清华时,杨振宁在曾经玩耍的科学馆前驻足良久,那是他梦想起步的地方。 在2021年捐赠仪式上,他将手稿、诺贝尔奖章等2000余件物品赠予清华,特别强调“希望激发青年对纯粹数学的兴趣”。 他对急功近利科研风气的批评尤为尖锐,曾比喻“基础研究如栽树,不能要求今天播种明天乘凉” 给本科生讲授普通物理课时,他坚持用粉笔推导麦克斯韦方程,认为"幻灯片会掩盖数学之美"。 这种对基础教育的亲力亲为,与其说是教学,不如说是在完成父辈教育理想的传递。 最令人动容的是2015年放弃美国国籍时,他在日记中写道:"父亲曾说'有生应感国恩宏',如今是我兑现承诺的时候了。" 2025年10月18日,杨振宁在北京逝世,享年103岁 但他这种跨越三代人的文化传承,比任何论文都更能定义他的人生价值。