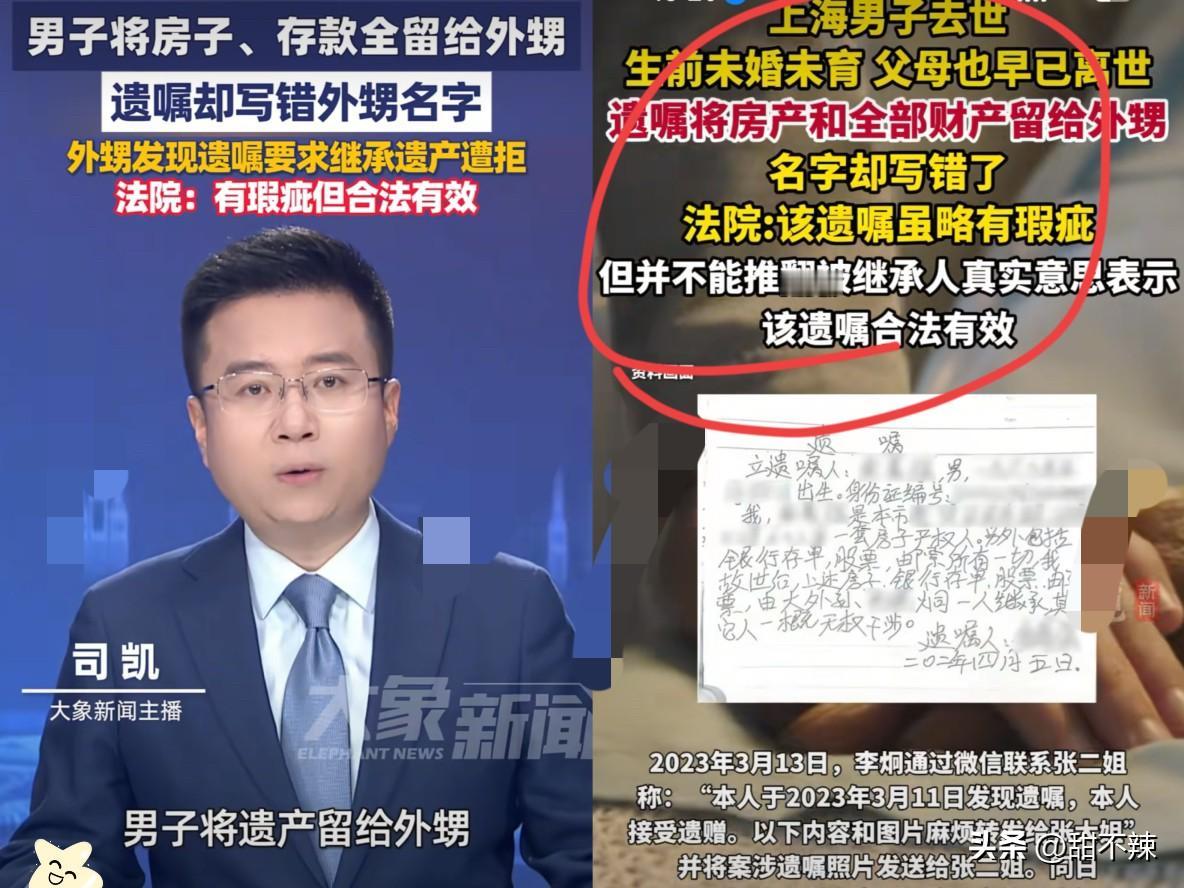

“我舅舅明明说要把房子留给我,结果遗嘱上写的是‘张建军’,可我叫‘张建强’啊!”最近上海浦东新区法院的一起遗产纠纷案,让网友直呼“比电视剧还狗血”。65岁的王大爷生前立下遗嘱,要把名下价值500万的房产留给亲外甥张建强,结果因为手抖写错一个字,把“强”写成“军”,导致外甥和表弟为这套房子打了两年官司,最后法院判遗嘱无效,房产按法定继承处理。 一份遗嘱,两个“张建”的生死局 王大爷这辈子没结过婚,父母早逝,唯一的妹妹也因病去世,留下外甥张建强和他相依为命。张建强从小在舅舅家长大,工作后也经常来照顾,连王大爷住院都是他24小时陪床。2020年王大爷查出癌症后,特意叫来律师立遗嘱,白纸黑字写着“本人名下浦东新区某小区房产,由外甥张建强继承”。可等王大爷去世后,表弟张建军拿着遗嘱复印件找上门,说上面写的是他的名字,要求分房产。 原来王大爷立遗嘱时,因为手抖把“强”写成了“军”。张建强拿出舅舅生前录的视频,视频里王大爷明确说“房子给建强”;邻居也作证,这些年都是张建强在照顾老人。可张建军却坚称“舅舅生前对我最好”,还翻出一张2018年的汇款单,说给舅舅转过5000块钱。这场“同名不同字”的遗产争夺战,从社区调解到法院开庭,打了整整两年。 一个错字,撕开了多少“亲情假面”? 法院最终判遗嘱无效,理由是“遗嘱内容存在重大瑕疵,无法证明系立遗嘱人真实意思表示”。这个判决让张建强崩溃:“我伺候舅舅十年,最后连套房子都守不住?”而张建军却得意洋洋:“法律认字不认人,谁让舅舅写错字呢?” 这起案件最扎心的,是它撕开了“亲情”背后的算计。张建强照顾舅舅十年,图的是房子吗?未必。他可能只是想要一份认可——舅舅临终前说“房子给你”,是对他十年付出的肯定。可张建军呢?5000块钱的汇款单就能证明“亲情”?更讽刺的是,王大爷生前多次和邻居说“建强比亲儿子还亲”,结果因为一个错字,所有心意都成了废纸。 类似的事早就不是个例。2021年杭州有位老人把遗嘱写成“给女儿王小梅”,结果女儿叫“王晓梅”,少了个“晓”字,法院判遗嘱无效;2022年广州一位爷爷想把存款留给孙子,结果把孙子名字里的“轩”写成“宣”,百万存款按法定继承分了。这些案例背后,是无数家庭因为一个字、一个标点,从“亲人”变成“仇人”。 你的“心意”,经得起法律的“挑刺”吗? 王大爷的悲剧,本质上是“情感表达”和“法律规范”的错位。他以为“写个名字就行”,却不知道法律对遗嘱的要求极其严格:必须清晰写明继承人姓名、身份证号、与立遗嘱人关系,最好有见证人、录音录像,甚至公证。可现实中,多少人立遗嘱是随便找张纸写的?多少人觉得“亲人不会计较”? 但法律不会“将就”你的心意。它只认证据,不认眼泪。张建强再委屈,法院也只能按“字面意思”判;张建军再贪婪,只要遗嘱有瑕疵,他就能钻空子。这不是法律冷血,而是它必须保持中立——如果因为“情感”就破例,那今天可以是“错一个字”,明天就可以是“少个标点”,最后整个继承制度都会乱套。 现在,轮到你说了 这起案件最该让我们反思的,不是“张建军太坏”,而是“我们太懒”。懒得学法律知识,懒得做正规遗嘱,懒得用最严谨的方式表达心意。结果呢?本来能避免的纠纷,变成了两年的官司;本来能传递的温暖,变成了法庭上的对骂。 所以,如果你也有想留给亲人的东西,别嫌麻烦——去公证处立份正规遗嘱,找律师审核条款,甚至录段视频说明心意。这不是“不信任亲人”,而是对这份心意的最大尊重。毕竟,我们辛苦一辈子攒下的财产,不该因为一个错字、一个标点,变成伤害亲人的利器。 最后想问:你觉得法院判得对吗?如果是你,会怎么避免这种悲剧?评论区聊聊——你的每一条建议,都可能帮到下一个“王大爷”。毕竟,亲情经不起折腾,但法律可以更温暖。 来源:头条热搜