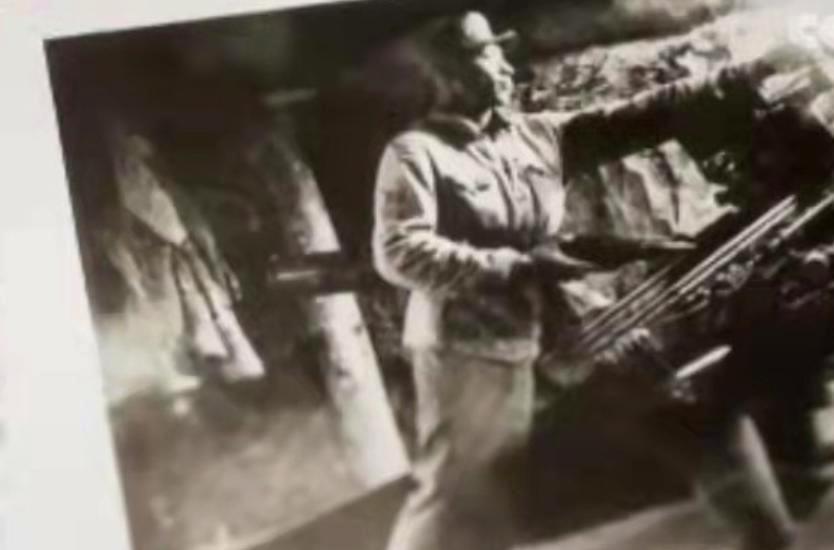

美国老兵:“朝鲜战争,当中国军队拔出刺刀,冲出来和你展开肉搏战的时候。你能感受到,他们不是想打赢你,而是想和你同归于尽! 1950年。那会儿的美军,可以说是地球上最横的队伍。刚在二战里把德国法西斯和日本按在地上摩擦,装备好到流油,后勤强到奢侈。在他们眼里,刚成立一年的新中国,派出的军队,无非是“农民军”,装备差,没打过什么现代化战争。当时的总司令麦克阿瑟甚至放话,要在圣诞节前结束战争,让小伙子们回家过节。 这就是典型的“富家子弟”心态,觉得用钱和铁疙瘩就能砸平一切。他们压根没把中国的警告当回事,觉得你就算出兵,又能怎么样? 结果,第一巴掌扇过来的时候,他们都懵了。 咱们的志愿军,是在他们最意想不到的时间、最意想不到的地点,用他们最瞧不起的战术,给了他们当头一棒。云山、清川江、长津湖……一个个他们地图上陌生的地名,成了很多美国大兵一辈子的噩梦。 一开始,美军还嘴硬,说这是偷袭,是运气。但打着打着,他们就笑不出来了。他们发现,这支穿着单薄棉衣、啃着冻土豆的军队,跟他们以前遇到的所有对手,都不一样。 讲个细节。很多美国老兵的回忆录里都提到一个让他们灵魂出窍的东西——军号。咱们现在可能觉得,不就是个喇叭嘛。但在朝鲜的雪夜里,当万籁俱寂,美军士兵缩在鸭绒睡袋里瑟瑟发抖时,那凄厉、尖锐的军号声,会毫无征兆地从四面八方响起来。 那声音,就像地狱打开了大门,无数的鬼魂在对你发出索命的邀请。 紧接着,就是漫山遍野的人影。他们不是像没头苍蝇一样乱冲,而是以战斗小组的形式,配合默契,利用地形交替掩护,悄无声息地渗透到你的阵地前。然后,在最近的距离,发起最后的冲锋。 这时候,最让美国兵崩溃的一幕就来了。他们会看到,对面的中国士兵,在冲锋的最后阶段,整齐划一地拔出了刺刀。 在美军看来,这玩意儿基本就是个开罐头的工具,是上个时代的古董。他们的火力配置,可以在几百米外就把阵地前变成一片火海。谁会傻到用身体冲过这片死亡地带,来跟你玩刀子? 志愿军就会。 一位叫爱德华西蒙斯的海军陆战队退役准将,他参加过长津湖战役,后来他描述过这种近战。他说,当战斗进入到“米”为单位的距离时,中国士兵的凶猛和顽强,是他前所未见的。 那个画面:一个美国大兵,手里的自动武器打光了子弹,或者在零下三四十度的严寒里冻住了。他手忙脚乱地想换弹匣,一抬头,一个浑身硝烟和冰霜的中国士兵已经冲到他面前,眼神里没有谈判的余地,手里的刺刀带着风声就过来了。 那一刻,你能从对方的眼睛里读出什么?是渴望胜利的喜悦?不是。是嗜血的疯狂?也不是。 那位老兵说,他读懂了,那是一种“我今天就没打算活着回去,但你也必须躺在这儿”的决绝。 这种决绝,彻底击垮了美军的心理防线。他们可以理解为了胜利而战,可以理解为了荣誉而战,但他们无法理解这种“同归于尽”式的打法。这已经超出了军事科学的范畴,进入了精神层面。 说白了,美军的逻辑是“我要打赢你,然后回家”。志愿军展现出的逻辑是“在我们家门口闹事,那就一起死在这儿,谁也别走了”。这根本就是两个维度的对话。 为什么我们的战士会有这种视死如归的精神?难道他们就不是爹妈生的,就不知道怕吗? 当然怕。但他们更清楚,身后是什么。 身后是刚刚从百年战乱和屈辱中站起来的祖国,是面朝黄土背朝天,盼了一辈子安稳日子的家人。他们这代人如果不把仗打完,把敌人打怕,那他们的下一代、下下一代,就要继续活在列强的炮口阴影下。 他们退一步,身后就是鸭绿江。再退一步,就是国门。国门之后,就是家。 这种朴素的道理,支撑着他们在极度的饥饿、严寒和恐惧中,爆发出惊人的战斗力。 回头品品文章开头那句话,那个美国老兵,他感受到的,是一种精神上的绝对压制。当你的对手连死亡都不在乎,只想用自己的命来换你的命时,你手里再先进的武器,都会显得苍白无力。 这,就是70多年前,我们的先辈打出的国威,打出的军魂。 直到今天,我们依然能感受到那份精神的温度。这些年,国家用最高的礼仪,一架又一架专机,把当年牺牲在异国他乡的志愿军烈士遗骸,一批又一批地接回家。当覆盖着国旗的灵柩被礼兵缓缓抬下飞机时,我想,这不仅是对逝者的告慰,也是在提醒我们每一个后人: 我们今天所拥有的一切,不是凭空掉下来的。是有人,在那个最冷的冬天,用最热的血,为我们拼出来的。 他们不是想和谁同归于尽,他们是想用自己的牺牲,换来我们的永世长存。